Conversations, échanges de correspondance, voilà qu’il nous est permis d’aller à la rencontre de trois grands cinéastes et de leurs interlocuteurs : se révèlent ainsi des personnalités riches, parfois inattendues et toujours passionnantes, des hommes dans toute leur complexité.

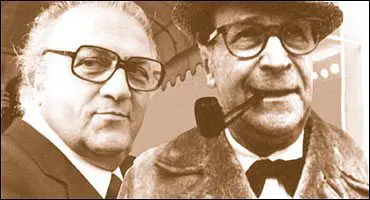

Fellini et Simenon : le cinéaste et l’écrivain1

Il va sans dire que le rendez-vous a priori le plus alléchant est celui qui réunit Georges Simenon et Federico Fellini, car nous avons affaire à des monstres sacrés. Les deux se sont rencontrés à quelques reprises mais ils se sont surtout beaucoup écrit, de 1960, date de leur premier contact au festival de Cannes, jusqu’à la mort de Simenon, en 1989. Ces échanges épistolaires ont été particulièrement denses entre le début de la genèse du Casanova (1967) et la fin de La cité des femmes (1981), deux films avec lesquels le cinéaste italien reconnaît avoir quelques difficultés. De ce dernier film, Fellini ira jusqu’à écrire : « J’ai tourné ce film avec une mauvaise humeur qui était presque de la hargne, […]. Je l’ai commencé en grinçant des dents, je lui ai tout de suite fait comprendre qu’il m’était antipathique et, malgré un ou deux rêves qui m’invitaient clairement à me mettre d’accord avec lui, j’ai continué de plus en plus haineux, agressif […]. Résultat, j’ai construit un film ricanant, fâché, irrespectueux et ingrat. Ingrat à l’égard de la femme. […] Je me rends compte que j’ai fait un film sur les femmes (mais en fait il me semble que le film est sur un homme) comme pouvait le faire un sale gamin effrayé et insolent, inquiet et crâneur. […] Dans ce film, il n’y a jamais un moment de gratitude, de reconnaissance pour toute cette immense joie que la femme nous donne dans la vie avec une générosité désintéressée. »

Fellini s’ouvre donc à Simenon de ses difficultés, fait part au romancier de ses hésitations et de ses doutes, que ce dernier s’empresse de balayer, prodiguant encouragements et conseils et témoignant avec une constance exemplaire de la profonde admiration qu’il a pour lui. « Car tu es le prototype des créateurs. Tu n’as suivi aucune mode. Tu n’as jamais imité personne. […] Tes films sont tous différents, parce qu’ils répondent à tes préoccupations, à tes angoisses, sinon à tes hantises du moment. Car, comme tous les créateurs, dans tous les arts, tu exprimes, peut-être à ton insu, tes hantises parfois douloureuses. Un créateur n’est jamais un homme serein. Toi-même, j’en suis sûr, en travaillant, ne sais jamais où ton exorcisme va te mener. Et c’est pourquoi, à mes yeux, tu es si grand, le prototype, je l’ai dit, du créateur pour qui créer est un besoin jamais assouvi et toujours urgent. » Il y a là un échange passionnant sur le geste créateur et quelques réflexions pertinentes sur l’œuvre du cinéaste, mais ce qui nous retient le plus fortement, ce sont les échanges personnels, pudiques et retenus. Ce qui nous touche, c’est l’admiration et le respect que ces deux êtres éprouvent l’un pour l’autre, c’est l’humilité authentique et la passion pour leur travail. Un beau livre sur l’amitié.

Sergio Leone : Il était une fois… le mythe2 !

C’est à la découverte d’une personnalité complexe et émouvante, celle d’un Sergio Leone souvent étonnant, que nous convie Noël Simsolo. Derrière « l’inventeur du western spaghetti », il y a en effet un homme intelligent, passionné non seulement de cinéma américain classique, mais aussi de peinture contemporaine (c’est d’ailleurs un collectionneur averti), de bande dessinée, d’architecture romaine. Si nous apprenons tant de choses sur Sergio Leone, c’est que le journaliste et le réalisateur se sont connus et appréciés mutuellement, d’où la formidable complicité qui les lie et qui permet des échanges profonds et passionnants. Les films de Sergio Leone sont bien plus que ce qu’ils semblent être. Mythes autant que déconstructions d’un mythe, ce sont des réflexions sensibles et désespérées sur la mort et la fin d’une civilisation. Sergio Leone est un pessimiste marqué par l’exclusion de son père, cinéaste célèbre réduit au chômage par le fascisme, et par une immense culture. Assistant de nombreux réalisateurs comme Vittorio de Sica, Robert Wise, William Wyler, Sergio Leone ne croit qu’à la fiction tout en attachant une valeur fondamentale au réalisme ; d’où un cinéma foncièrement onirique et en même temps marqué par un souci documentaire très fort. Riche d’anecdotes sur la fabrication de ses films (choix des acteurs, élaboration du sujet, écriture du scénario), l’entretien mené par Noël Simsolo révèle que Sergio Leone veille à tout, de la conception originale au décor, à la musique, au jeu des acteurs et bien sûr à la réalisation. Il tourna peu : sept films dont deux trilogies. Il avait un projet qui aurait sans doute été grandiose, Les neuf cents journées de Léningrad. La mort ne lui permit pas de réaliser ce film et nous le regrettons.

Chabrol, le bon vivant lucide3

D’un tout autre ton sont les entretiens entre François Guérif et Claude Chabrol : il faut dire qu’à part l’amour de la bonne chère et du cinéma américain, Chabrol et Leone ont bien peu de choses en commun : plus de 50 films pour le réalisateur de La cérémonie, sept pour Sergio Leone. Chabrol est un cynique, un joyeux iconoclaste, alors que Leone est un pessimiste. Dans Conversation avec Claude Chabrol, le cinéaste et le journaliste évoquent tout de la vie et de l’œuvre de Chabrol, y compris son enfance : il avoue avoir été « un fils très choyé par ses parents », un adolescent blagueur, un étudiant fouteur de merde à la corpo de Droit et un cinéaste prolifique, capable du pire et du meilleur. En effet, Claude Chabrol a illustré tous les genres et pratiqué un cinéma d’une grande diversité et d’une rare intelligence. Quel que soit le genre pratiqué – polar, comédie, documentaire –, Claude Chabrol n’a cessé de pourfendre les travers de ses semblables, posant sur eux un regard toujours lucide et souvent féroce. C’est un regard tout aussi lucide qu’il pose sur lui-même et sans la moindre complaisance qu’il évoque ses films, n’hésitant pas à critiquer son travail. C’est ainsi que parlant de Juste avant la nuit, il avoue : « Je commençais à y aller comme on va travailler dans son administration, un travail qui devenait, en effet, presque routinier. J’ai donc été content de m’en dégager un peu. Le film suivant, La décade prodigieuse, a été un échec d’autant plus cuisant que parmi mes adaptations de polars, c’était la seule préméditée depuis longtemps. Sans doute parce que je n’ai pas été assez rigoureux dans mes exigences. Et l’absence de rigueur est peut-être née de la routine. C’est toujours pareil, les échecs naissent d’une accumulation de petits éléments qui ne fonctionnent pas. » Il parle également de ses goûts, de ses idées, des aventures et des mésaventures qui ont jalonné son parcours. À travers ces réflexions vivantes et drôles, c’est l’homme qui se révèle derrière le cinéaste, un Chabrol tour à tour généreux et sceptique, sérieux ou moqueur, sincère ou insolent. Ainsi ces entretiens éclairent avec beaucoup de finesse l’œuvre du cinéaste et nous invitent à pénétrer dans son jardin secret.

1. Carissimo Simenon, Mon cher Fellini, par Federico Fellini et Georges Simenon, Correspondance, Éditions de l’Étoile/Cahiers du Cinéma, Paris, 1998.

2. Conversation avec Sergio Leone, par Noël Simsolo, « Petite Bibliothèque », Éditions de l’Étoile/Cahiers du Cinéma, Paris, 1999, 207.

3. Conversations avec… Claude Chabrol, Un jardin bien à moi, par François Guérif, Denoël, Paris, 1999.