L’écrivain Franz Hessel est aujourd’hui moins connu que ne l’est son fils Stéphane par l’action spectaculaire que celui-ci a accomplie il y a peu, par sa personnalité et son histoire hors du commun. Né en Allemagne, devenu français, héros de la Résistance lors de la Deuxième Guerre, déporté, évadé, puis diplomate en de nombreux postes, proche de Mendès France et de Mitterrand, infatigable lutteur pour les droits de l’homme, l’écologie et l’Europe, tel un bouillant jeune révolutionnaire il lança, alors qu’il était nonagénaire, un brûlot : Indignez-vous !

Le livre est mince et le contenu aussi, bientôt vivement critiqué mais le succès fut énorme dans des dizaines de pays. Preuve qu’un seul mot (d’ordre) lancé au bon moment peut provoquer un incendie. Ou un feu de paille. Mais qui sait ? En donnant voix à un « ras-le-bol » omniprésent, il n’est peut-être pas complètement étranger à l’effondrement des partis politiques traditionnels en France…

Si la vie de Stéphane Hessel fut un roman aux multiples péripéties, c’est son père qui fut romancier, et au vu de son Berlin secret1, un romancier beaucoup moins doué pour l’action violente que pour l’érudition et la contemplation. Sa notoriété avérée dans les années 1920 en Allemagne fut occultée par la mise à l’index nazie. Il demeure cependant connu par un épisode biographique qui, dit-on, se termina mal : il vécut un triangle amoureux en partageant son épouse Helen avec Henri-Pierre Roché, qui tira de cet épisode un roman, le célèbre Jules et Jim, porté ensuite à l’écran par François Truffaut et devenu un film-culte d’une génération qui cherchait sa voie en rompant routines et tabous. Franz mourut en 1941 dans un camp d’internement du sud de la France où en tant que Juif allemand il avait été emprisonné.

Si la vie de Stéphane Hessel fut un roman aux multiples péripéties, c’est son père qui fut romancier, et au vu de son Berlin secret1, un romancier beaucoup moins doué pour l’action violente que pour l’érudition et la contemplation. Sa notoriété avérée dans les années 1920 en Allemagne fut occultée par la mise à l’index nazie. Il demeure cependant connu par un épisode biographique qui, dit-on, se termina mal : il vécut un triangle amoureux en partageant son épouse Helen avec Henri-Pierre Roché, qui tira de cet épisode un roman, le célèbre Jules et Jim, porté ensuite à l’écran par François Truffaut et devenu un film-culte d’une génération qui cherchait sa voie en rompant routines et tabous. Franz mourut en 1941 dans un camp d’internement du sud de la France où en tant que Juif allemand il avait été emprisonné.

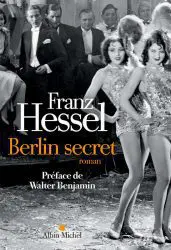

Depuis les années 1980, les éditeurs tentent de donner une nouvelle vie à son œuvre (qui compte des romans, des poèmes, des essais). Traduit pour la première fois en français, Berlin secret, d’abord publié en 1927, nous arrive entre une préface signée par un philosophe prestigieux, Walter Benjamin, qui aide peu à sa lecture, et une postface (de Manfred Flügge, spécialiste des deux Hessel) qui, elle, l’éclaire et la met en perspective. Ce n’est pas inutile.

Des personnages nombreux vont et viennent dans un incessant ballet autour de la belle Karola, son mari Clemens, qui est universitaire, le séduisant séducteur Wendelin, « créature indéfinie et sans but », et des comparses dont il est parfois difficile d’identifier les relations avec le trio central. Ils s’agitent et s’étourdissent dans le Berlin de l’entre-deux-guerres, flânent, discourent, trompant leur ennui, insoucieux de ce qui se passe dans leur pays et ailleurs. C’est pourtant en Allemagne, qui se relève de la Première Guerre mondiale, l’époque de la grande crise économique, de l’inflation vertigineuse, du chômage précédant le surgissement et la montée de l’hitlérisme. On attendrait un panorama, ou du moins un écho de cette réalité sociale, mais le roman s’en tient à ce petit monde, décrit certes avec art à travers les dialogues, les silhouettes, l’ambiance des cabarets et lieux à la mode, les promenades dans une ville d’un autre temps (qui servit aussi de décor au roman d’Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, contemporain de celui de Hessel) et, pourrait-on croire, toute livrée au plaisir.

Faisons la part de ce qui nous demeure étranger pour rendre pleine justice à ce roman. Le commentaire qui lui succède vante le goût de son auteur pour une langue « à la fois précise et flottante ». Le charme n’opère plus pour qui lit la traduction si bonne soit-elle, et celle-ci l’est manifestement. Ici le pouvoir évocateur du parler berlinois et surtout des noms de lieux à dessein nombreux nous échappe – ces lieux ne sont pas de simples indications topographiques : ils désignent des témoins de l’action, plus, des protagonistes. Il faut admettre une fois encore que la traduction entraîne une déperdition immanquable et que certaines œuvres sont impropres à passer dans une autre langue (Finnegans Wake de Joyce étant un exemple parmi d’autres). Au sens musical elles ne sonnent plus de la même façon : les symphonies de Beethoven transcrites au piano par Liszt sont-elles encore du Beethoven ?

Il y a plus. Qu’est-ce qui empêche notre adhésion de lecteur ? Ce va-et-vient tourbillonnant d’oisifs et de riches fêtards tout occupés de leur moi et de leurs complications sentimentales qui tiennent à distance la réalité sociale alors que le monde tremble sur ses bases donne lieu à une description qui glisse dangereusement vers la futilité. La peinture si juste et raffinée mais marquée d’un esthétisme suranné, la vision nostalgique et désenchantée que l’auteur porte sur ses personnages, tout cela ne nous satisfait plus. Mais, dira-t-on, les récits et les pièces de Zweig et de Schnitzler ont été nourris aux mêmes sources et ils continuent de nous émouvoir et de nous passionner. Et Proust, que Hessel lui-même a traduit ? À quoi tient la différence ? Disons : à l’absence de la dimension tragique de l’existence, à celle d’une intuition de ses enjeux profonds dans l’ordre de l’éthique et de la spiritualité. Cette dimension ne fait ici qu’affleurer en de rares pages qui cherchent à rattacher symboliquement les actions des personnages à des situations de la mythologie grecque.

S’il est vrai que l’écriture d’une œuvre est marquée par son époque, notre lecture l’est autant, bien sûr par notre subjectivité, et aussi par les livres que nous avons lus, les événements que nous avons vécus avec nos contemporains, par « l’air du temps », le Zeitgeist cher aux Allemands. En lisant cette évocation du Berlin des plaisirs pour les privilégiés, comment oublier celle d’Une femme à Berlin ? Ce journal d’une inconnue raconte l’avancée de la terrible Armée rouge, libérateurs et soudards, entrant maison par maison dans la ville en ruine, le refuge dans les caves sous les bombes, la peur du viol, la lutte quotidienne contre la famine pour survivre, les derniers jours de l’apocalypse que Hitler appelle dans son délire dément. Bien loin des aimables flâneries et fictions du Berlin secret, nous sortons bouleversés et terrifiés par ce déchaînement de violence, cette souffrance, la proximité de la mort. Mais aussi appelés à admirer tant de courage et de vaillance chez cette femme, entraînés par la compassion et nous aussi par l’espoir. Au milieu d’une ville détruite, d’un pays anéanti, une conscience survit, la vie renaît.

1. Franz Hessel, Berlin secret, préface de Walter Benjamin, trad. de l’allemand par Danielle Risterucci-Roudnicky, Albin Michel, Paris, 2017, 175 p. ; 29,95 $.