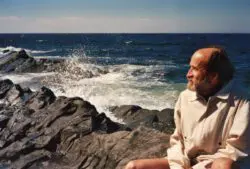

Le poète Luc Perrier naît le 29 septembre 1931 à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans. Poète du temps qui passe, homme libre, profondément engagé dans sa société, il sera préoccupé, toute sa vie, par le sort de ses semblables.

Son recueil Des jours et des jours fut le premier à être publié dans la collection « Les Matinaux », aux débuts de L’Hexagone, en 1954. Luc Perrier fait paraître un second recueil, Du temps que j’aime, en 1963. Ces deux livres sont hautement célébrés par la critique de l’époque, et Gaston Miron témoigne de son admiration pour l’œuvre de ce jeune poète aussi discret que timide. Puis, c’est un long silence de 30 ans. Qu’est devenu le poète ? Est-il décédé ? On s’interroge dans le petit milieu de la poésie… Monsieur Perrier exerce simplement un emploi de comptable pour nourrir sa famille.

En 1994, au moment de sa retraite, il revient à la publication avec son très beau Champ libre, au Noroît. Il évoque ainsi son retour : « Enfin, me voilà, Luc Perrier le trépassé, après trente années de silence. Bien mince feuille de route que la mienne qui se résume à deux recueils de poèmes. Manque d’inspiration, de temps, de courage ? Je ne cesse pas d’écrire pour autant. Je cherche le poème et n’arrive jamais à ce poème. Comme s’il fallait arriver quelque part sur terre. Je recommence mon métier d’écrivain public. Et j’espère tenir ma parole cette fois. Le poète n’est-il pas condamné à l’écriture quand il aimerait vivre comme la rivière sans se justifier ? »

En 1994, au moment de sa retraite, il revient à la publication avec son très beau Champ libre, au Noroît. Il évoque ainsi son retour : « Enfin, me voilà, Luc Perrier le trépassé, après trente années de silence. Bien mince feuille de route que la mienne qui se résume à deux recueils de poèmes. Manque d’inspiration, de temps, de courage ? Je ne cesse pas d’écrire pour autant. Je cherche le poème et n’arrive jamais à ce poème. Comme s’il fallait arriver quelque part sur terre. Je recommence mon métier d’écrivain public. Et j’espère tenir ma parole cette fois. Le poète n’est-il pas condamné à l’écriture quand il aimerait vivre comme la rivière sans se justifier ? »

Le poète tiendra parole ! Suivront trois magnifiques recueils : Faites le nécessaire (1998), De toute manière (2002) et Le moindre vent (2006). Il meurt le 11 mai 2008.

Luc Perrier et moi avons entretenu une correspondance pendant une douzaine d’années. Pour souligner les quinze ans de la disparition de mon ami et lui rendre hommage, voici des fragments inédits de nos échanges. Ses réflexions sur la vie et l’écriture font apparaître un homme qui, encore aujourd’hui, veut nous parler.

*

« Avons-nous le cœur au poème ? Lire un seul poème dans une journée n’empiète pas sur une vie passante. Lire un poème, c’est tendre l’oreille à l’arbre, à l’oiseau, déchiffrer des vagues inhabituelles, humer le jour à la menthe, au tilleul, framboisé, retrouver son souffle, sa vitesse de croisière près d’un corps féminin nu comme la nuit. Mais en avons-nous le temps ? Nous payons-nous le bonheur d’un poème ? Comme le vin monte à la tête, le poème procure une intensité d’être du lieu. Un effet qui dure plus longtemps que celui de l’alcool. »

« Avons-nous le temps d’aimer ? Si la majorité des gens aiment comme ils conduisent d’une façon suicidaire et meurtrière, l’amour se perd quelque part. Ces assoiffés de vitesse filent à 140 km dans une zone de 70 km, parce qu’ils ont hâte de mourir. Puisqu’ils n’ont plus le temps de vivre. Chaque matin, la radio fait le compte des morts, des blessés de la route. En ce temps d’efficacité, d’utilité, faut-il tout monnayer, même la méditation nouvelle, celle du vide absolu, du néant, de la table rase ? De la fuite en Floride. Sans après. Le néant pour le néant. Surtout n’allez pas brasser des idées trop sérieuses ! Mettons l’indépendance d’un peuple, la langue, la grâce, l’âme. De plus en plus de poètes écrivent au Québec. Pour qui ? Pour le lecteur ou la boîte ensevelie dans la cave humide ? Les habitués des salons du livre ne font pas la queue au rayon de la poésie. »

*

« Dans mon recueil De toute manière, j’aborde plusieurs thèmes, dont celui du bonheur. Je m’insurge contre la bêtise de ceux et de celles qui clament à tout venant qu’ils ne veulent plus entendre parler de souveraineté, d’indépendance, de sauvegarde de la langue française, c’est-à-dire du Québec. Ils préfèrent ânonner, bêler, baragouiner. Parce qu’ils n’ont pas de pays, de lieu vraiment français d’existence, d’élément déclencheur, d’ambiance, de ferment. Parce qu’ils se contentent du dernier violon, même de jouer sans violon. Même pas un soubresaut de révolution tranquille. Oui, nous bêlons. Comme des moutons de Panurge. Un instant, me direz-vous, les gens heureux n’élèvent pas la voix, ne critiquent pas. Non. Les grands bonheurs naissent dans les torrents, dans le vif de l’eau glacée de Gaspésie. Nous ne sommes pas une partie, mais une dépendance du Canada. Le grand bonheur découle d’une autre liberté, sans muselière, ni sac pour ramasser les crottes fédéralistes. Comme un feu qu’entretiendrait éternellement le vent, je m’entête quand même à écrire le bonheur. »

*

« Je consacre tout mon temps libre à l’écriture de mon prochain recueil. Tu connais le processus. T’écris vingt poèmes, tu n’en retiens qu’un seul. Tu te relis. T’effaces tout. En écrivant, j’essaie de corriger toutes les erreurs de mes recueils précédents : répétitions de mots, de thèmes, etc. Je me méfie de l’inspiration trop facile. Je m’espionne, me dénonce. Hop ! Je recommence à neuf. »

« Je consacre tout mon temps libre à l’écriture de mon prochain recueil. Tu connais le processus. T’écris vingt poèmes, tu n’en retiens qu’un seul. Tu te relis. T’effaces tout. En écrivant, j’essaie de corriger toutes les erreurs de mes recueils précédents : répétitions de mots, de thèmes, etc. Je me méfie de l’inspiration trop facile. Je m’espionne, me dénonce. Hop ! Je recommence à neuf. »

*

« La poésie n’a pas de repos. La poésie ne nous lâche pas. Et nous, pauvres poètes condamnés à l’écriture, ne la lâchons pas ! Sinon, les gens se contenteront de films d’horreur, se déclareront des guerres au lieu de savourer nos poèmes. Je te le dis, Michel, la poésie se meurt. Nous sommes des urgentologues. Nous devons agir vite, avant que le monde se précipite, tête première, dans la mélasse et le caramel, et fasse de la panse au lieu de penser. »

« Alors mon Michel, ne laisse pas ta poésie courir dans les champs de marguerites ! Y a-t‑il plus soulevant, plus inimaginable que le poème ? Et les gens ne le savent pas. Si j’avais de l’argent, je fonderais un journal. Les journalistes de ce nouveau-né devraient tous et toutes être des poètes. Au lieu d’écrire Tel magasin ouvre ses portes à neuf heures, nous y lirions Les fleurs ouvrent à toute heure de la journée, etc. Quel bonheur ! Le bonheur en personne, quoi ! »

*

« Imagine un gouvernement de poètes, avec ses ministres du rêve, de l’inspiration, de la poésie, de la création, de la transcendance, de la métamorphose, de la métaphore, de l’oiseau, de l’insecte, de l’arbre, de la fleur, de la rue, de la montagne, du talus, de l’eau d’érable, de l’eau potable, de l’eau de source, de la pluie, du nuage, de la neige, du soleil, de l’éclair, du paradis à la fin de nos jours, de la tourtière, de la baleine, de l’écriture, de la lecture ! Nous pourrions alors poétiser le monde, donner la parole aux arbres, écrire des poèmes sur les robes, les pantalons, les pancartes. Le monde serait un poème. Passons ! De toute manière ce n’est pas demain la veille, la veille du poème, les veilles au poème. Avec un gouvernement de poètes, ce serait la fin des guerres, la fin des coupes à blanc, à rouge, à noir, le commencement du monde. L’épicier du coin vendrait des poèmes. À l’église, la messe serait un long poème. Les éclusiers lèveraient leur verre au nom de la poésie. Moi, ministre du poème, je te nommerais poète des écluses. »

*

« Le poète ne fait-il pas acte de pauvreté jusqu’au désert de lui-même, lorsqu’il souffle le verre des mots, qu’il forge le temps ? Au moment de la création, le créateur ne peut compter que sur lui-même. Le poème est toute sa richesse. Mais si un lecteur accède à sa poésie, c’est l’euphorie, l’apparition du merle, de la fauvette… »

*

« N’en pouvons plus de laisser la poésie dormir sur ses deux oreilles. N’en pouvons plus de ne pas pouvoir pratiquer le métier de poète. De laisser le pouvoir aux mains de ceux qui n’ont plus de mains. N’en pouvons plus de cacher la poésie derrière les rideaux des commerces de paroles ligotées. De paroles sans avenir. De paroles en l’air. D’hommes, de femmes en l’air. Pendant que la poésie se meurt comme se meurt notre pays, chaque fois que nous nous taisons, ou nous nous répétons, ou nous nous ramollissons, parce que nous ne sommes plus que des semblants d’hommes et de femmes. Chaque fois que nous passons et repassons à côté de la vérité. La vérité de dénoncer ceux qui nous enlèvent peu à peu le droit de respirer, de rêver, de vivre. Et plus tard, quand il sera très tard trop tard, nous verrons. Que verront des hommes sans présent ? Sans aujourd’hui il n’y a pas d’après, de plus tard, de demain.

La parole vit de plus en plus à l’étroit.

Aux poètes de libérer cette parole. »

EXTRAITS

Des jours et des jours

sans devant derrière

des jours blessés à mort

des jours finis calcinés

des jours à bout de patience

comme des ombres inutiles

qu’on ramène sur nos épaules

qu’on élève dans des ruines

Des jours et des jours, p. 8-9.

Fallait-il que le sang coule

quand il y avait encore de l’herbe à faucher

des écoles de géographie de géologie de savoir

quand les chaises les tables reposaient en paix

fallait-il au fort de la drave

le temps des chrysalides des enfantements

fermer les livres des jardins

s’enfermer avec tant d’ignorance.

Champ libre, p. 24.