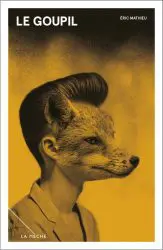

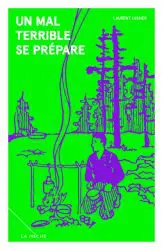

Les éditions La Mèche, cette entité autonome née d’une côte de La courte échelle, a montré de belles choses lors de la dernière période hivernale. Au programme cette fois, le second roman d’Éric Mathieu, professeur de linguistique à l’Université d’Ottawa, à qui la critique a réservé un accueil enthousiaste pourLes suicidés d’Eau-Claire, ainsi que l’œuvre du primoromancier Laurent Lussier viennent élargir un catalogue déjà bien diversifié. Coup d’œil sur Le Goupil1 et Un mal terrible se prépare2.

Naître renard : le poids de l’exclusion

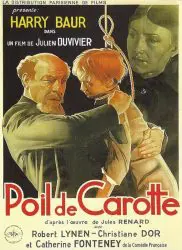

Inspiré librement de Poil de carotte, le récit qu’a tiré Jules Renard de sa pénible enfance, le second roman d’Éric Mathieu suit les tribulations d’Émile Claudel, dont les lois de la génétique et du hasard ont voulu qu’il soit couvert de taches de rousseur et coiffé d’une chevelure de feu. Un gamin différent, en somme, que l’on surnomme « Goupil », expression vieillie faisant référence au renard, cet animal emblématiquement roux, que la sagesse populaire veut également doté d’une ruse proverbiale.

Le Goupil doit encore composer avec cette étrange faculté d’être né en maîtrisant plusieurs langues du monde, caractéristique qui, dans un premier temps, contribue à accentuer son exclusion, mais se voit rapidement mise de côté par Éric Mathieu, de sorte que toutes les implications de cette prémisse ne restent jamais qu’au stade de virtualités prometteuses.

Le Goupil doit encore composer avec cette étrange faculté d’être né en maîtrisant plusieurs langues du monde, caractéristique qui, dans un premier temps, contribue à accentuer son exclusion, mais se voit rapidement mise de côté par Éric Mathieu, de sorte que toutes les implications de cette prémisse ne restent jamais qu’au stade de virtualités prometteuses.

Émile Claudel naît donc étrange parmi les étranges, au sein d’une famille de la Lorraine tout ce qu’il y a de plus bancale, entouré de sa sœur Chantal et de son frère Michel, de son père Joseph, boulanger de métier, silencieux et froid de nature, ainsi que de sa mère, France, une mégère acariâtre et dure pour qui toute raison est bonne d’élever son pied jusqu’aux tendres fesses du puîné. Chassé de la demeure familiale par la force du rejet vécu au quotidien, lorsqu’il n’est pas condamné aux quatre murs de sa chambre pour quelque délit sans importance, le jeune Émile erre en compagnie de son meilleur ami, le seul d’ailleurs, Max Bartroz.

Ensemble, ils passent leur temps à pêcher dans le Vair, à espionner les habitants de Mayerville et à observer les cadavres dans leur chambre mortuaire. Face à un tel déploiement d’indifférence de la part de sa supposée famille, doutant des liens prétendument biologiques entretenus avec le clan Claudel, le Goupil part en quête de son véritable père, épaulé par Bartroz, qui lui sera fidèle pour le meilleur et pour le pire, jusqu’à ce que la distance les sépare.

La quête du père, l’amour des femmes

Puisant ses influences du côté du bildungsromanet de la tradition picaresque, Le Goupil exploite les thèmes de la quête du père et de l’éducation sentimentale. Car les rumeurs vont bon train à Mayerville et il suffit de tendre l’oreille pour les saisir en plein vol ; Joseph Claudel, ce boulanger que l’on imagine sec comme son pain, serait en réalité bien étranger à la naissance d’Émile. Soucieux de mesurer le bien-fondé de ces qu’en-dira-t-on, le principal intéressé ira quérir chez les cancanières du village la vérité à propos de cette délicate question.

Puisant ses influences du côté du bildungsromanet de la tradition picaresque, Le Goupil exploite les thèmes de la quête du père et de l’éducation sentimentale. Car les rumeurs vont bon train à Mayerville et il suffit de tendre l’oreille pour les saisir en plein vol ; Joseph Claudel, ce boulanger que l’on imagine sec comme son pain, serait en réalité bien étranger à la naissance d’Émile. Soucieux de mesurer le bien-fondé de ces qu’en-dira-t-on, le principal intéressé ira quérir chez les cancanières du village la vérité à propos de cette délicate question.

Son véritable père serait-il ce militaire américain, recueilli par la mère Claudel à la fin de la guerre, et avec qui elle entretient toujours une relation épistolaire suspecte ? S’agirait-il plutôt du vieux Ducal, le voisin envahissant qui ne manque jamais l’occasion de rappeler au Goupil sa médiocrité et son manque d’éducation ? Ou encore du Gitan, cet ancien jardinier au physique rappelant un peu trop celui de Chantal ? Les nombreuses visites aux commères reconnues de Mayerville mènent à l’impasse, tant le mystère reste entier.

Le garçon aura tout le loisir de ruminer cette énigme à la Maison des pupilles, un pensionnat de province où il est expédié après avoir surpris l’échange d’un baiser entre sa mère et le bonhomme Ducal. Il y poursuit sa mauvaise éducation, au milieu d’un chapelet de laissés-pour-compte, dans une institution baignée par une discipline militaire où il assoit par la force son autorité sur ses compagnons d’infortune

Dès qu’il en a la chance, Émile se fait la belle, toujours à la recherche de son père, puis se joint à une troupe de forains. Il parfait alors son apprentissage de la chair, débuté à Mayerville avec la petite Laurice Malher, qui n’attendait guère les coquins coups de vent pour soulever sa robe aussi légère que ses mœurs. Sylvie, femme immense offerte à l’œil du public, goitreuse bête de foire, pourtant belle à sa façon, lui procurera quant à elle le réconfort lubrique de ses membres adipeux.

Ainsi le Goupil devient-il peu à peu un homme ; ainsi s’achève sa jeunesse morose, gaillardement racontée, sans pathos ni apitoiement. L’écriture d’Éric Mathieu incarne avec vraisemblance cette vision du monde prise en charge par un enfant, en nous signalant au passage la survivance de l’imparfait du subjonctif, choix audacieux compte tenu du statut de son narrateur. Énergique, le découpage du roman en courtes séquences chasse les temps morts, même si en cours de fuite, l’on s’égare un peu longuement dans les bois de la France profonde.

Promenons-nous dans les bois avec Laurent Lussier

Le Goupil témoigne parfois d’une fascination morbide pour la torture animale : souris et chiots errants se font en effet malmener, l’une avalée bien ronde et frémissante par un Émile bravache livré à la fanfaronnade, les autres massacrés sans plus d’états d’âme par son frère sanguinaire. Le rouquin d’Éric Mathieu a de qui tenir en matière de cruauté animale. Il rappelle par là quelques heureux prédécesseurs : l’antihéros de Jules Renard n’évacuait-il pas sa rage sur les premières bestioles venues ? Les voyous de Bricksville imaginés par Mark Twain, chenapans incorrigibles, ne se livraient-ils pas eux aussi aux supplices animaliers .

C’est avec ce même genre d’idées que jongle Laurent Lussier dans Un mal terrible se prépare, roman forestier aux accents dystopiques. Profitant de quelques semaines de vacances pour s’adonner au camping, son narrateur est interpellé dès le début de son périple par une suite de phénomènes inquiétants.Cela commence par un ruisseau qui sécrète une alarmante mousse orange, épaisse et nauséabonde, et cela se poursuit immédiatement par la découverte d’une chauve-souris couverte de pustules blanchâtres, aussitôt recueillie au fond d’un contenant et déclarée au Réseau d’urgence pour la faune.

Le campeur découvre du même coup l’existence de cette improbable Unité mobile d’intervention faunique, clinique vétérinaire itinérante aménagée dans une jeep à l’initiative de Dave et Diane. Il décide alors de les assister dans leurs opérations de secours aux animaux en détresse, de voler à la rescousse de tortues mal en point ou de balbuzards orphelins, avec un zèle rien de moins que risible. Or, ses petites activités lui font aussi prendre conscience que ce mal, dont la mousse et la chauve-souris acnéique n’étaient que les symptômes, semble s’amplifier et ne serait pas étranger à un acte humain délibéré.

Le campeur découvre du même coup l’existence de cette improbable Unité mobile d’intervention faunique, clinique vétérinaire itinérante aménagée dans une jeep à l’initiative de Dave et Diane. Il décide alors de les assister dans leurs opérations de secours aux animaux en détresse, de voler à la rescousse de tortues mal en point ou de balbuzards orphelins, avec un zèle rien de moins que risible. Or, ses petites activités lui font aussi prendre conscience que ce mal, dont la mousse et la chauve-souris acnéique n’étaient que les symptômes, semble s’amplifier et ne serait pas étranger à un acte humain délibéré.

Enquête sur l’origine d’un mal

Pourquoi l’équipe retrouve-t-elle de plus en plus de belettes, de hiboux et de lièvres apathiques et boutonneux ? Si l’expertise du DrDenis, vétérinaire en chef de la Zoozone, siège de l’organisation, laisse d’abord planer l’hypothèse d’une épidémie d’herpès de la carpe koï, une grotesque vision d’horreur change la donne : apparaît soudain, sorti de nulle part, un chat portant les séquelles d’une intervention chirurgicale, ayant subi une augmentation mammaire.

C’est dire qu’un rôdeur jouant les docteurs Moreau boréaux s’amuse à déjouer les travaux du Créateur en greffant, charcutant et infectant les animaux du bois. La randonnée sauvage de Laurent Lussier se change dès lors en enquête. Le vacancier endosse le rôle d’un détective devant trouver le responsable de tous ces maux. Ses investigations l’entraînent, entre autres, parmi une communauté utopique néo-rurale à la tête de laquelle officie une certaine Roberta. Au passage, l’auteur en profite pour ironiser sur le non-sens du retour à la nature ou en souligner les dimensions faussement idylliques.

Doué d’une sagesse qui n’a d’égale que sa volonté, notre voyageur tire une leçon de chacune de ses rencontres et mésaventures, résumée sous forme de maxime, parce qu’il faut bien prendre le cours des événements, bons comme mauvais, avec un brin de philosophie. Après avoir écumé le moindre trou de souris à la recherche d’un coupable, après avoir confronté un suspect tout de blanc vêtu, l’enquêteur doit néanmoins se résigner : certaines contraintes pèsent plus lourd que les convictions et, malheureusement, la fin de ses vacances sonne le terme des recherches

Le narrateur n’apprendra l’identité du coupable qu’à la toute fin, à l’occasion d’un dénouement précipité, d’un artifice bricolé parce que, bien simplement, tout roman doit se terminer. Tiède couronnement pour un récit qui se joue habilement de la frontière entre réalisme et fantastique, entre sérieux et dérision, et dont l’univers décalé ne manque ni de consistance ni d’originalité. En somme, que l’on penche pour la forêt québécoise ou la campagne française, que l’on préfère partir à la recherche du père ou suivre les traces d’un insaisissable « éco-criminel », nul doute qu’il fait bon se perdre dans ces deux romans que nous propose généreusement La Mèche.

1. Éric Mathieu, Le Goupil, La Mèche, Montréal, 2018, 424 p. ; 29,95 $.

2. Laurent Lussier, Un mal terrible se prépare, La Mèche, Montréal, 2018, 240 p. ; 24,95 $.

EXTRAITS

Comme un enfant qui, pendant un long voyage, demandait toutes les cinq minutes dans la voiture « c’est quand qu’on arrive ? », moi, sans arrêt, je posais la question « il est où papa ? », surtout, il faut bien le dire, pour ennuyer maman qui, exaspérée, soupirait théâtralement. Elle avait dans ces moments-là une face de bouledogue : courte et camuse, avec des yeux ronds et brillants, et si elle n’avait pas été si méchante, on l’aurait trouvée comique.

Le Goupil, p. 32.

— Viens avec moi, fit-elle tout énervée. Elle me força à passer devant elle en me bottant le derrière et me dirigea à l’intérieur de la maison, dans le vestibule. Nous montâmes les escaliers de bois escarpés, et je m’arrêtai à mi-chemin en m’appuyant à la rampe puis me retournai. — Pourquoi es-tu si méchante ? demandai-je effrontément. Elle émit un cri de rage et me donna une gifle.

Le Goupil, p. 108.

Et même s’il flottait une épaisse odeur d’urine et de restes de repas en décomposition et même si partout dormaient des chiens faméliques, le campement évoquait l’idylle dans les bois : autosuffisance quotidienne à distance de marche, absence de faux problèmes, dénuement à l’effet tonique.

Un mal terrible se prépare, p. 56.

Mais enfin apparaissait l’origine de l’acné : c’était la testostérone qu’assimilaient les animaux dans la boue, sur l’herbe et dans l’eau qui leur donnait des boutons – de la testostérone sous forme de mousse saupoudrée ponctuellement sur le territoire. On a aussi repéré une hormone artificielle, du méthandriol, et de la graisse animale.

Un mal terrible se prépare, p. 169.