Tintin ! Je suis né en 1957 et dans mon enfance, durant les années 1960, je lisais assidûment ses aventures. À l’école, d’autres partageaient la même passion et je n’étais pas un cas isolé. Tintin accompagnait mon déjeuner, les albums, ouverts perpendiculairement, permettant une lecture à mains libres : un exemplaire a gardé les traces d’une maladresse impliquant un bol de céréales…

Le samedi matin, à la fréquence 980 sur la bande AM, la station CBV, celle de Radio-Canada à Québec, diffusait les aventures du héros. Des microsillons (dits aujourd’hui disques vinyle) proposaient les mêmes péripéties. Des cinémas présentaient en matinée, pour jeune public, Le mystère de la Toison d’or ainsi que Les oranges bleues.

Tintin exerce-t-il toujours le même attrait ? Mais d’abord, en quoi consistait cet attrait ? Il peut se décliner sous quatre chefs : esthétique, narratif, référentiel et éthique.

L’attrait esthétique est celui de la fameuse ligne claire d’Hergé : un dessin net, très réaliste, soucieux du détail, expressif, rehaussé par des à-plats aux teintes franches et riches. Plusieurs cases, remarquables par la composition, la perspective, la lumière et l’ombre, en elles-mêmes sont des tableaux et s’élèvent au rang des beaux-arts. Pensons, pour ne donner qu’un exemple entre mille, à cette vue en plongée, le point de fuite (hors champ) étant au sol, tout en bas d’un gratte-ciel de Chicago, dans Tintin en Amérique, alors que le jeune reporter, au-dessus du vide, passe d’une fenêtre à une autre en prenant pour seuls appuis les rainures du parement.

Cette exactitude cependant n’exclut pas la fantaisie, l’insolite, voire la fantasmagorie et l’onirisme. Dans Le temple du soleil, un cauchemar de Tintin télescope des personnages familiers, mais surdimensionnés ou sous-dimensionnés, parmi un décor dévasté et changeant, jonché d’éléments énigmatiques et discordants : au bord de la mer, Tournesol promenant un pendule au-dessus de « fleurs d’Inca » dont les corolles sont des crânes ; sur une terrasse face à la plaine, Haddock costumé en grand prêtre et muni d’une carabine ; dans la grisaille, un Inca vengeur faisant descendre le feu du ciel. D’un album à l’autre, dans la séquence des illustrations, régulièrement le constat empirique et objectif (ce qui se voit) alterne ainsi avec son interprétation anarchique et subconsciente (ce qui se ressent), et cède devant celle-ci.

Or, de façon générale, en création comme dans la vie, c’est dans de semblables hiatus que réside et s’explique la source même du plaisir du Beau. Le théoricien Youri Lotman, dans son traité La structure du texte artistique, affirme que la spécificité de l’œuvre d’art consiste en une tension entre l’ordre (« l’automatisation ») et le désordre (« la désautomatisation »). Un exemple est celui de la colonne grecque, belle parce qu’à la fois régulière (cylindrique) et irrégulière (légèrement renflée en son milieu).

L’attrait narratif est inclus dans l’attrait esthétique, il ne s’en dissocie pas, et l’écart visuel entre la norme et l’extravagance se retrouve aussi dans le récit. Par définition, une aventure est une déviation par rapport au droit fil des jours. L’exubérance capillaire épisodique des Dupondt, dont la barbe et les cheveux parfois croissent démesurément et affectent des couleurs incongrues (Tintin au pays de l’or noir et On a marché sur la Lune), vient de ce qu’ils ont ingéré par erreur, au lieu d’aspirines, des cachets destinés à augmenter le pouvoir détonant de l’essence. Surgissant du quotidien (à la façon d’un champignon géant dans L’étoile mystérieuse), l’extraordinaire déstabilise et renouvelle le regard. Dans la forme comme dans le propos, dans le dessin comme dans la narration, la production d’Hergé n’est pas plane et la vie bientôt révèle sa profondeur, de prime abord claire (comme la ligne) et raisonnable, mais sombre et folle à l’expérience.

Quant aux attraits référentiel et éthique, ils sont patents : la découverte du monde et des grands événements de l’époque, l’exaltation de l’amitié et du courage, notamment.

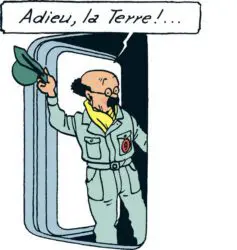

Revenons à la question initiale : Tintin présente-t-il aujourd’hui le même intérêt qu’hier ? L’attrait référentiel peut-être est devenu caduc. Au temps de ma lecture, le cadre dans lequel s’insèrent les aventures était à peu près contemporain. La décolonisation en Afrique (Tintin au Congo) se poursuivait et la Guerre froide (L’affaire Tournesol) battait son plein. Même la Seconde Guerre mondiale (Le spectre d’Ottokar, où Müsstler – contraction des noms Mussolini et Hitler – conspire contre le roi de Syldavie) était encore proche : cinq de mes oncles avaient combattu en Europe et mon enfance a été imprégnée par les souvenirs de ce fléau. Certains albums étaient en phase avec l’actualité, voire l’anticipaient : Tintin foulait Séléné (pardon pour cette antonomase précieuse qui n’a d’autre but que d’éviter une répétition !) avant Neil Armstrong (On a marché sur la Lune) et le Supercolor-Tryphonar de Tournesol (Les bijoux de la Castafiore) devançait (avec un demi-succès !) les premiers téléviseurs couleur en démonstration, admirés dans un magasin de la rue du Pont. Pour un jeune lecteur d’aujourd’hui, il est improbable que ce contexte soit aussi évocateur et prégnant qu’il l’était il y a 60 ans.

Néanmoins, peut-être en raison de la fidélité des lecteurs nostalgiques appartenant à ma génération, Tintin conserve une popularité certaine, comme en fait foi le flot ininterrompu des publications le concernant, parmi lesquelles les trois études récentes qui suivent, présentées par ordre chronologique de publication.

Un peu hâtif, mais souvent brillant

Objectif Hergé1 de Michel Porret condense des articles parus antérieurement : il y paraît et l’ensemble en souffre. De ce parti pris du résumé résultent nombre d’affirmations lacunaires. L’étoile mystérieusedémarquerait La chasse au météore de Jules Verne, mais on ne saura pas en quoi. De même, dans L’île noire, « plusieurs moments cruciaux évoquent des scènes clefs des 39 steps » de John Buchan, mais le parallèle s’interrompt à peine amorcé. D’autres rapprochements sont gratuits et procèdent tout bonnement du placage ou de l’étalage, voire du délayage : Tintin en Amérique met en scène « la jungle industrielle nord-américaine dont la verticalité urbaine fascine notamment Louis-Ferdinand Céline ». S’il vous plaît, que vient faire ici Céline ?! Il est vrai qu’a paru une étude intitulée Céline, Hergé et l’affaire Haddock, par Émile Brami (Paris, Écriture, 2004), à propos des jurons du capitaine dans Le crabe aux pinces d’or, qui seraient empruntés à Bagatelles pour un massacre, mais tout au long l’intertextualité s’y voit justifiée. Sans doute, Hergé a pu s’inspirer de lectures mais, au lieu de parallèles non étayés (avec Fu Manchu ou King Kong) ou même anachroniques (avec Bob Morane ou James Bond), des hypotextes possibles et plausibles auraient mieux convenu. Tel épisode de Coke en stock (le capitaine Allan à Haddock : « [D]ors-tu avec la barbe au-dessus ou en dessous des couvertures ? ») est certainement inspiré de « La barbe » (La barbe et autres contes) d’Alphonse Allais, tandis que des titres d’albums seraient des allusions littéraires (L’homme à l’oreille cassée est un roman d’Edmond About ; « La terre est bleue comme une orange », un vers de Paul Éluard…).

Objectif Hergé1 de Michel Porret condense des articles parus antérieurement : il y paraît et l’ensemble en souffre. De ce parti pris du résumé résultent nombre d’affirmations lacunaires. L’étoile mystérieusedémarquerait La chasse au météore de Jules Verne, mais on ne saura pas en quoi. De même, dans L’île noire, « plusieurs moments cruciaux évoquent des scènes clefs des 39 steps » de John Buchan, mais le parallèle s’interrompt à peine amorcé. D’autres rapprochements sont gratuits et procèdent tout bonnement du placage ou de l’étalage, voire du délayage : Tintin en Amérique met en scène « la jungle industrielle nord-américaine dont la verticalité urbaine fascine notamment Louis-Ferdinand Céline ». S’il vous plaît, que vient faire ici Céline ?! Il est vrai qu’a paru une étude intitulée Céline, Hergé et l’affaire Haddock, par Émile Brami (Paris, Écriture, 2004), à propos des jurons du capitaine dans Le crabe aux pinces d’or, qui seraient empruntés à Bagatelles pour un massacre, mais tout au long l’intertextualité s’y voit justifiée. Sans doute, Hergé a pu s’inspirer de lectures mais, au lieu de parallèles non étayés (avec Fu Manchu ou King Kong) ou même anachroniques (avec Bob Morane ou James Bond), des hypotextes possibles et plausibles auraient mieux convenu. Tel épisode de Coke en stock (le capitaine Allan à Haddock : « [D]ors-tu avec la barbe au-dessus ou en dessous des couvertures ? ») est certainement inspiré de « La barbe » (La barbe et autres contes) d’Alphonse Allais, tandis que des titres d’albums seraient des allusions littéraires (L’homme à l’oreille cassée est un roman d’Edmond About ; « La terre est bleue comme une orange », un vers de Paul Éluard…).

Le fait que cet ouvrage procède d’articles disparates amène un lien lâche, voire inexistant, entre ses parties. Tour à tour sont envisagés, sans que se puisse déceler une suite quelconque, le contexte de l’œuvre d’Hergé, son héros lui-même, puis le thème des bibliothèques, puis celui des onomatopées. Le seul fil conducteur serait, chronologique et personnel, celui de la lecture, comme le suggère le sous-titre. Une autre continuité s’établit vaille que vaille à la faveur d’un destinataire, prénommé Arsène, jeune fils de l’auteur. Un épilogue s’adresse à lui nommément et tendrement ; le lecteur pourra trouver cette intention touchante ou se sentir exclu et non concerné.

Par ailleurs, cet essai, bien qu’un peu brouillon et hâtif (« ludique », précise l’auteur), se révèle souvent brillant. En particulier, le chapitre sur la présence des livres dans les aventures tintinesques est pénétrant et original. « La lecture savante précède l’action. » Cette affirmation s’impose avec une justesse remarquable. Tintin est un héros cartésien qui, avant d’agir, analyse, mais aussi bien se documente. « Oscillant entre une trentaine et une grosse centaine d’ouvrages, environ vingt bibliothèques émaillent les aventures de ce lecteur. » Le parcours de ces collections donne lieu à un quiproquo : dans L’oreille cassée, Tintin consulte une monographie intitulée Voyages aux Amériques, d’un certain Ch. J. Walker, qui serait parue chez un éditeur du nom de Graveau en 1875. Or cet ouvrage est fictif, mais on ne le précise pas.

Dix illustrations étaient censées accompagner Objectif Hergé, mais quatre d’entre elles ont été remplacées par des rectangles vides : « Malheureusement, la société Moulinsart a refusé d’accorder les droits de reproduction ». L’auteur et son éditeur pensent peut-être punir ainsi les ayants droit, mais ils ne lèsent que le lecteur.

L’ambivalence de l’univers d’Hergé

Tintin au pays du mal2 de Jean-Philippe Costes se présente comme une prosopopée fantastique. Assuré de son existence, au vu des précautions prises par la succession d’Hergé, l’auteur entend « trouver le secret de Tintin ». Commence alors une aventure dont il deviendra à la fois le narrateur et le personnage principal. Dans une mise en scène inspirée du Secret de La Licorne, il fait la découverte, chez un brocanteur, d’un manuscrit de Roberto Rastapopoulos, dans lequel cet ennemi de Tintin adresse une supplique à la postérité : « Tintin n’est pas le saint que nous imaginons. Il appartient à la grande confrérie des roués ». Une fois les vices cachés du héros mis au jour (« fieffé apostat », « scientiste radical »…), ce réquisitoire tournera à l’apologie : « Bien qu’il soit infiniment plus obscur que ne le croient ses admirateurs, Tintin est clairement né pour nous aider à grandir ». Il est « un phare dans la nuit noire de la veulerie et de la complaisance ordinaire ».

Verveux et un brin verbeux, ce plaidoyer présente entre autres mérites celui d’attirer l’attention sur l’ambivalence de l’univers d’Hergé, où les valeurs traditionnelles se voient entachées des préjugés de son époque, soit « l’arrogance culturelle », « le dédain ethnique » et « le complexe du protectorat ». En civilisateur, Tintin apporte son secours aux peuples étrangers, considérés comme démunis et inférieurs. Sans lui, le maharadjah, dans Les cigares du pharaon, s’avère incapable de lutter contre les trafiquants d’opium qui dévastent son pays.

Pareille interprétation plaira aux tenants du wokisme et de la cancel culture. Il faut convenir cependant qu’elle vise juste, puisque Hergé lui-même, sensible à certains écarts regrettables, avait senti le besoin de retoucher des cases et des dialogues de ses albums où la représentation de l’Autre paraissait dévalorisante, c’est-à-dire, pour parler nettement, qui pouvaient être qualifiés de racistes ou de xénophobes. C’est ainsi que, dans la première version de L’étoile mystérieuse, le financier qui cherche frauduleusement à s’approprier le mégalithe se nomme Blumenstein, patronyme juif transformé en Bohlwinkel dans les éditions subséquentes (cependant, le dessin n’est pas modifié et le personnage conserve un aspect ethniquement connoté). De même, dans les versions postérieures de Coke en stock, les Noirs prisonniers à fond de cale ne s’expriment plus en français rudimentaire.

Pareille interprétation plaira aux tenants du wokisme et de la cancel culture. Il faut convenir cependant qu’elle vise juste, puisque Hergé lui-même, sensible à certains écarts regrettables, avait senti le besoin de retoucher des cases et des dialogues de ses albums où la représentation de l’Autre paraissait dévalorisante, c’est-à-dire, pour parler nettement, qui pouvaient être qualifiés de racistes ou de xénophobes. C’est ainsi que, dans la première version de L’étoile mystérieuse, le financier qui cherche frauduleusement à s’approprier le mégalithe se nomme Blumenstein, patronyme juif transformé en Bohlwinkel dans les éditions subséquentes (cependant, le dessin n’est pas modifié et le personnage conserve un aspect ethniquement connoté). De même, dans les versions postérieures de Coke en stock, les Noirs prisonniers à fond de cale ne s’expriment plus en français rudimentaire.

Pour faire rire

Tintin de A à Z3 : ce titre ambitieux s’avère trompeur. Il semble annoncer un dictionnaire, une encyclopédie, mais couvre en fait une série de considérations, sans autre ordre que celui de l’alphabet, inspirées des albums de Tintin. À défaut d’une introduction qui nous en expliquerait la teneur, il nous faut nous en remettre à la quatrième de couverture pour connaître le projet de l’auteur : « Dans cet abécédaire, il nous raconte, de façon purement subjective et avec humour, son attachement à l’œuvre de Tintin ». En vertu de quelle compétence ce mandat lui est-il confié ? C’est peut-être que l’auteur a produit le film Les bronzés, qui a réjoui des millions de spectateurs ; donc, certainement, il est drôle. On ne prête – ou plutôt on ne donne – qu’aux riches. Nous sommes familiers avec ce phénomène : tel rappeur devient romancier et critique littéraire, tel académicien se fait peintre, et leur succès, « de conserve » (Le secret de La Licorne) avec leur dévalement, continue de s’amplifier et de grossir, pareil aux boules de neige humaines du Temple du soleil.

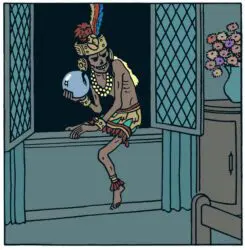

Tantôt les souvenirs de lecture ici transposés sont outranciers (pour faire rire, bien sûr) ; à propos de la momie de l’album Les 7 boules de cristal : « [J]e bondissais dans mon lit, après avoir vérifié hâtivement si Rascar n’était pas recroquevillé sous le sommier ». Tantôt ils sont inexacts ; dans Tintin en Amérique, l’aventurier, attaché à un poteau de torture, « a pris la précaution de garnir ses poches de boules de résine » (en fait, la résine suinte de ce poteau). Quelques évocations sont appropriées, par exemple quant aux invraisemblances nombreuses dans les débuts de la saga (ainsi, dans Tintin en Amérique encore, le héros enfermé dans un taxi parvient à s’enfuir en sciant la portière au moyen d’une égoïne venue on ne sait d’où).

Tantôt les souvenirs de lecture ici transposés sont outranciers (pour faire rire, bien sûr) ; à propos de la momie de l’album Les 7 boules de cristal : « [J]e bondissais dans mon lit, après avoir vérifié hâtivement si Rascar n’était pas recroquevillé sous le sommier ». Tantôt ils sont inexacts ; dans Tintin en Amérique, l’aventurier, attaché à un poteau de torture, « a pris la précaution de garnir ses poches de boules de résine » (en fait, la résine suinte de ce poteau). Quelques évocations sont appropriées, par exemple quant aux invraisemblances nombreuses dans les débuts de la saga (ainsi, dans Tintin en Amérique encore, le héros enfermé dans un taxi parvient à s’enfuir en sciant la portière au moyen d’une égoïne venue on ne sait d’où).

À l’avenant, le style n’est pas toujours soigné, en gage sans doute de simplicité et d’authenticité : « [U]n joli tableau de Jean-Léon Gérôme, datant de 1869, très joliment peint ».

Voilà qui est un peu dommage, car l’ouvrage, produit par l’éditeur officiel de Tintin, est d’une fort belle venue quant à l’impression, au graphisme, à la typographie, et les illustrations sont abondantes, reproduites à la perfection, bien qu’aucune légende n’en indique la provenance. Cette publication pourra cependant amuser un public jeune et indulgent, tout en lui permettant de mieux connaître Tintin.

1. Michel Porret, Objectif Hergé. « Tintin, voilà des années que je lis tes aventures », « Champ libre », PUM, Montréal, 2021, 168 p.

2. Jean-Philippe Costes, Tintin au pays du mal. La face cachée d’une étoile mystérieuse, Liber, Montréal, 2021, 152 p.

3. Patrice Leconte, Tintin de A à Z, Moulinsart et Casterman, Bruxelles, 2023, 136 p.