Ces dernières années ont paru des synthèses qui permettent de mieux connaître l’histoire de l’édition au Québec. Certaines envisagent les livres produits ici (telle La vie littéraire au Québec, en cours de publication aux Presses de l’Université Laval depuis 1989), tandis que d’autres s’attachent à montrer la part réservée aux livres venus d’ailleurs (telle La pieuvre verte de Frédéric Brisson, sur l’activité tentaculaire des éditions Hachette, publiée chez Leméac en 2012).

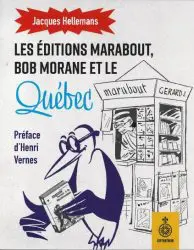

Or, voici que s’inscrit dans cette seconde catégorie Les éditions Marabout, Bob Morane et le Québec1 de Jacques Hellemans, lancé cette année au Septentrion. L’auteur est bibliothécaire à l’Université libre de Bruxelles et s’intéresse à la diffusion, aux XIXe et XXe siècles, des imprimés belges dans la francophonie, notamment au Québec et en Roumanie.

Ce livre est d’une lecture à la fois agréable et profitable. On y suit avec plaisir et attention le progrès des éditions Marabout, depuis leurs débuts modestes et laborieux, mais novateurs et audacieux, dans la Belgique d’après-guerre. Peu à peu, les efforts obstinés du fondateur André Gérard et de son associé Jean-Jacques Schellens portent fruit et se déploie un éventail de collections regroupant des genres variés (romans, biographies, ouvrages encyclopédiques, livres pratiques) et destinées à un large lectorat. Le jeune public n’est pas oublié et une collection, « Marabout junior », lui est réservée. Signe irréfragable de succès, ces publications populaires se déclineront aussi en langues étrangères, par des traductions anglaises, espagnoles, finnoises, grecques, etc.

Marabout et Bob Morane au Québec

À ce panorama de la genèse européenne succède le compte rendu détaillé de l’aventure québécoise des éditions Marabout, leur implantation fulgurante en Amérique francophone au début des années 1950, sous l’impulsion énergique de leur représentant Dimitri Kazanovitch dit Kasan. Sont développés des sujets tels le rôle des médias et des vedettes sportives ou artistiques dans les campagnes de promotion ou encore celui des autorités morales et religieuses dans la censure qui frappera certaines publications en raison d’illustrations jugées inconvenantes. Les exemples des caprices délétères d’Anastasie (dont les ciseaux, soit dit en passant, demeurent aussi actifs aujourd’hui qu’hier) sont édifiants : la maquette de couverture de Quo vadis ? de Henryk Sienkiewicz (1951) de même que celle d’Edgar et Sam d’Édouard Peisson (1954) sont réprouvées, l’une en raison d’une martyre chrétienne court-vêtue, l’autre à cause d’un gamin africain qui a le grand tort de ne pas porter de chemise pour se rafraîchir dans l’onde.

Un des points culminants de cet ouvrage est, comme l’indique le titre, la présentation du phénomène Bob Morane. Ce héros de littérature jeunesse, au cœur de plus de 200 romans d’Henri Vernes, fut un des fleurons des éditions Marabout, et ses aventures trépidantes et exotiques rappellent des souvenirs chers à beaucoup de ceux qui grandirent à cette époque, comme en font foi en appendice trois témoignages fervents et émus d’anciens lecteurs. Pour mon humble part, élève au secondaire, je m’absorbais dans cette lecture à la salle d’étude ou même en classe, en dissimulant les petits romans prohibés à l’intérieur de manuels plus grands. Mon admiration pour le style romanesque de Vernes m’incita même à reproduire dans une dissertation une certaine comparaison : « Le soleil roulait comme un disque laiteux derrière les nuages gris ». Cet emprunt, loin de m’attirer les éloges du maître, valut à ma malheureuse copie une apostille flétrissante, criblée de points d’exclamation : « Cliché !!! » Mieux valait, ainsi que je le compris, réserver mon engouement pour les discussions du midi au réfectoire, où nous devisions sur les charmes de Miss Ylang-Ylang.

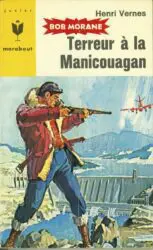

Le succès de Bob Morane au Québec connut son apothéose avec la publication d’une aventure en terre québécoise intitulée Terreur à la Manicouagan (1965), dont la scène initiale se déroule au Forum de Montréal pendant un match entre les Canadiens et les Maple Leafs.

Pas trop d’encens, s’il vous plaît !

« L’encens noircit l’idole », disait Louis-Sébastien Mercier. L’auteur Jacques Hellemans a su, dans l’ensemble, éviter ce défaut. Les réussites éclatantes de Marabout n’empêchent pas, comme il le mentionne, de constater avec le recul que la qualité typographique de ces éditions de masse laissait à désirer. La comparaison avec le concurrent français Livre de poche est à ce propos éloquente et les couvertures souvent criardes de Marabout font piètre figure à côté de celles, restées classiques et élégantes, de son contemporain. Prenons pour seuls exemples, parmi celles-ci, les maquettes des romans d’À la recherche du temps perdu de Proust, composées de photographies anciennes des manuscrits et de l’écrivain, bien agencées et sobrement encadrées.

« L’encens noircit l’idole », disait Louis-Sébastien Mercier. L’auteur Jacques Hellemans a su, dans l’ensemble, éviter ce défaut. Les réussites éclatantes de Marabout n’empêchent pas, comme il le mentionne, de constater avec le recul que la qualité typographique de ces éditions de masse laissait à désirer. La comparaison avec le concurrent français Livre de poche est à ce propos éloquente et les couvertures souvent criardes de Marabout font piètre figure à côté de celles, restées classiques et élégantes, de son contemporain. Prenons pour seuls exemples, parmi celles-ci, les maquettes des romans d’À la recherche du temps perdu de Proust, composées de photographies anciennes des manuscrits et de l’écrivain, bien agencées et sobrement encadrées.

L’encens toutefois se met à « boucaner » et devient asphyxiant à la lecture de l’autocélébration que s’adressait le représentant Dimitri Kasan : « Tout était à faire ici ; mais avec du travail, un système et surtout, avec la formule des livres Marabout, nous avons réussi ». Cette jactance ou rodomontade de l’Européen apportant la civilisation à une lointaine population illettrée est un comble de condescendance et semble, si l’on veut rester sous le paradigme du « plat pays », sortie tout droit de l’époque et de la culture colonialistes de Tintin au Congo.

Car bien avant les éditions Marabout, le commerce du livre florissait au Québec. Déjà au XIXe siècle, les nombreux romans publiés en format de poche et à prix populaire par l’éditeur parisien Charpentier firent les délices de lecteurs québécois, comme le suggère cette scène tirée du roman Une horrible aventure de Vinceslas-Eugène Dick, publié à Québec en 1875 et où le personnage principal, l’étudiant Georges Labrosse, fait main basse, dans la bibliothèque de son oncle, sur « une quinzaine de brochures à couverts jaunes, avec des titres alléchants et des gravures encore plus alléchantes ! Des romans ! ». La profusion des feuilletons dans les journaux québécois de la même période atteste encore, si besoin était, la popularité ici des littératures romanesques européenne et américaine (celle-ci en traduction). Avant Marabout encore, mais au XXe siècle, les éditions Fides, fondées en 1937, avaient lancé la collection littéraire « Nénuphar », qui fut suivie de la collection de poche « Alouette bleue », laquelle connut un succès durable et rassembla des auteurs tels Philippe Aubert de Gaspé, Robert de Roquebrune, François Hertel, etc. À l’envi, dans les années 1920, les éditions de la librairie Granger Frères inauguraient une collection, « Bibliothèque de la jeunesse canadienne », où s’illustrèrent notamment Marie-Claire Daveluy et Lucille Desparois (tante Lucille).

Dans l’étude même de Jacques Hellemans, quelques affirmations de semblable acabit font tiquer : « Il faut savoir qu’à l’époque les livres, très coûteux, sont réservés à une classe aisée et privilégiée ». Pourtant, dès le XIXe siècle, des libraires de Québec, tels Hector Bossange, Joseph et Octave Crémazie, Joseph-Norbert Duquet, etc., importaient des milliers de livres européens. Mais qu’importe, et sans Marabout et son zélé missionnaire, notre pays serait encore plongé dans l’obscurantisme : « À l’arrivée de Dimitri Kasan au Québec, la librairie canadienne est principalement religieuse et compte très peu de livres pour la jeunesse ».

À la vérité, Marabout innova surtout par une technique de vente dynamique, voire, selon l’anglicisme si expressif, « agressive », une forme de « dumping ».

Une contribution insigne

Étude fort bien menée et approfondie, Les éditions Marabout, Bob Morane et le Québec apporte une contribution insigne à l’histoire de l’édition au Québec et constitue également une réussite sur le plan éditorial, à la mesure de la réputation de Septentrion. L’iconographie est des plus attrayantes et rend compte à la fois de l’abondante production graphique de Marabout, avec ses couleurs d’origine fidèlement reproduites, et du contexte social de cette épopée commerciale : photographies d’archives d’un défilé automobile rue Saint-Jean, d’Henri Vernes et Dimitri Kasan dans le Nord québécois en compagnie de guides amérindiens, de Jean Béliveau lisant Dostoïevski, etc. Une révision plus serrée aurait permis d’éviter quelques redites (une phrase est répétée mot pour mot à deux pages d’intervalle, p. 98 et p. 100) de même que certaines assertions inexactes : par exemple, l’interview d’Henri Vernes à « La soirée du hockey » de Radio-Canada du 18 avril 1964 ne peut pas avoir été suivie par « plus de 15 millions de téléspectateurs », ce nombre incluant certainement l’auditoire du réseau anglais CBC, outre les francophones. Mais ce ne sont là que de menues pailles dans un diamant digne de figurer parmi La rivière de perles d’Henri Vernes.

1. Jacques Hellemans, Les éditions Marabout, Bob Morane et le Québec, Septentrion, Québec, 2019, 197 p. ; 27,95 $.

EXTRAITS

La même année [1964], j’ai assisté à un match de hockey du Canadien et j’ai rencontré la fameuse vedette de l’époque, Jean Béliveau, que j’ai recroisé en 1969. Il m’avait offert son bâton de hockey dédicacé, mais je ne savais pas quoi en faire avant de prendre l’avion, alors je l’ai donné au fils de Kasan. Tout le monde était étonné, puisque, vraiment, c’était très précieux, autant que le sceptre de Charlemagne !

Henri Vernes, cité en p. 10.

Le père de Marabout, c’est André Gérard. Dynamique et ambitieux, cet imprimeur-éditeur, pilote automobile à ses heures, a littéralement conquis la francophonie avec ses collections de poche.

p. 21

Lorsqu’il était scout, Gérard [le fondateur de Marabout] avait l’oiseau échassier marabout pour totem. Il trouve un dessin dans un petit livret d’ornithologie. Il lui ajoute une paire de lunettes, une couronne au-dessus de la tête et, sous une aile, un gros manuscrit, ce qui lui donne un aspect quelque peu universitaire. Et le tour est joué…

p. 30

En mars 1969, à l’occasion de la première Foire internationale du livre de Bruxelles, Marabout, la désormais première collection de poche en langue française, fête ses 20 ans d’existence. Multipliée par de nombreuses sous-collections (marabout, géant, service, junior, mademoiselle, université, flash), elle s’est vendue à travers le globe à plus de 150 millions d’exemplaires, répartis sur plus de 2 000 titres […]. Avec une production annuelle de 15 millions d’exemplaires, Marabout publie 250 nouveautés par an et est vendu dans 74 pays.

p. 98