« Je réussirai peut-être à mon tour à laisser de mon séjour parmi les hommes quelque fruit ou du moins autre chose que le vain fantôme d’une vie inutile. »

Arthur Buies, Le curé Labelle1

Je suis né et j’ai grandi dans l’énervement d’un monde en train de se défaire. Et cela faisait bien mon affaire.

Au sous-sol de la maison familiale, dans la chambre des Mystères, j’effectuais d’étranges et sombres expériences de chimie. J’avais même bricolé une mini-fusée en laiton que je propulsais fièrement avec un mélange empirique de permanganate de potassium et de glycérine, ce qui avait l’heur d’énerver le beau-père, qui craignait toujours que je fasse sauter la maison. Puis, je me plaisais à terroriser ma pauvre mère en lui montrant planté sur une planchette, entre autres facéties, le cœur excisé mais toujours battant d’une grenouille que j’avais au préalable maintenu en vie en le stimulant discrètement avec un faible courant électrique. Cela poussa ma mère, paniquée, à consulter le curé du village pour qu’il vienne de toute urgence chasser les démons qui m’habitaient sûrement, à défaut de m’exorciser en bonne et due forme. Et moi, dans l’obscurité de ma chambre des Mystères, je riais sous cape, heureux de bousculer le strict protocole d’une famille encore unie dans le malheur. Bref, j’étais pervers avant de devenir obsédé par les rimes et les vers.

Ma mère détestait les livres et se méfiait des gens instruits qui savaient tout sur tout, tout en sonnant faux. J’avais neuf ans quand, après le décès de mon père, elle s’empressa de faire disparaître sa bibliothèque et je n’ai pu sauver que La légende d’un peuple2 de Louis Fréchette, seule littérature que je cachai dans un racoin au sous-sol. Quand je cafardais, j’allais le lire entre le réservoir de fioul et la fournaise qui, l’hiver, ronronnait. Ce son régulier et apaisant rythmait mes lectures en ce lieu surchauffé où parfois je sommeillais. En ces moments de pure présence, les mots montaient en moi, m’emportaient dans les pays québécois imaginaires où naîtra plus tard l’impérieuse nécessité de la libération. Et les mots m’emmenaient ailleurs, dans tous les ailleurs qui ne devaient plus rien à la réalité animée mais bornée par notre triste histoire familiale et ma morne existence. À cette époque, je n’étais bien qu’en compagnie de la nature mystérieuse et des mots étranges qui résonnaient en moi au fil de mes lectures. Quant à mes nombreux frères et sœurs, ils ne me disaient rien car ils n’avaient rien à me dire.

À l’aube de ma puberté, révolté, agressif et même vindicatif, je commençai à m’acheter des livres de poche avec les quelques sous que je gagnais péniblement en ramassant, au fil de petits boulots insignifiants, des bouteilles de boisson gazeuse que les automobilistes jetaient dans les fossés. Quand ma mère me voyait plongé dans la lecture, elle me regardait avec un œil de porc frais tout en soupirant, car cela lui rappelait trop mon père, et mon père, grand lecteur taciturne, jonglait trop souvent devant son épouse, qui était avant tout une femme de paroles. Aux yeux de ma mère, la lecture était sa rivale.

Plus tard, adolescent confirmé et patenté, j’étais maladroit mais toujours féru de sciences. Entre deux rêveries, je voyais à la Lune, aux planètes joviennes et telluriques que je poursuivais, la nuit, avec mon télescope Newton, au sommet du village et au lieu-dit de la Croix lumineuse. J’avais des élévations astronomiques mais point de visions terrestres malgré mes quelques séjours dans les vignes du Seigneur et d’étranges agitations sexuelles. Mais à quinze ans, on est trop jeune pour se mesurer aux regards des adultes ignares, envieux et affamés de petits pouvoirs pourris. À quinze ans, on est malheureux comme il se doit dans un vaillant petit village tricoté serré mais à la littérature minimale.

Heureusement j’avais des amours, beaucoup d’amours. Les jeunes femmes délurées étaient fascinées par ma musculature imposante, mes discours étranges et mon allure quelque peu désincarnée. Ça fait que je fonçais dans la chair nouvelle afin de partager ma grande énergie sombre avec toutes celles qui ne voulaient plus être pucelles. Par contre, cela apporta bien des soucis à ma pauvre mère qui n’en demandait pas tant, même remariée avec un ancien officier de la police militaire qui avait maintenant affaire à un beau-fils devenu du jour au lendemain boutonneux, hargneux et teigneux.

C’était 1968. Malgré toutes mes lectures éclectiques, j’étais mal nourri de littérature. Comme je faisais le désespoir de ma mère, cette dernière m’envoya me dégourdir les jambes et refroidir les neurones, le temps d’un bref été, chez mon frère et mes deux sœurs expatriés dans la banlieue de Washington D.C.

Oui, Washington, ville aux vastes monuments blancs peuplée d’Afro-Américains. Oui, Washington, le cœur et l’âme du pouvoir mondial. J’étais estomaqué mais heureux de séjourner parmi tous les malaises et les contradictions qui agitaient alors l’Amérique et la civilisation occidentale. En cet été de toutes les fureurs et de tous les émois, j’habitais Silver Spring, une des banlieues tranquilles de cette ville. J’étais là quand Robert Kennedy a été assassiné par un candidat mandchou halluciné. Le climat de crise sociale et de violence urbaine était généralisé sur fond de guerre du Vietnam : Noirs contre Blancs, femmes contre hommes, adolescents contre parents, jeunes contre vieux, étudiants contre professeurs, policiers contre tout le monde, etc. Fort heureusement, la fréquentation assidue des merveilleux musées de cette ville enflamma mes visions comme mon imagination tandis que l’Amérique brûlait. En ces lieux de culture et de savoir, j’avais le monde au bout de quelques pas.

Un dimanche, nous sommes allés en famille lézarder sur la magnifique plage du Mayo Beach Club dans la baie de Chesapeake, sans trop savoir dans quoi on allait se baigner… À environ cent mètres de la plage, des beach boys recueillaient avec des épuisettes de petits objets luisants au soleil sans que l’on s’attardât sur la nature de ces derniers, enfin heureux de profiter du soleil. C’est le lendemain que, dans le Washington Post, nous apprîmes que ces débris épars étaient des poissons morts, ventre à l’air, empoisonnés par du cyanure rejeté, en amont, par une usine de produits chimiques…

Sur le chemin du retour, un barrage routier nous attendait, causé par un camion lourd qui venait tout juste de chuter d’une bretelle sur la chaussée en contrebas de l’autoroute. Tout en avançant lentement, j’ai vu des automobilistes sortir de leur véhicule pour ramasser à toute vitesse des sacs de croustilles échappés de la remorque éventrée tandis que le chauffeur agonisait dans sa cabine écrasée, le bras gauche ensanglanté sorti par la fenêtre… et tressautant encore.

Une fois que j’étais revenu des États-Unis la tête lardée de fureurs, de surréalités et de puissants contrastes, mon pays beauceron m’apparaissait encore plus morne et, à la limite, dérisoire. Puis, écœuré par le silence infini de ma communauté devant mes discours devenus hallucinatoires et même séditieux, j’abandonnai l’école. Je voulais fuir à toute allure un milieu qui ne m’écoutait pas, qui ne pouvait pas m’écouter parce que, déjà à cette époque, je ne parlais pas la même langue que celle de l’Autre. Alors je trimai dur afin d’économiser l’argent nécessaire à l’achat d’une motocyclette qui m’a enfin permis de m’évader en toute liberté. Et c’est à Lac-Mégantic, à la source de la rivière Chaudière, que j’ai écrit mon premier vers, sur l’accotement du pont, appuyé contre la selle de ma Honda 125 cc : « J’ai ri le rire fou de la folie ». Cette rivière remplie de mauvaisetés, je l’ai arpentée sans cesse pour m’y arrêter aux endroits d’intérêt où je pouvais ressasser mes rêves et ma solitude. Parfois, je m’y lâchais lousse en compagnie d’amours toujours toutes croches.

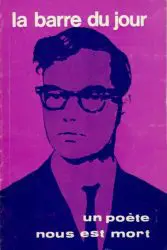

À Saint-Georges-de-Beauce, capitale régionale, point de bibliothèque publique et encore moins de librairie. Sauf une boutique de souvenirs et de cadeaux qui vendait dans des présentoirs des livres de poche des éditions Marabout. Et c’est dans cette boutique que je suis tombé, par un hasard extraordinaire, sur un numéro de la revue littéraire La barre du jour, intitulé Un poète nous est mort3 et consacré au cadavre exquis de Jean-Michel Valiquette. Les folles et débridées parodies contenues dans cette revue donnèrent enfin le déclic nécessaire à mon imaginaire déjà saturé des récentes fulgurances américaines. Au fil des mois, j’écrivis coup sur coup trois recueils de poèmes intitulés Villes décantées, Somme de colères et Peaux, recueils dans lesquels j’ai déversé une fureur qui n’était pas seulement celle de vivre… Ironiquement, la fréquentation d’un mort imaginaire m’a permis de naître à la poésie et, surtout, de survivre à la mort spirituelle des Autres.

À Saint-Georges-de-Beauce, capitale régionale, point de bibliothèque publique et encore moins de librairie. Sauf une boutique de souvenirs et de cadeaux qui vendait dans des présentoirs des livres de poche des éditions Marabout. Et c’est dans cette boutique que je suis tombé, par un hasard extraordinaire, sur un numéro de la revue littéraire La barre du jour, intitulé Un poète nous est mort3 et consacré au cadavre exquis de Jean-Michel Valiquette. Les folles et débridées parodies contenues dans cette revue donnèrent enfin le déclic nécessaire à mon imaginaire déjà saturé des récentes fulgurances américaines. Au fil des mois, j’écrivis coup sur coup trois recueils de poèmes intitulés Villes décantées, Somme de colères et Peaux, recueils dans lesquels j’ai déversé une fureur qui n’était pas seulement celle de vivre… Ironiquement, la fréquentation d’un mort imaginaire m’a permis de naître à la poésie et, surtout, de survivre à la mort spirituelle des Autres.

Puis, sur un coup de tête, je me suis réinscrit à l’école pour terminer mon cours secondaire afin de pouvoir m’inscrire au cégep François-Xavier-Garneau en même temps que je fuyais toujours, sur ma moto, un pays trop réel, je fuyais à toute allure un monde où le travail et l’application mise dans le travail transcendaient toutes les autres considérations d’ordre philosophique, esthétique ou… littéraire. Bref, de mon hypersensibilité, on n’en avait rien à cirer. En mon pays, on trime dur et on ne tient surtout pas des discours écartés.

Comme j’étais en rupture de ban avec ma petite société solidaire mais étriquée, il n’était pas question de quêter le moindre sou noir à quelque bouche d’ombres que ce soit, maternelle ou pas. C’est ainsi que j’ai vendu mon laboratoire, mes livres, mon télescope Newton et presque tous mes effets personnels afin de payer, avec d’autres économies, une partie de mes études collégiales. C’est ainsi qu’en compagnie de Charlotte, nous avons loué une minuscule chambre, boulevard de l’Entente, chez une exploiteuse qui nous avait vus venir de loin avec notre ingénuité et nos désopilantes manières beauceronnes.

Et mon premier cours au collège porta sur… l’écologie.

1. Arthur Buies, Au portique des Laurentides. Une paroisse moderne. Le curé Labelle, C. Darveau, Québec, 1891, p. 96.

2. Louis Fréchette, La légende d’un peuple, C. Darveau, Québec, 1890, 365 p.

3. Jean-Michel Valiquette, La barre du jour, Un poète nous est mort, numéro 15, août-septembre 1968.