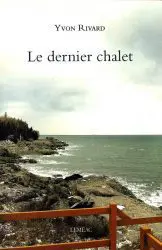

« Je suis né, m’a-t-on dit, à la fin de l’été, d’un père qui croyait que c’était le matin et d’une mère pour qui c’était le crépuscule, dans un rang qui n’avait pas de nom propre… » C’est en ces termes qu’Alexandre, le narrateur qu’on retrouve d’un roman à l’autre dans l’œuvre d’Yvon Rivard, évoque sa naissance. Comment, dès lors, ne pas chercher à comprendre qui l’on est, quelle est notre place dans le monde ? Comment ne pas se sentir happé par le monde extérieur sitôt sorti du rang, de l’enfance protégée de toutes parts, et vouloir constamment y revenir une fois que l’on a pris la mesure de la vastitude du monde et de notre impuissance à pouvoir embrasser tout ce que notre regard dévoile, assumer tout ce que l’on désire être ? Comment réconcilier l’aube et le crépuscule sans se perdre entre les deux, sans gaspiller ce précieux temps qui nous est donné et soustrait tout à la fois, jour après jour ? Comment aimer et apprendre à mourir ? Ce sont toutes ces questions, déclinaisons diverses d’un même questionnement existentiel dont le dénouement ne peut être autre que la mort, qui hantent Alexandre depuis Les silences du corbeau, le tout premier roman d’Yvon Rivard, paru en 1986, qu’ont suivi Le milieu du jour, Le siècle de Jeanne et maintenant Le dernier chalet1.

De Pondichéry à Tadoussac

Maintes images nous reviennent de nos lectures antérieures, dont celle d’Alexandre, au lever du jour, arpentant une allée boisée dans un terrain de camping sur la côte est américaine. Les grands pins le protègent de la chaleur naissante tandis que Clara, ou Françoise, dort toujours sous la tente. Il faudra bientôt rentrer à Montréal, reprendre le fil de la vie de couple alors que rien n’est résolu, que la vie simplement reprend son cours là où on l’a laissée. Dès qu’il se replonge dans l’univers romanesque d’Yvon Rivard, le lecteur renoue avec le fondement même de toute quête existentielle, de toute raison d’être, des ambivalences affectives qui en illustrent les multiples errances. Le dernier chalet s’inscrit dans cette quête à jamais inachevée, poursuit celle entreprise par Alexandre depuis son voyage à Pondichéry dans Les silences du corbeau. Le lecteur y retrouve en filigrane Clara et Françoise, toujours présentes, qu’Alexandre ne cesse d’aimer malgré les séparations, Alice et Jeanne, sa fille et sa petite-fille, Nicolas, l’ami disparu, auxquels se joint cette fois Marguerite, la nouvelle conjointe, qui ressemble évidemment à Clara et à Françoise, et qui permet à Alexandre de croire qu’un recommencement, un apaisement est possible avant que la mort ne survienne. « Depuis que Marguerite m’a libéré de la peur de vivre ici jusqu’à la fin et de l’obligation d’écrire, confesse Alexandre pour qui l’écriture demeure le seul refuge lorsqu’il est livré à lui-même, je fais l’école buissonnière. » Mais il ne faut pas s’y tromper puisque, comme il le proclame, un enfant, ça travaille tout le temps.

Maintes images nous reviennent de nos lectures antérieures, dont celle d’Alexandre, au lever du jour, arpentant une allée boisée dans un terrain de camping sur la côte est américaine. Les grands pins le protègent de la chaleur naissante tandis que Clara, ou Françoise, dort toujours sous la tente. Il faudra bientôt rentrer à Montréal, reprendre le fil de la vie de couple alors que rien n’est résolu, que la vie simplement reprend son cours là où on l’a laissée. Dès qu’il se replonge dans l’univers romanesque d’Yvon Rivard, le lecteur renoue avec le fondement même de toute quête existentielle, de toute raison d’être, des ambivalences affectives qui en illustrent les multiples errances. Le dernier chalet s’inscrit dans cette quête à jamais inachevée, poursuit celle entreprise par Alexandre depuis son voyage à Pondichéry dans Les silences du corbeau. Le lecteur y retrouve en filigrane Clara et Françoise, toujours présentes, qu’Alexandre ne cesse d’aimer malgré les séparations, Alice et Jeanne, sa fille et sa petite-fille, Nicolas, l’ami disparu, auxquels se joint cette fois Marguerite, la nouvelle conjointe, qui ressemble évidemment à Clara et à Françoise, et qui permet à Alexandre de croire qu’un recommencement, un apaisement est possible avant que la mort ne survienne. « Depuis que Marguerite m’a libéré de la peur de vivre ici jusqu’à la fin et de l’obligation d’écrire, confesse Alexandre pour qui l’écriture demeure le seul refuge lorsqu’il est livré à lui-même, je fais l’école buissonnière. » Mais il ne faut pas s’y tromper puisque, comme il le proclame, un enfant, ça travaille tout le temps.

Le roman se déroule le temps d’une saison, entre l’ouverture et la fermeture d’un chalet, métaphore qui illustre ici le commencement et la fin de toute chose, de toute vie. Entre ces deux moments, les multiples tâches à accomplir pour tenir la mort à distance, pour meubler ce temps et cet espace qui nous appartiennent en propre. Contrairement au précédent refuge qui donnait sur un lac, le chalet fait cette fois face au fleuve à la hauteur de Tadoussac, là où le fleuve et la mer s’entrecroisent, comme s’entrecroisent de façon incessante dans l’esprit d’Alexandre les idées et les envies contraires qui l’habitent, les lieux et les instants qui tantôt le ramènent au cœur de la forêt mauricienne, tantôt l’exposent à la fausse immobilité du fleuve. Constamment plane cette incertitude entre le refuge qu’offre la forêt enveloppante et l’appel du large que renouvelle jour après jour le mouvement de l’eau qui oscille d’un côté et de l’autre. Le choix du lieu rappelle ici à la fois la quête utopique de Champlain, qui rêvait d’un monde nouveau à l’abri de toute guerre de religion, et celle de Gabrielle Roy qui, à Petite-Rivière-Saint-François, cherchait aussi à recréer un monde disparu. L’ombre tutélaire de l’un et de l’autre, en ce que chacun cherchait à maîtriser l’espace et le temps pour y substituer la vision idyllique qu’ils portaient en eux, plane sur ce roman, comme celle de Virginia Woolf, qui rappelle à Alexandre « tout ce dont elle avait dû se séparer pour écrire et qui était encore là, intact, attendant pour exister à nouveau que quelqu’un s’en sépare ».

La clé de voûte

S’extraire du monde dans lequel on vit, se séparer des êtres chers, pour aussitôt leur redonner vie, par l’écriture. Là repose sans doute la clé de voûte de l’œuvre de Rivard, de tout écrivain qui cherche à écrire des livres qui soient autre chose que de la littérature. En d’autres mots, opposer à la mort et à la disparition le geste d’un vivant. Un geste d’amour. Ce que comprend d’ailleurs très bien Marguerite, qui ne souhaite pas qu’Alexandre et elle se séparent afin d’aspirer à la pérennité de leur amour et de devenir, à son tour, un personnage dans l’œuvre d’Alexandre. Le subterfuge du roman est ici de nous faire oublier que Marguerite l’est déjà, personnage campé dans celui de la dernière conjointe par qui l’apaisement peut enfin être possible sans renoncer à la densité de l’existence, au « bonheur d’écrire sur le malheur, qui fait écrire, car on ne peut penser, écrire, vivre qu’en croyant pouvoir être plus grand ou aussi grand que ce qui nous blesse et menace de nous détruire ».

Le dernier chalet s’offre à nous comme une longue méditation sur le temps, celui qui nous est donné et ravi au fil des jours, sur l’utilisation que nous en faisons, sur notre acceptation ou notre refus qu’il coule toujours à sens unique vers son ultime chute, comme le sable qui fuit entre les mains d’un enfant regardant l’eau s’avancer vers le château qu’il vient d’ériger sur la plage. L’idée même du bonheur ne peut être concevable que dans cette dernière image, l’acceptation du lent écoulement des jours qui conduit à la mort. Bien que surplombant le vide, la clé de voûte est soutenue par toutes les autres pierres, sans doute comme le sera notre dernier jour. La fin du roman, alors que se trouvent réunis autour d’Alexandre tous les personnages, aussi bien les vivants que les morts, à l’aube d’un nouveau jour, n’est pas sans nous donner à espérer qu’un apaisement est possible entre l’aube et le crépuscule.

1. Yvon Rivard, Le dernier chalet, Leméac, Montréal, 2018, 204 p. ; 23,95 $.

EXTRAITS

Marguerite écrit tous les matins. Elle a pris très au sérieux, une fois de plus, l’image que je lui ai fait miroiter d’une longue vie heureuse ensemble à retarder la mort, surtout la mienne, en écrivant près du fleuve un livre qui n’en finit plus ou qui en engendre un autre, un livre fleuve ou un livre vague qui nous obligerait à revenir ici chaque été parce que ni elle ni moi ne pouvons supporter d’être oisifs et de ne pas terminer quelque chose.

p. 19

Quelle est la meilleure façon de vivre, de rester vivant : le mouvement, la parole, la multiplicité ou l’immobilité, le silence, l’unité ?

p.43

La meilleure façon de ne pas être écrasé par le temps, c’est de le laisser nous traverser, comme je l’avais fait jadis en Inde, où chaque vie, chaque instant est une vague qui ne se brise jamais, que la mer reprend juste à temps, juste avant qu’elle n’échoue sur la plage, le laisser se perdre dans cet espace où tout commence et où rien ne finit, si ce n’est dans un avenir si lointain qu’il échappe à toute pensée, comme le faisait l’enfant enclos dans les forêts de la Haute-Mauricie, comme je le faisais sur les plages de la Nouvelle-Angleterre que je confondais avec celles du Nouveau Monde, en regardant Jeanne et Jules y jouer comme Alice autrefois…

p. 50

Je ne cherche pas à me souvenir du tableau dans lequel je suis né, mais chaque fois que de la cuisine je regarde toute cette vie lente se répandre autour des bâtiments, je suis de retour chez moi, en moi, enclos dans un cercle qui s’estompe avec le jour qui meurt.

p. 110

Chaque jour est maintenant une aventure, la grande aventure du temps qu’il faut faire passer du matin jusqu’au soir, d’une rive à l’autre, comme on le ferait d’une barque qui risque de chavirer ou de dériver selon qu’elle transporte trop de passé ou pas assez.

p. 165