Que sait-on d’Albert Laberge aujourd’hui ? Bien peu de choses, en vérité. Ceux qui en ont entendu parler au cégep ou à l’université se souviennent que cet écrivain québécois du début du XXe siècle est l’auteur de La Scouine, une œuvre sombre et pessimiste décrivant les misères de la vie à la campagne, et que ce texte, qualifié plus tard de roman de l’anti-terroir, lui a valu d’être condamné publiquement par les autorités ecclésiastiques de son temps.

En tout cas, voilà à peu près ce que je savais lorsque, il y a cinq ans, j’ai lu La Scouine pour la première fois. Ce que j’ignorais, c’est que venait de s’enclencher un irrésistible mouvement qui me conduirait d’abord à réécrire le roman, puis à poursuivre au doctorat mes recherches sur cet écrivain fascinant, auteur non pas d’un seul livre, mais de quinze, dont le dernier, Lamento, sans doute trop sulfureux pour qu’il ose le publier de son vivant, dort encore dans les archives du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa.

Écrire entre les lignes

Je n’avais pas terminé ma lecture de La Scouine que l’idée d’en faire un remake s’était déjà imposée à mon esprit. Pourquoi ? C’est difficile à dire. Bien sûr, j’aimais le texte de Laberge (on ne réécrit pas une œuvre que l’on déteste) ; bien sûr, certains aspects de son écriture m’agaçaient (on ne réécrit pas une œuvre que l’on juge pleinement satisfaisante) ; mais il y avait plus. Je sentais confusément que l’auteur n’avait pas tout dit de ses personnages. D’une certaine façon, j’avais l’impression que le silence pesant qui règne sur le quotidien de la famille Deschamps étendait son emprise bien au-delà des frontières de la fiction, que les non-dits du texte, que les silences de Laberge, étaient à la fois plus denses et plus riches de sens que les mots eux-mêmes. Lisant entre les lignes du roman, je croyais deviner des tensions, des désirs, des élans qui, s’ils étaient nommés, exposés au grand jour, expliqueraient mieux que ne le faisaient les caractères imprimés sur le papier les choix et les actions de Paulima, dite la Scouine, de ses frères Charlot, Raclor et Tifa, de sa sœur Caroline, de son père Urgèle, de sa mère Mâço et des êtres qui gravitent autour de cette famille de cultivateurs enchaînée au malheur.

C’est dans cette perspective que, quelques années plus tard, je me suis attaqué à la réécriture de La Scouine. Ne sachant à peu près rien du livre et de son auteur, je me suis laissé porter par ce mouvement qui me conduisait non pas à ajouter des éléments de mon cru à l’histoire (du moins, ce n’est pas l’impression que j’avais), mais à exhumer ce que je sentais déjà là, sous la surface du texte, ne demandant qu’un mot pour apparaître, une phrase pour croître, un paragraphe pour se déployer. Ce faisant, je me raccrochais aux passages du roman qui exprimaient déjà cette sensualité brute, ce rapport pulsionnel, instinctif, à la nature et aux sens qui me semblait faire le pont entre l’intériorité des personnages, à peine effleurée par Laberge, et leurs agissements, dépeints quant à eux avec la lucidité crue d’un observateur distant. Charlot s’abandonnant au sommeil dans le silence enveloppant du grenier, le visage enfoui dans une peau de bête ; la Scouine savourant les sensations que lui procurent les langues des veaux sur sa peau ; un engagé ne pouvant résister à la tentation de se masturber sous le soleil torride d’une chaude journée d’été… ces scènes se retrouvent toutes dans mon roman, où elles prennent en quelque sorte une dimension exemplaire : ce sont elles qui donnent le ton à ma version de La Scouine, servent de modèle à mon écriture, de point de départ à mes ajouts et à mes interventions.

Roman de la misère et du non-dit, La Scouine d’Albert Laberge était devenu, sous ma plume, celui des pulsions inavouées et des désirs enfouis. En choisissant cette voie, avais-je trahi l’esprit de mon prédécesseur, ou étais-je parvenu au contraire à saisir le mouvement intime de son œuvre, son élan secret ? Cette question, je me la suis bien sûr posée lorsque j’ai décidé d’approfondir ma connaissance de l’écrivain dans le cadre d’un projet de doctorat.

Albert Laberge et « la lancinante obsession de la chair »

On peut imaginer mon enthousiasme lorsque j’ai constaté que mon intuition ne m’avait pas trompé et que le désir charnel constituait bel et bien un des thèmes centraux de son œuvre. Des pulsions animales décrites dans La Scouine aux extases sensuelles de l’auteur vieillissant évoquées dans les textes autobiographiques des Hymnes à la terreen passant par l’érotisme singulier de bon nombre de ses nouvelles (jesonge à ces vieux « dont le cerveau enfiévré est constamment hanté, obsédé par l’image d’un sexe1 » ; à ce jeune homme de 22 ans éprouvant un désir fou, incontrôlable, pour une vieille femme aux cheveux blancs2 ; je pense encore à ce récit dans lequel le narrateur, après avoir cueilli un bouquet d’une curieuse variété d’orchidées, des fleurs étranges, en forme de sexes féminins, devient si obsédé par l’image de « ces organes vierges dont l’odeur empli[t] la chambre » qu’il en vient à « dédaign[er] la chair réelle de sa compagne3 »),le désir, sous ses formes les plus diverses et, parfois, les plus déroutantes, trouve toujours son chemin dans les livres de l’écrivain.

Cet érotisme, toutefois, ne s’exprime jamais aussi ouvertement que dans Lamento, roman à la rédaction duquel Laberge a consacré près de la moitié de sa vie et qu’il ne s’est jamais décidé à publier, bien qu’il en ait maintes et maintes fois annoncé la parution. Inspiré d’un pan resté longtemps secret de la vie de l’écrivain, ce texte s’intéresse en effet à l’existence d’une femme racontée sous l’angle du désir et de la sexualité. De la « ruée des mâles vers son sexe » aux élans qu’elle-même ressent, des agressions et du harcèlement qu’elle subit aux rapports intimes auxquels elle consent librement, les fragments épars du manuscrit font la part belle au jeu de la convoitise et de la répulsion, à « la lancinante obsession de la chair4 », pour reprendre une expression de Laberge, au désir impérieux, effréné, obsessif qui, tel un torrent, prend soudainement possession du corps et de l’esprit. Scènes d’onanisme et de copulation, fantasmes, rêveries, désir incestueux, attirance pour des hommes ou des femmes, imaginaire lubrique chargé d’éléments religieux : l’érotisme de Laberge s’exprime dans ces pages avec une liberté rarement observée chez les écrivains de son temps.

Que sait-on d’Albert Laberge aujourd’hui ? Bien peu de choses, effectivement. De la place du désir dans son œuvre, en tout cas, on n’a à peu près rien dit depuis le jour où, en 1909, l’archevêque Paul Bruchési s’est laissé aller à qualifier un chapitre de La Scouine « d’ignoble pornographie ». L’heure, évidemment, n’est plus à la condamnation, mais à la redécouverte. Tout ce que je souhaite, c’est que mon roman et mes recherches puissent contribuer à cette redécouverte.

* ©Nuit blanche 2018 – photo par Sophie-Gagnon Bergeron

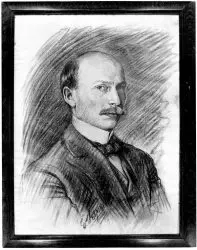

** Portrait d’Albert Laberge, par Émile Vézina, peintre et caricaturiste, vers 1920. Fusain avec cadre, 60 x 44,5 cm. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Albert-Laberge (P6), M6-0.

*** Albert Laberge, écrivain et journaliste, vers 1930. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Albert-Laberge (P6), Ph6-1.

1. Albert Laberge,Le dernier souper, édition privée, Montréal, 1953, p. 61.

2. Albert Laberge, Visages de la vie et de la mort, édition privée, Montréal, 1936, p. 111.

3. Albert Laberge, Scènes de chaque jour, édition privée, Montréal, 1942, p. 262.

4. Albert Laberge, « “Lamento” : tableaux amovibles : vie amoureuse et sexuelle d’Aline », dans Lamento, Centre de recherche en civilisation canadienne-française, Université d’Ottawa, Fonds Albert Laberge, mss. P6/5/1.

EXTRAITS CROISÉS

De son grand couteau pointu à manche de bois noir, Urgèle Deschamps, assis au haut bout de la table, traça rapidement une croix sur la miche que sa femme Mâço venait de sortir de la huche. Ayant ainsi marqué du signe de la rédemption le pain du souper, l’homme se mit à le couper par morceaux qu’il empilait devant lui. Son pouce laissait sur chaque tranche une large tache noire. C’était là un aliment massif, lourd comme du sable, au goût sur et amer. Lorsqu’il eut fini sa besogne, Deschamps ramassa soigneusement dans le creux de sa main, les miettes à côté de son assiette et les avala d’un coup de langue. Pour se désaltérer, il prit une terrine de lait posée là tout près, et se mit à boire à longs traits, en faisant entendre, de la gorge, un sonore glouglou. Après avoir remis le vaisseau à sa place, il s’essuya les lèvres du revers de sa main sale et calleuse. Une chandelle posée dans une soucoupe de faïence ébréchée, mettait un rayonnement à sa figure barbue et fruste de travailleur des champs. L’autre bout de la table était à peine éclairé, et le reste de la chambre disparaissait dans une ombre vague.

Albert Laberge, La Scouine, Quinze, coll. « 10/10 », 1981, p. 9.

De son grand couteau à manche de bois noir, Urgèle Deschamps trace une croix sur la miche que sa femme Mâço vient de sortir de la huche. Ayant ainsi marqué du signe de la rédemption le pain du souper, un pain sur et amer, lourd comme du sable, l’homme entreprend de le couper en tranches épaisses qu’il empile soigneusement devant lui.

Une flamme émergeant à peine d’une flaque de cire fondue jette une lueur vacillante sur son visage fruste de rude travailleur des champs, buriné par les durs labeurs et les privations. Ce reste de chandelle planté au milieu d’une soucoupe de faïence ébréchée constitue la seule source d’éclairage de la pièce, autrement plongée dans la pénombre.

Gabriel Marcoux-Chabot, La Scouine, La Peuplade, 2018, p. 9.

À la sortie de l’école, une dizaine d’enfants le suivirent. Toujours curieuse, la Scouine se trouvait du nombre.

Aussitôt qu’ils eurent pénétré dans le bâtiment, François ferma brusquement la porte. Alors, aux hurlements enthousiastes du groupe, tous les garçons se tournant vers la Scouine, l’arrosèrent copieusement comme s’ils eussent été à leurs concours à la boutique de forge du père Dupras.

La Scouine suffoquait de honte et de colère. Toute trempée, ruisselante, comme si elle eut essuyée [sic] une averse, elle s’échappa en larmes, et s’éloigna poursuivie par les quolibets et les rires des garçons enfin vengés.

Albert Laberge, La Scouine, p. 22.

Recroquevillée au sol, cherchant tant bien que mal à protéger son visage de ses mains, Paulima se tortille en vain : impossible pour elle d’échapper à ce déluge répugnant. Ce n’est que lorsque l’averse prend fin et qu’elle sent la chaleur écœurante du liquide imbiber ses vêtements, se répandre sur sa peau, qu’elle s’immobilise enfin, les épaules secouées de sanglots.

Des vapeurs émanent du corps de Paulima, s’élèvent en volutes diaphanes parmi les rais de lumière que laissent filtrer les planches disjointes de la cabane abandonnée. Dans le silence suivant la tourmente, la voix étrangement enrouée de François Potvin se fait entendre :

– T’es tout trempe, la Scouine. Enlève don ton linge, on va l’faire sécher…

Gabriel Marcoux-Chabot, La Scouine, p. 22.

Lorsque les travaux de la charpente furent terminés, ce fut Charlot qui alla poser le bouquet sur le faîte de la bâtisse. Comme il gravissait avec son rameau de sapin tout enguirlandé de rubans multicolores les degrés de l’échelle conduisant au sommet de la couverture, il se sentait tout gai, tout joyeux. Sa maison serait bientôt construite.

Rendu en haut, il poussa un enthousiaste hourra en agitant triomphalement la branche verte. Il la cloua ensuite après l’un des chevrons pendant que Deschamps, Mâço et les charpentiers le regardaient d’en bas.

Au moment de redescendre, Charlot manqua maladroitement un échelon et, et sous les regards terrifiés de ses parents et des ouvriers, roula en bas du toit et alla s’écraser sur le sol.

On le releva sans connaissance.

Le médecin qu’on alla quérir au village constata que Charlot avait trois côtes, une jambe et un bras de brisés.

Charlot passa soixante jours au lit. Lorsqu’il se remit debout et put enfin marcher, ce ne fut qu’en boîtant [sic].

Il resta infirme.

Dans sa famille, ses frères le surnommèrent le Cassé.

Albert Laberge, La Scouine, p. 65.

Empêtré dans les replis de ses silences et de ses non-dits, il s’est contenté de faire ce que l’on attendait de lui, de jouer le rôle qu’on lui avait assigné. Mais, maintenant que sa maison est achevée, maintenant qu’il ne lui reste plus qu’à l’habiter et à la peupler d’enfants nés de son sang, Charlot sent peser sur lui le destin que d’autres ont tracé à sa place.

Devant ses yeux, le canal déploie ses eaux grises et lentes comme un cortège funèbre. Sur la rive opposée, des chevaux maigres au dos en forme de dôme s’arc-boutent sur de lourdes barges qu’ils tirent péniblement. De vastes plaies fleurissent sur leurs épaules alors que des hommes à sinistre figure leur fouettent les pattes en proférant des litanies de jurons.

Charlot inspire profondément. Ses jambes sont lourdes, tout à coup, ses bras, ankylosés. Combien de temps encore lui faudra-t-il vivre à côté de lui-même, traînant comme un poids mort ce corps perclus de désirs inassouvis ? Serrant les dents, il reprend néanmoins son ascension et, sous un tonnerre d’applaudissements, cloue la branche chargée de rubans à l’un des chevrons.

Mâço rayonne. Urgèle, les bras croisés, contemple avec fierté le symbole d’une réussite qu’il n’osait plus espérer. Tifa soupire d’aise et Caroline se masse le ventre en souriant. Tout à coup, la Scouine pousse un cri strident. Charlot a-t-il raté un échelon ? Sous les regards horrifiés de ses parents, le voici qui bascule dans le vide et s’écrase lourdement.

Gabriel Marcoux-Chabot, La Scouine, p. 86.