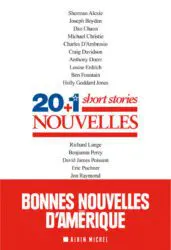

Lire l’âme nord-américaine en utilisant comme décrypteur la production moderne de nouvelles, tel semble l’objectif de ce bouquin : 21 auteurs étatsuniens ou canadiens sont mis à contribution et fournissent une pièce à cet ambitieux casse-tête. Bien présomptueux celui qui jugera l’exercice réussi ou raté.

Un petit genre ?

En 1997, l’éditeur de nouvelles Gilles Pellerin (L’instant même) s’interrogeait avec tact et prudence sur le sens et l’attrait de ce type de littérature. « Nous aurions un petit genre », disait-il sur un ton trompeusement tiède d’humilité. Dans 20+1 nouvelles, Short Stories1, le préfacier Francis Geffard y va à son tour d’affirmations aussi négociables : d’une part, la France ne goûterait que médiocrement ce genre littéraire : « Difficile de savoir réellement pourquoi mais en France, les nouvelles ont tendance à avoir mauvaise réputation ». D’autre part, se rassure-t-il, « la nouvelle est loin d’être un genre mineur, et sa lecture peut être tout aussi gratifiante que celle d’une grande fresque romanesque ».

Compliquons un peu les choses. Plusieurs sommités littéraires ont rédigé des centaines de nouvelles sans parvenir à ce que leur renom y gagne. C’est le cas de Pirandello : son théâtre lui vaut l’estime générale, tandis que ses innombrables nouvelles sont étonnamment ignorées. Même phénomène chez Tchékhov : ses pièces sont jouées sur toutes les scènes du monde (La cerisaie, Oncle Vania, La mouette, Les trois sœurs…), alors que ses nouvelles sont constamment sous-estimées. Des trois tomes que lui consacre « La Pléiade », à peine la moitié du premier suffit pour son théâtre, alors que ses nouvelles, qualifiées frileusement de récits, occupent tout le reste de l’espace. Comme si la nouvelle, française, russe ou italienne, demeurait la Cendrillon négligée de la famille littéraire et contribuait peu au prestige d’un auteur.

D’où l’intérêt du défi que propose Albin Michel depuis vingt ans avec sa collection « Terres d’Amérique », qui comprend déjà presque cinquante recueils : accueillir en priorité l’ample témoignage de la nouvelle nord-américaine, sans pour autant ostraciser le roman de la même origine. Les nouvelles dominent nettement, mais le roman se taille quelques têtes de pont, sans doute au cas où… Même si certains choix déconcertent, on ne contestera ni la constance ni la méticulosité de l’attention portée par l’éditeur à la littérature de l’Amérique du Nord.

Ces textes-ci, affirme le préfacier, « nous parlent des hommes et des femmes, des familles, d’amour et de haine, de colère et de sentiments plus complexes, de tout ce qui fait la matière brute de nos existences, que la littérature élève au rang d’art pour notre grand plaisir ». Promesse tenue.

Le texte qui suit fait état des 21 nouvelles regroupées dans ce florilège ; celui qui survole une dizaine d’ouvrages – nouvelles et romans – parus au fil des ans dans la collection « Terres d’Amérique » est offert dans le site Web de Nuit blanche sous « Terres d’Amérique, À l’écoute d’une autre voix ».

Clichés et réalités

L’Amérindien est une constante dans l’image que se fait l’Europe de la culture des États-Unis. Il a beau porter durablement divers stigmates, il conteste l’homogénéisation : il est en osmose avec la nature, mais souvent démuni face aux soubresauts urbains ; jusque dans la misère, il demeure fier et taciturne ; malgré le rouleau compresseur du toc et de l’éphémère, il est présumé pétri d’une sagesse indéracinable. Du Dernier des Mohicans aux Autochtones enfantés par la nouvelle d’aujourd’hui, clichés et réalités coexistent.

Sherman Alexie (« Un homme bien ») donne la parole à cet Indien à la fois compact et incertain. La question Qu’est-ce qu’un Indien ? revient comme un refrain et fait lever chaque fois une autre hypothèse. « Est-ce un enfant qui peut entrer tranquillement sans s’être annoncé dans dix-sept maisons différentes ? » « Est-ce un garçon capable de ‘chanter le corps électrique’ ou une femme ‘ne pouvant s’arrêter devant la Mort ?’ » « Est-ce le protagoniste d’un miracle ou le témoin qui se rappelle le miracle ? » « Est-ce un fils capable de se tenir sur le pas d’une porte pour regarder son père dormir ? » « Est-ce un fils qui amène son père à l’école comme objet de discussion ? » « Est-ce un homme qui brandit un harpon ? » « Est-ce un fils qui a toujours su où son père rangeait ses affaires, empilées comme à l’armée ? » « Est-ce un homme capable de porter dix tasses à la fois, accrochées par l’anse aux cinq doigts de ses deux mains ? » « Est-ce un homme qui peut partager son fils et sa femme ? » Jumelage de certitude et de quête d’identité.

Joseph Boyden (« Langue peinte ») présente un autre Indien : velléitaire, humilié par sa mendicité, il assiste sans réaction à un meurtre répugnant. « Quand ils passèrent, le petit garçon se boucha le nez. »

Elle-même porteuse de sang indien, Louise Erdrich (« Le plongeon du guerrier indien ») rétablit l’ambivalence : entre Marie et les enfants, d’un côté, et Lulu de l’autre, il faudra choisir, mais peut-être le monde extérieur faussera-t-il le verdict. « Oh, j’argumentai. Je fis tout mon possible. Mais l’argent du gouvernement se balançait devant leur nez. À la fin, dans mon rôle de président, on me présenta une lettre tapée à la machine qu’il me faudrait signer, donnant officiellement acte que Lulu était expulsée. » Dignité et dépendance s’affrontent.

Si la ville n’est pas absente de ce recueil de nouvelles, elle fait pâle figure par comparaison avec l’espace, l’immensité, les distances, tous éléments reliés à une image de l’Indien peut-être menacée d’anachronisme.

Chutes plutôt rares

Le lecteur constatera qu’une majorité de ces nouvelles secouent le joug de la chute traditionnelle : elles racontent une tranche de vie sans privilégier un pic dramatique. Il peut surgir, sans plus. Ainsi, Dan Chaon (« Parmi les disparus ») traite comme un unique phénomène le sort d’une famille mystérieusement noyée dans sa voiture et son regret personnel de n’avoir jamais su pénétrer les pensées de sa mère. « Je sais que le coucher de soleil embrasait le lac. Je sais qu’elle s’était retournée pour me regarder. Je sais qu’elle pensait quelque chose. »

Dans « Rebut », Michael Christie met en scène un grand-père qui, apprenant que son petit-fils vagabonde et fréquente les soupes populaires, s’ingénie à lui servir discrètement de providence. Une maladresse du grand-père permettra au petit-fils d’inverser les rôles. Il ne reconnaît pas son aïeul, mais il l’entoure d’une sollicitude assez méprisante : « Vous avez faim ? Vous avez une mine affreuse de toute façon, vous les poivrots ». Sans drame, la vie, moqueuse, va son chemin.

« Sous la bannière étoilée » de Benjamin Percy montre que le service militaire lui-même peut devenir un banal gagne-pain. « Nos pères – celui de Gordon et le mien – étaient comme les autres pères de Tumalo. Tous, ou presque, s’étaient engagés comme soldats à temps partiel, des réservistes payés à la journée d’entraînement » ; « On ne comprenait pas tout à fait la raison pour laquelle nos pères se battaient. Seulement qu’ils devaient le faire. La nécessité de la chose faisait que son bien-fondé n’entrait pas en ligne de compte ». Quand la vie elle-même perd son sens, pourquoi la nouvelle devrait-elle offrir l’artifice d’une chute spectaculaire ?

Même accent sur le quotidien chez Craig Davidson (« Un goût de rouille et d’os »). Pour sauver son ami de la noyade, le héros brise la glace de son poing de boxeur ; il se disloque tous les os de la main. Résultat douteux, puisque le coma enveloppera le rescapé. À 37 ans, le sauveteur boxe toujours, sans espoir de victoire et en demandant à sa main ce qu’elle ne peut donner. « Une fois que vous avez atteint une certaine expérience, vous ne vous battez plus sans raison. » Comme le coma dure, le motif est permanent : pour défrayer le coût de l’hôpital, le boxeur affronte douleur et défaite autant de fois qu’il le faut. La nouvelle s’achève sur une continuité implacable, mais sans chute.

Et la magie, la violence, les armes…

Malgré ces parentés créées par la présence de l’Autochtone ou l’absence fréquente de conclusions inattendues, la variété règne. « La femme du chasseur » d’Anthony Doerr glisse de la tuerie des bêtes à la tendresse : « Il voulait lui dire que même si les loups étaient partis, et cela peut-être de toute éternité, ils étaient toujours dans ses rêves. Qu’ils puissent courir là, sauvages et sans entraves, était sans doute suffisant. Elle comprendrait. Elle avait compris avant lui ». « Pièces détachées » d’Holly Goddard Jones dépasse en brutalité le Titus Andronicus de Shakespeare, mais peut-être est-ce à cause de Dieu : « Réduire Dieu à ses mains, à des pièces détachées – de grandes mains masculines, qui pouvaient cogner, faire mal, sur un coup de tête ». Richard Lange (« Bank of America ») traite le vol à main armée comme un loisir à temps perdu et il s’en trouve dûment récompensé. Dans ses « Souvenirs d’enfance sur la conquête de l’Ouest », Karen Russell donne au père du clan la tête du Minotaure et parvient, comme lui, à imaginer, face au désert qui poudroie, le trèfle qui poussera à foison…

Malgré telle ou telle sélection moins séduisante, la moyenne de ces 21 nouvelles nord-américaines mérite l’attention. L’ensemble érige dans l’imaginaire le profil d’un pays écartelé en mille coutumes, dont les violences injustifiables coexistent avec les dévouements touchants et héroïques, qui subit les traditions comme il obéit aux. audaces naissantes, qui hésite entre la haine de l’Autre et la main tendue à tout humain. Et tout cela est lisible, accessible, reflet de valeurs qui règnent sans plaider.

1. Collectif, 20+1 nouvelles, Short Stories, trad. de l’américain par douze traducteurs, Albin Michel, Paris, 2016, 647 p. ; 29,95 $.

EXTRAITS

Langue peinte se mit à décrire lentement l’intérieur d’un cercle. Le sang-froid du guerrier l’envahit tout d’un coup ; leurs yeux ne le quittaient pas, surveillaient chacun de ses gestes. Chaque fois que Langue peinte arrivait devant l’un des garçons, il plongeait le regard dans ses yeux jusqu’à y voir monter l’araignée-loup de la peur.

Joseph Boyden, « Langue peinte », p. 65.

Kype se demanda si la nouvelle vie qui l’attendait après l’homologation du testament ressemblerait à ça, s’il vivrait entouré d’inconnus. Il allait hériter d’une fortune, mais ne se sentirait jamais entièrement chez lui – c’était comme une clause annexe dans le testament de son grand-père.

Charles D’Ambrosio, « Le jeu des cendres », p. 147.

Et je vis le temps qui passait, chaque minute s’accumulant dans mon dos avant que je n’en aie extrait la moindre goutte de vie. Il allait si vite, voilà ce que je dis, que j’étais assis immobile au beau milieu.

Louise Erdrich, « Le plongeon du guerrier indien », p. 233.

Nous nous étions mis d’accord, dès notre mariage, sur le fait que ce serait mieux pour moi d’aller consulter un autre médecin en cas de besoin. Encore une décision qui avait peut-être été prise trop rapidement, mais ça nous convenait.

Holly Goddard Jones, « Pièces détachées », p. 304.

Il voulait faire mal à ceux qui lui faisaient mal. Et s’il allait au tapis, ce serait en vendant chèrement sa peau, comme son père l’aurait voulu. Et c’était tout ce qu’on voulait, faire plaisir à nos pères, qu’ils soient fiers, même s’ils nous avaient abandonnés.

Benjamin Percy, « Sous la bannière étoilée », p. 360.

Stephen et moi ne nous étions pas parlé depuis le printemps, mais ce soir-là, tandis que le soleil jetait ses dernières lueurs rougeoyantes sur les dents des Appalaches, j’avais l’impression d’un trop-plein de splendeur. L’hiver serait bientôt là et je désirais entendre la voix de Stephen.

Wells Tower, « Un lien fraternel », p. 513.