Henry Kissinger suscite la controverse. Ce Nobel de la paix mérite, selon plusieurs, le tribunal des crimes de guerre.

Chose certaine, son ascension bafoue les normes. Hésitant à ses débuts en Amérique, nanti d’un accent incurable, sans lien avec une dynastie, Henry Kissinger rapproche pourtant les États-Unis de sa vision du monde. S’il quitta la vie publique déchu de son prestige, ce fut non pas en raison d’erreurs ou de restrictions mentales confinant au mensonge (comme à propos des bombardements du Cambodge), mais à cause du Watergate, dont il ne portait pas la responsabilité. De cette trajectoire, Charles Zorgbibe donne une description d’une grande justesse et d’une honnêteté admirable dans Kissinger1.

Une intégration rapide

Heinz Kissinger naît en 1923 « à Fürth, à quinze kilomètres à l’ouest de Nuremberg ». La même année, Hitler rate un putsch à Munich et aboutit en prison. Dix ans plus tard, Hitler devient chancelier et donne la chasse aux Juifs ; Heinz Kissinger doit quitter l’école. Suivent cinq années de brimades dont la famille Kissinger s’éloigne en gagnant l’Amérique. Zorgbibe résume la période d’adaptation : « Les jeunes réfugiés jalousent la légèreté et l’insouciance de leurs camarades new-yorkais de souche ; ils s’enferment dans le travail scolaire et n’osent s’extraire de leur timidité – une protection contre le monde extérieur ».

Heinz Kissinger naît en 1923 « à Fürth, à quinze kilomètres à l’ouest de Nuremberg ». La même année, Hitler rate un putsch à Munich et aboutit en prison. Dix ans plus tard, Hitler devient chancelier et donne la chasse aux Juifs ; Heinz Kissinger doit quitter l’école. Suivent cinq années de brimades dont la famille Kissinger s’éloigne en gagnant l’Amérique. Zorgbibe résume la période d’adaptation : « Les jeunes réfugiés jalousent la légèreté et l’insouciance de leurs camarades new-yorkais de souche ; ils s’enferment dans le travail scolaire et n’osent s’extraire de leur timidité – une protection contre le monde extérieur ».

Quelques années plus tard, Heinz, devenu Henry, reçoit la citoyenneté américaine. Il a vingt ans et le contexte – 1943 – l’insère dans l’effort de guerre des États-Unis. Un geste du fantassin Kissinger témoigne de l’audace acquise par le jeune homme. Séduit par le discours du responsable de l’instruction politique des recrues, Kissinger lui écrit : « Puis-je vous être utile ? » L’instructeur Kraemer réagit en lui dictant un programme d’études et une échelle de valeurs : « Henry, tu dois toujours te conduire en aristocrate ». Faut-il croire Zorgbibe ? Forcément, car le reste s’ensuit.

L’équilibre comme objectif

À la fin de la guerre, Kissinger est chargé de l’administration militaire de Krefeld, une ville de 200 000 âmes. Il n’a que 22 ans ? Oui, mais Kraemer a parlé. Et Kissinger gère la ville vaincue sans haine ni vengeance ; legs de Kraemer. Puis Kissinger rentre en Amérique et entreprend des études supérieures. À Harvard, bien sûr, car Kraemer y a vu.

L’étudiant Kissinger n’est qu’un autre jeune vétéran en quête de diplômes. Il ignore la vie sociale de l’université, obtient de façon routinière la note maximale, marie une amie d’enfance, écrit les mémoires exigés. Son mémoire de deuxième cycle (388 pages) agace pourtant le jury, car Kissinger ose s’interroger sur le sens de l’histoire. « […] le jeune Kissinger se démasque ; il dévoile sa propre conception de l’existence et du monde, tout en poursuivant le combat philosophique de ces années de guerre froide ». Mais, dit son biographe, « [l]e ‘réaliste’ Kissinger n’est pas encore né ».

Pour qu’il naisse, il devra définir la coexistence moderne des États : « […] l’équilibre des forces au sens strict, qui assure la survie des divers États dans un environnement hostile ; mais aussi l’exercice collectif de la puissance, de la souveraineté ». La méthode de Kissinger consiste, dès ce stade, à utiliser l’histoire, surtout celle de l’Europe du XIXe siècle, comme un laboratoire. Ainsi, Metternich, qui a recherché l’équilibre entre les pays et offert à l’Europe presque un siècle de relative tranquillité, sert de balise à Kissinger. Un emploi en or s’offre alors à Kissinger pour y poursuivre sa réflexion : la direction de Foreign Affairs, organe du Council on Foreign Relations. C’est l’antichambre du pouvoir.

Face aux temps nouveaux

Devenu un « stratège civil », Kissinger persiste, selon Zorgbibe, à rechercher « dans les conflits du passé les leçons à retenir pour l’avenir ». Avec, toutefois, une donnée inédite : l’arme atomique. L’équilibre, c’est désormais celui de la terreur ; Kissinger doit inventer les nouveaux repères. Il y travaille avec d’autant plus de ferveur qu’il bénéficie de contacts déterminants et que ses opinions sont prises en compte par les démocrates comme par les républicains. Quand l’administration Kennedy se met en place, les intellectuels ont la cote en matière de sécurité nationale. Kissinger quitte son poste de Foreign Affairs pour devenir consultant à temps partiel du Conseil de sécurité nationale. La Maison-Blanche lui devient familière, puisqu’il s’y rend une ou deux fois par semaine… Kissinger commet alors un faux pas : il indispose McGeorge Bundy, patron du Conseil de sécurité, et doit démissionner. Loin de battre sa coulpe, Kissinger attaque : « Cette coterie Kennedy, dira-t-il, se caractérisait par sa légèreté, son manque de sérieux. À commencer par John Fitzgerald ! Un charmeur, qui ne mérite pas sa gloire ».

Kissinger a donc choisi son camp et levé sa visière. L’homme a eu le temps de réfléchir, d’écrire, d’échanger ; il a identifié les défis auxquels il lui tarde de se mesurer. Par sa rencontre avec Rockefeller en 1955, il fait un pas de plus vers les ligues majeures. Conseiller spécial du président Eisenhower pour les affaires étrangères, Rockefeller est, de naissance, le genre d’homme que Kraemer a demandé à Kissinger de devenir : un aristocrate. Zorgbibe semble y voir autre chose qu’un atout : « Rockefeller avait les qualités d’un grand Président […], mais une sorte d’élégance et de retenue aristocratique le rendait indécis dans le combat électoral ». Les républicains lui préfèrent Nixon et Kissinger déplore ce « désastre »… jusqu’à ce que ce président mal-aimé lui propose le poste de conseiller à la sécurité nationale !

Kissinger a donc choisi son camp et levé sa visière. L’homme a eu le temps de réfléchir, d’écrire, d’échanger ; il a identifié les défis auxquels il lui tarde de se mesurer. Par sa rencontre avec Rockefeller en 1955, il fait un pas de plus vers les ligues majeures. Conseiller spécial du président Eisenhower pour les affaires étrangères, Rockefeller est, de naissance, le genre d’homme que Kraemer a demandé à Kissinger de devenir : un aristocrate. Zorgbibe semble y voir autre chose qu’un atout : « Rockefeller avait les qualités d’un grand Président […], mais une sorte d’élégance et de retenue aristocratique le rendait indécis dans le combat électoral ». Les républicains lui préfèrent Nixon et Kissinger déplore ce « désastre »… jusqu’à ce que ce président mal-aimé lui propose le poste de conseiller à la sécurité nationale !

À la Maison-Blanche

Dans À la Maison-Blanche et Les années orageuses, Kissinger, en plus de brosser de remarquables portraits des gouvernants qu’il rencontre, explique son travail auprès de Nixon. Même s’ils sont souvent des rivaux, les deux hommes détestent la bureaucratie et définissent la diplomatie américaine en court-circuitant le Secrétariat d’État. Zorgbibe, avec clarté et intelligence, met en exergue l’initiative essentielle du tandem Nixon-Kissinger : l’abandon du dualisme opposant Moscou et Washington et l’édification d’un triumvirat incluant la Chine. Le duo se livre à un jeu explosif en assurant chacun de leurs deux acolytes qu’il peut compter sur Washington plus que l’autre, dans l’espoir que naîtra une surenchère entre Moscou et Beijing pour mériter la faveur des États-Unis. Convaincu que le calcul américain donnera les résultats voulus, le duo Nixon-Kissinger escompte que Moscou et Beijing calmeront leurs satellites…

Dans À la Maison-Blanche et Les années orageuses, Kissinger, en plus de brosser de remarquables portraits des gouvernants qu’il rencontre, explique son travail auprès de Nixon. Même s’ils sont souvent des rivaux, les deux hommes détestent la bureaucratie et définissent la diplomatie américaine en court-circuitant le Secrétariat d’État. Zorgbibe, avec clarté et intelligence, met en exergue l’initiative essentielle du tandem Nixon-Kissinger : l’abandon du dualisme opposant Moscou et Washington et l’édification d’un triumvirat incluant la Chine. Le duo se livre à un jeu explosif en assurant chacun de leurs deux acolytes qu’il peut compter sur Washington plus que l’autre, dans l’espoir que naîtra une surenchère entre Moscou et Beijing pour mériter la faveur des États-Unis. Convaincu que le calcul américain donnera les résultats voulus, le duo Nixon-Kissinger escompte que Moscou et Beijing calmeront leurs satellites…

Ce virage audacieux étonne et séduit l’opinion aux États-Unis comme ailleurs. On connaît pourtant la suite : le Watergate coule Nixon et Kissinger est emporté lui aussi par ce désastre sans culpabilité de sa part. Il se recyclera – profitablement – dans le métier de conseiller politique tous azimuts.

Charles Zorgbibe signe une biographie fouillée, crédible, pénétrante. Il offre une documentation copieuse et gérée avec rigueur, un choix justifié des priorités identifiées, une analyse qui reconnaît à chaque acteur sa contribution particulière sans hargne ni hypertrophie. Ajout primordial, la transparence règne sur l’ensemble. Si Zorgbibe est depuis vingt ans l’ami d’un ministre français dressé contre Kissinger, il le révèle et liquide tout soupçon. S’il a fait partie d’une délégation de spécialistes scrutant un dossier névralgique, le lecteur est mis au courant. L’ondoyante personnalité de Kissinger est correctement cernée.

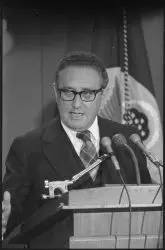

* Photo : Thomas J. O’Halloran/Library of Congress, LC-DIG-ds-01512.

1.Charles Zorgbibe, Kissinger, De Fallois, Paris, 2015, 512 p. ; 39,95 $.

Extraits :

Comprendre l’interlocuteur, son passé, son idéologie, la société, parfois profondément différente, à laquelle il appartient ; évaluer correctement ses besoins et ses possibilités : Kissinger a toujours accordé une grande importance aux aspects psychologiques de la négociation.

p. 334-335

Contraint à une posture défensive, minimaliste, par les développements du Watergate, Kissinger va assister, impuissant, à l’échec de sa Nouvelle Charte. Surtout, lui qui a dénoncé les « malentendus transatlantiques » […] va se retrouver au centre de nouveaux malentendus entre la France, l’Europe et les États-Unis… dont il ne se remet pas, on le sent à l’amertume de ses lignes dans ses Mémoires.

p. 308-309

Dès les premières heures de son installation à la Maison-Blanche, au soir du 22 janvier, Kissinger convainc Nixon d’envoyer un premier signal. Il interrompt la première projection cinématographique privée à laquelle assistait Nixon… Un film très politique, le roman d’un pape venu du froid, Les Souliers de saint Pierre…

p. 152

Le choix de Kissinger : celui d’une séquence de l’histoire de l’Europe – la fin des guerres napoléoniennes, l’élaboration d’un nouvel ordre de paix –, apparaît des plus originaux en 1951 sur le campus de Cambridge. Mais c’est surtout par le choix de la méthode que Kissinger ne peut être comparé à aucun des chercheurs de sa génération.

p. 53

L’administration républicaine avait suscité une telle détestation dans une importante fraction de l’opinion internationale, qu’il devenait possible de glisser d’une époque à l’autre, de brouiller les faits et de faire porter à Nixon et à son conseiller la responsabilité du génocide perpétré par les Khmers rouges !

p. 187