Né en 1907 à Neuvic-Entier en Haute-Vienne, Georges Magnane (1907-1985), de son vrai nom René Catinaud, au terme d’un parcours académique sans faute devient agrégé d’anglais. Dès la fin des années 1930, il publie chez Gallimard des romans où il met en scène tantôt sa jeunesse provinciale, tantôt son expérience de lettré amoureux du sport : ce seront L’épée du roi, La bête à concours, Gerbe baude, Les beaux corps de vingt ans, entre autres.

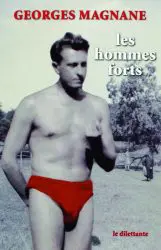

Il s’exerce également comme scénariste et critique de cinéma, mais se fait surtout le traducteur de prestigieux auteurs américains tels Hemingway, Nabokov, Capote, Updike… À partir de 1950, tout en restant fidèle au premier, il se lie à un deuxième éditeur, Albin Michel, chez qui paraîtront plusieurs ouvrages dont le plus caractéristique est Les chers collègues (1963), forgé sur sa connaissance du milieu enseignant, puisqu’il fut professeur de lycée à Paris. Longtemps oublié, sauf peut-être pour ses traductions de l’anglo-américain, Magnane semble connaître aujourd’hui un regain d’intérêt grâce à quelques rééditions récentes, comme celle des Hommes forts (1942), en 2014, au Dilettante, enseigne de qualité, et au travail d’un jeune universitaire de Limoges, Thomas Bauer, cherchant à faire revivre l’œuvre d’un écrivain qui fut à la fois un chantre de son pays, le Limousin cher à Jean Giraudoux, et un habitué des milieux littéraires de la capitale, un praticien des sports les plus physiques et un analyste très sensible des caractères humains. L’abondante production de Magnane ne pouvant être reflétée dans une brève présentation, il semble plus sage de se limiter à évoquer son chef-d’œuvre, La bête à concours, que Gallimard ferait bien de reprendre dans son catalogue.

Ce fort roman met en scène des étudiants en Sorbonne préparant le concours de l’Agrégation, l’un des plus sélectifs de l’université française. Leurs préoccupations sont d’abord académiques – les relations entre professeurs et étudiants sont particulièrement bien rendues – mais aussi sociales, politiques et, naturellement, amoureuses, selon le résumé qu’en faisait Maurice Saillet au moment de sa parution : « Voici d’abord Gourgaud, manuel par nature et rouquin par la grâce de Dieu. Ce large et rustique bonhomme travaille jusqu’à la nausée. Pour lui, l’effort est affaire de muscle patiemment remonté, et l’étude une sorte de digestion perpétuelle. Rien de commun entre ce bœuf de labour et Rastignac à la conquête de Paris. Il accepte le ridicule : il lui suffit d’être vrai. Mais fils de ses œuvres (petit paysan, puis instituteur de campagne), il aspire à gagner son pain à la sueur d’un front un peu plus électif. Gourgaud sera la victime offerte de la bête à concours annoncée dans le titre. À côté de lui, Carassan campe un personnage plus délié. Skieur et rugbyman, il sent que ‘la vraie vie est ailleurs’. Il ronge son frein, voudrait prendre la montagne ou écrire un livre bouleversant. C’est l’enfant du siècle à la vitalité intermittente et qui rêve d’une existence de grand style. Puis voici Françoise, belle et sérieuse, aussi intouchable, semble-t-il que Carassan. Elle se défie précisément de cette sorte de cambrure qui séduit la plupart de ses camarades ; elle hésite à reconnaître en lui un héros de notre temps. Mais l’amour fait bien les choses : ils se rencontrent un jour dans leur fragilité et, du même coup, deviennent clairs l’un à l’autre1 ». Roman psychologique donc, et roman de formation, à la manière gidienne, l’écrivain déclinant Rodo n’étant pas sans rappeler l’Édouard des Faux-monnayeurs. Roman d’initiation à toutes les formes de la vie, exaltantes comme sordides.

Ce fort roman met en scène des étudiants en Sorbonne préparant le concours de l’Agrégation, l’un des plus sélectifs de l’université française. Leurs préoccupations sont d’abord académiques – les relations entre professeurs et étudiants sont particulièrement bien rendues – mais aussi sociales, politiques et, naturellement, amoureuses, selon le résumé qu’en faisait Maurice Saillet au moment de sa parution : « Voici d’abord Gourgaud, manuel par nature et rouquin par la grâce de Dieu. Ce large et rustique bonhomme travaille jusqu’à la nausée. Pour lui, l’effort est affaire de muscle patiemment remonté, et l’étude une sorte de digestion perpétuelle. Rien de commun entre ce bœuf de labour et Rastignac à la conquête de Paris. Il accepte le ridicule : il lui suffit d’être vrai. Mais fils de ses œuvres (petit paysan, puis instituteur de campagne), il aspire à gagner son pain à la sueur d’un front un peu plus électif. Gourgaud sera la victime offerte de la bête à concours annoncée dans le titre. À côté de lui, Carassan campe un personnage plus délié. Skieur et rugbyman, il sent que ‘la vraie vie est ailleurs’. Il ronge son frein, voudrait prendre la montagne ou écrire un livre bouleversant. C’est l’enfant du siècle à la vitalité intermittente et qui rêve d’une existence de grand style. Puis voici Françoise, belle et sérieuse, aussi intouchable, semble-t-il que Carassan. Elle se défie précisément de cette sorte de cambrure qui séduit la plupart de ses camarades ; elle hésite à reconnaître en lui un héros de notre temps. Mais l’amour fait bien les choses : ils se rencontrent un jour dans leur fragilité et, du même coup, deviennent clairs l’un à l’autre1 ». Roman psychologique donc, et roman de formation, à la manière gidienne, l’écrivain déclinant Rodo n’étant pas sans rappeler l’Édouard des Faux-monnayeurs. Roman d’initiation à toutes les formes de la vie, exaltantes comme sordides.

Le Goncourt 1941

Paru dans La NRF de Drieu la Rochelle, de février à juillet 1941, La bête à concours sortit en librairie à l’automne et fut rapidement en lice pour l’obtention des prix de la rentrée, dont le Goncourt ; il avait demandé à son auteur quatre ans de gestation, d’août 1936 à août 1940, comme indiqué à l’excipit de l’opus. Il faut rappeler rapidement que cette deuxième année de l’Occupation avait vu le jury de la place Gaillon se réduire à la portion congrue, plusieurs de ses membres étant « absents de Paris » : le choix d’Henri Pourrat comme lauréat, pour Vent de mars, sur ordre de Vichy, est désormais bien documenté dans l’histoire de la littérature, mais on sait peut-être moins que, parmi les espoirs, Magnane avait eu de sérieux concurrents comme Raymond Guérin (1905-1955) et Paul Gadenne (1907-1956), dont les noms méritent, mieux que d’autres plus éphémères, d’être distingués en cette période. Si le récit de Guérin, Quand vient la fin, avait beaucoup frappé la critique par son caractère crument naturaliste, s’agissant des ravages d’un cancer, Siloé de Gadenne avait séduit par son ouverture à la « vraie vie2 » au cœur d’un cirque alpin, fresque tôt rapprochée de La montagne magique de Thomas Mann, à raison pour le caractère socialement initiatique, à tort pour la découverte réelle de la nature. Et c’est à ce croisement que le malentendu a pu se faire dans la réception conjointe de La bête à concours et de Siloé, deux romans lus, dans le contexte politique ambiant, comme dénonçant la pourriture intellectuelle, sous les tristes plafonds de la Sorbonne, et exaltant les vertus du grand air, à la campagne ou sur les sommets. Le cas est intéressant dans la mesure où la posture d’un artiste, moins pour Gadenne, davantage pour Magnane, infléchit la perception de son imaginaire à travers la presse – comptes rendus, entretiens, photographies – et finit par gommer la qualité même de l’écriture.

Paru dans La NRF de Drieu la Rochelle, de février à juillet 1941, La bête à concours sortit en librairie à l’automne et fut rapidement en lice pour l’obtention des prix de la rentrée, dont le Goncourt ; il avait demandé à son auteur quatre ans de gestation, d’août 1936 à août 1940, comme indiqué à l’excipit de l’opus. Il faut rappeler rapidement que cette deuxième année de l’Occupation avait vu le jury de la place Gaillon se réduire à la portion congrue, plusieurs de ses membres étant « absents de Paris » : le choix d’Henri Pourrat comme lauréat, pour Vent de mars, sur ordre de Vichy, est désormais bien documenté dans l’histoire de la littérature, mais on sait peut-être moins que, parmi les espoirs, Magnane avait eu de sérieux concurrents comme Raymond Guérin (1905-1955) et Paul Gadenne (1907-1956), dont les noms méritent, mieux que d’autres plus éphémères, d’être distingués en cette période. Si le récit de Guérin, Quand vient la fin, avait beaucoup frappé la critique par son caractère crument naturaliste, s’agissant des ravages d’un cancer, Siloé de Gadenne avait séduit par son ouverture à la « vraie vie2 » au cœur d’un cirque alpin, fresque tôt rapprochée de La montagne magique de Thomas Mann, à raison pour le caractère socialement initiatique, à tort pour la découverte réelle de la nature. Et c’est à ce croisement que le malentendu a pu se faire dans la réception conjointe de La bête à concours et de Siloé, deux romans lus, dans le contexte politique ambiant, comme dénonçant la pourriture intellectuelle, sous les tristes plafonds de la Sorbonne, et exaltant les vertus du grand air, à la campagne ou sur les sommets. Le cas est intéressant dans la mesure où la posture d’un artiste, moins pour Gadenne, davantage pour Magnane, infléchit la perception de son imaginaire à travers la presse – comptes rendus, entretiens, photographies – et finit par gommer la qualité même de l’écriture.

Un roman du Quartier latin

Le roman a suscité des réactions très contrastées concernant la description du quadrilatère délimité, horizontalement, par la rue Cujas et la rue des Écoles, verticalement, par la rue Saint-Jacques et le boulevard Saint-Michel, les plus sévères des critiques considérant que Magnane aurait forcé la charge dans le dénigrement de la vie universitaire, par une représentation aussi stéréotypée que nostalgique d’un temps perdu à jamais. C’est à ce point que se dresse la pierre d’achoppement, et que la lecture de La bête a pu porter à une interprétation idéologique dans le contexte vichyssois de sa parution ; plusieurs commentateurs ont voulu, en effet, considérer le propos romanesque de Magnane comme un pamphlet contre l’intellectualisme, responsable – entre autres, pour les ténors de l’État français – de la défaite. L’ambiguïté n’est d’ailleurs pas levée dans l’entretien accordé en novembre 1941 par l’auteur à Pierre Lhoste pour La Gerbe, dont on ne rappellera pas l’orientation fasciste : « J’ai voulu montrer, dans mon livre, un certain Quartier latin. C’est le mien, mon quartier. Des critiques prétendent que je me suis mis directement en scène dans La bête à concours. C’est faux. Ces étudiants ne me ressemblent pas. D’abord, ma vie était plutôt agréable, au Quartier. Je passai mes concours très jeune et sans difficulté. À peine si je dus ralentir mon entraînement sportif. C’est par contraste surtout que tant d’existences m’apparaissaient truquées et tant d’esprits irrémédiablement faussés ». De tels propos ne sont pas sans créer un malaise chez le lecteur d’aujourd’hui connaissant tout ce que l’exaltation de la puissance physique opposée au goût pour les choses de l’esprit a pu entraîner de drames personnels et collectifs : les jeunesses mussoliniennes, puis hitlériennes autant que staliniennes, la statuaire monumentale des régimes dictatoriaux n’ont eu pour but que d’écraser le « génie » culturel, toujours poussé vers l’ouest, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada… Il ne convient pas, cependant, de juger trop vite l’attitude d’un écrivain comme le jeune Magnane – qui n’était pas Montherlant –, plus passionné de sport que de politique, lui-même intellectuel mais non réduit à la cérébralité. Le thème était déjà présent dans Portonéro, où Cégore affirme : « On se sent plus intelligent, à Paris. Moi comme les autres. Mais on peut toujours se demander si cette intelligence ne tourne pas dans le vide ». Il aurait certes été préférable que l’auteur des Hommes forts se fût abstenu de donner de la corde à la presse collaborationniste, et que son attitude eût été à l’image d’un Jean Prévost3, mais l’amalgame ne peut pourtant pas être fait avec ceux qui avaient franchement choisi le parti de l’occupant. Et, afin de mieux apprécier le gauchissement apporté à l’angle de vue, on relèvera cette note de Gadenne : « S. m’apporte la traduction de l’article de Das Reich au cours duquel mon livre est nommé. Il y est dit que les intellectuels sont responsables de la défaite française. C’est à l’appui de cette idée qu’on cite mon livre, avec celui de Magnane : ces deux livres dénonçant d’après l’auteur le vice dont la France a été victime4 ». Or, il n’était nullement dans le propos de Siloé de dénigrer la vie de l’esprit, bien au contraire, Gadenne, agrégé de lettres classiques comme Magnane l’était d’anglais, ayant toujours entretenu un rapport très étroit avec les textes les plus ardus sur les plans philosophique et théologique. Mais, évidemment, la période ne pouvait qu’inciter à une lecture partisane des œuvres.

Le roman a suscité des réactions très contrastées concernant la description du quadrilatère délimité, horizontalement, par la rue Cujas et la rue des Écoles, verticalement, par la rue Saint-Jacques et le boulevard Saint-Michel, les plus sévères des critiques considérant que Magnane aurait forcé la charge dans le dénigrement de la vie universitaire, par une représentation aussi stéréotypée que nostalgique d’un temps perdu à jamais. C’est à ce point que se dresse la pierre d’achoppement, et que la lecture de La bête a pu porter à une interprétation idéologique dans le contexte vichyssois de sa parution ; plusieurs commentateurs ont voulu, en effet, considérer le propos romanesque de Magnane comme un pamphlet contre l’intellectualisme, responsable – entre autres, pour les ténors de l’État français – de la défaite. L’ambiguïté n’est d’ailleurs pas levée dans l’entretien accordé en novembre 1941 par l’auteur à Pierre Lhoste pour La Gerbe, dont on ne rappellera pas l’orientation fasciste : « J’ai voulu montrer, dans mon livre, un certain Quartier latin. C’est le mien, mon quartier. Des critiques prétendent que je me suis mis directement en scène dans La bête à concours. C’est faux. Ces étudiants ne me ressemblent pas. D’abord, ma vie était plutôt agréable, au Quartier. Je passai mes concours très jeune et sans difficulté. À peine si je dus ralentir mon entraînement sportif. C’est par contraste surtout que tant d’existences m’apparaissaient truquées et tant d’esprits irrémédiablement faussés ». De tels propos ne sont pas sans créer un malaise chez le lecteur d’aujourd’hui connaissant tout ce que l’exaltation de la puissance physique opposée au goût pour les choses de l’esprit a pu entraîner de drames personnels et collectifs : les jeunesses mussoliniennes, puis hitlériennes autant que staliniennes, la statuaire monumentale des régimes dictatoriaux n’ont eu pour but que d’écraser le « génie » culturel, toujours poussé vers l’ouest, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada… Il ne convient pas, cependant, de juger trop vite l’attitude d’un écrivain comme le jeune Magnane – qui n’était pas Montherlant –, plus passionné de sport que de politique, lui-même intellectuel mais non réduit à la cérébralité. Le thème était déjà présent dans Portonéro, où Cégore affirme : « On se sent plus intelligent, à Paris. Moi comme les autres. Mais on peut toujours se demander si cette intelligence ne tourne pas dans le vide ». Il aurait certes été préférable que l’auteur des Hommes forts se fût abstenu de donner de la corde à la presse collaborationniste, et que son attitude eût été à l’image d’un Jean Prévost3, mais l’amalgame ne peut pourtant pas être fait avec ceux qui avaient franchement choisi le parti de l’occupant. Et, afin de mieux apprécier le gauchissement apporté à l’angle de vue, on relèvera cette note de Gadenne : « S. m’apporte la traduction de l’article de Das Reich au cours duquel mon livre est nommé. Il y est dit que les intellectuels sont responsables de la défaite française. C’est à l’appui de cette idée qu’on cite mon livre, avec celui de Magnane : ces deux livres dénonçant d’après l’auteur le vice dont la France a été victime4 ». Or, il n’était nullement dans le propos de Siloé de dénigrer la vie de l’esprit, bien au contraire, Gadenne, agrégé de lettres classiques comme Magnane l’était d’anglais, ayant toujours entretenu un rapport très étroit avec les textes les plus ardus sur les plans philosophique et théologique. Mais, évidemment, la période ne pouvait qu’inciter à une lecture partisane des œuvres.

Traitement des personnages et construction narrative

« Je suis constamment à l’intérieur de mes personnages, voilà la différence essentielle entre ce livre et le roman de type habituel. Entre la conscience de ces personnages et la conscience du lecteur, je ne laisse pas subsister cette épaisseur plus ou moins translucide d’un tiers qui dirige ou analyse. Le romancier ne juge pas. Les personnages seuls se jugent les uns les autres » (La Gerbe). À ce stade, il ne fait aucun doute que Georges Magnane a bien compris la leçon de Proust et que la relation du romancier à ses personnages, pour reprendre le fameux titre de François Mauriac, s’inscrivait pour lui dans une modernité que les futurs auteurs du nouveau roman, Nathalie Sarraute en tête, allaient illustrer. Un reproche récurrent fait à La bête est sa longueur : « Il ne s’agit pas d’un roman-fleuve mais d’un roman-océan ! » estime un sot lecteur sans tenir compte des véritables cycles narratifs5 – ceux de Jules Romains ou de Georges Duhamel ; certains chroniqueurs vont même jusqu’à donner le nombre exact de pages (462) pour attester leur endurance en ces temps de rentrée littéraire où, rappelons-le, il paraissait une cinquantaine de romans, dix fois moins qu’aujourd’hui. Longueur et opacité, ou compacité, clairvoyance néanmoins, notait Jean-Pierre Maxence dans Aujourd’hui en septembre 1941 : « La lucidité cruelle subsiste ici, mais elle devient irradiante ; elle n’étouffe point de bout en bout toute lumière du cœur ». Belle formule qui rend hommage à la sensibilité d’un écrivain qui n’a pas cultivé que le genre « costaud », son héros Gourgaud étant l’image même d’un être divisé entre la richesse intérieure et la rudesse physique ; vingt ans après, Magnane fera revivre le personnage dans Les chers collègues.

« Je suis constamment à l’intérieur de mes personnages, voilà la différence essentielle entre ce livre et le roman de type habituel. Entre la conscience de ces personnages et la conscience du lecteur, je ne laisse pas subsister cette épaisseur plus ou moins translucide d’un tiers qui dirige ou analyse. Le romancier ne juge pas. Les personnages seuls se jugent les uns les autres » (La Gerbe). À ce stade, il ne fait aucun doute que Georges Magnane a bien compris la leçon de Proust et que la relation du romancier à ses personnages, pour reprendre le fameux titre de François Mauriac, s’inscrivait pour lui dans une modernité que les futurs auteurs du nouveau roman, Nathalie Sarraute en tête, allaient illustrer. Un reproche récurrent fait à La bête est sa longueur : « Il ne s’agit pas d’un roman-fleuve mais d’un roman-océan ! » estime un sot lecteur sans tenir compte des véritables cycles narratifs5 – ceux de Jules Romains ou de Georges Duhamel ; certains chroniqueurs vont même jusqu’à donner le nombre exact de pages (462) pour attester leur endurance en ces temps de rentrée littéraire où, rappelons-le, il paraissait une cinquantaine de romans, dix fois moins qu’aujourd’hui. Longueur et opacité, ou compacité, clairvoyance néanmoins, notait Jean-Pierre Maxence dans Aujourd’hui en septembre 1941 : « La lucidité cruelle subsiste ici, mais elle devient irradiante ; elle n’étouffe point de bout en bout toute lumière du cœur ». Belle formule qui rend hommage à la sensibilité d’un écrivain qui n’a pas cultivé que le genre « costaud », son héros Gourgaud étant l’image même d’un être divisé entre la richesse intérieure et la rudesse physique ; vingt ans après, Magnane fera revivre le personnage dans Les chers collègues.

Dans le climat de l’Occupation, La bête à concours a pu être l’objet d’interprétations abusives quant à la dénonciation du milieu intellectuel au profit d’une exaltation des valeurs paysannes – à la manière d’un Giono ou d’un Pourrat –, le personnage de Gourgaud incarnant une sorte de « pureté » morale. Il est cependant indéniable que, dans l’œuvre de Magnane, l’authenticité de la « vie vécue » fait thème continu, depuis Portonéro jusqu’aux Chers collègues en passant par Les hommes forts : le goût de la compétition et de l’effort n’y est pas pour rien. La réception journalistique, dans son ensemble, salue les dons du romancier pour sa capacité à créer des personnages et les doter d’une réelle épaisseur, malgré une tendance à les faire exister parfois de façon utilitaire. On retiendra également la faculté à évoquer le Quartier latin d’avant le deuxième conflit mondial, le récit s’achevant en 1936, sur fond de Front populaire et de guerre d’Espagne : ce qui vaut au roman sa dimension documentaire, appréciée différemment par les lecteurs professionnels en termes de fidélité mais systématiquement soulignée ; c’est la marque d’une œuvre qui s’ancre dans la réalité – sans aller jusqu’au réalisme, encore moins au naturalisme. Reste la question technique et esthétique : selon les avis, Magnane sait « composer » ou non, réussit à doser plus ou moins bien la part du dialogue et de la narration, fait à des degrés divers sa place à l’imaginaire dans un cadre narratif plutôt contraignant, depuis les amphithéâtres de la Sorbonne jusqu’aux rives de la Seine. L’aspect le moins abordé est la qualité stylistique de l’ouvrage : ce point essentiel serait à étudier car, dans La bête à concours, il y a de très belles pages, quoique rarement « sublimes », la montagne Sainte-Geneviève ne pouvant se comparer au mont Blanc.

Dans le climat de l’Occupation, La bête à concours a pu être l’objet d’interprétations abusives quant à la dénonciation du milieu intellectuel au profit d’une exaltation des valeurs paysannes – à la manière d’un Giono ou d’un Pourrat –, le personnage de Gourgaud incarnant une sorte de « pureté » morale. Il est cependant indéniable que, dans l’œuvre de Magnane, l’authenticité de la « vie vécue » fait thème continu, depuis Portonéro jusqu’aux Chers collègues en passant par Les hommes forts : le goût de la compétition et de l’effort n’y est pas pour rien. La réception journalistique, dans son ensemble, salue les dons du romancier pour sa capacité à créer des personnages et les doter d’une réelle épaisseur, malgré une tendance à les faire exister parfois de façon utilitaire. On retiendra également la faculté à évoquer le Quartier latin d’avant le deuxième conflit mondial, le récit s’achevant en 1936, sur fond de Front populaire et de guerre d’Espagne : ce qui vaut au roman sa dimension documentaire, appréciée différemment par les lecteurs professionnels en termes de fidélité mais systématiquement soulignée ; c’est la marque d’une œuvre qui s’ancre dans la réalité – sans aller jusqu’au réalisme, encore moins au naturalisme. Reste la question technique et esthétique : selon les avis, Magnane sait « composer » ou non, réussit à doser plus ou moins bien la part du dialogue et de la narration, fait à des degrés divers sa place à l’imaginaire dans un cadre narratif plutôt contraignant, depuis les amphithéâtres de la Sorbonne jusqu’aux rives de la Seine. L’aspect le moins abordé est la qualité stylistique de l’ouvrage : ce point essentiel serait à étudier car, dans La bête à concours, il y a de très belles pages, quoique rarement « sublimes », la montagne Sainte-Geneviève ne pouvant se comparer au mont Blanc.

1. Le Rouge et le Bleu, 22 novembre 1941.

2. Magnane place en exergue de Portonéro cet extrait d’une lettre de Van Gogh à Théo : « Il revient toujours par moments, en pleine vie artistique, la nostalgie de la vraie vie ».

3. La mort de Jean Prévost, en 1944, dans les combats du Vercors, a « héroïsé » la figure d’un écrivain réputé pour être, à côté du brillant normalien, spécialiste de Stendhal, un chantre des Plaisirs des sports (1925), lui-même athlète, mais aussi un romancier remarquable (Les frères Bouquinquant, 1930) et fin essayiste (Dix-huitième année, 1929).

4. Paul Gadenne, « Carnets octobre 1940-janvier 1943 » (inédits), Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, Paris.

5. Voir Aude Leblond, Sur un monde en ruine, Esthétique du roman-fleuve, Champion, 2015.

Georges Magnane a publié :

L’épée du roi, Gallimard, 1937 ; Portonéro, Gallimard, 1938 ; La bête à concours, Gallimard, 1941 ; Les hommes forts, Gallimard, 1942 et Le Dilettante, 2014 ; Gerbe baude, Gallimard, 1943 et Maïade, 2014 ; Les beaux corps de vingt ans, Gallimard, 1946 ; Plaisir d’amour, Gallimard, 1948 ; La trêve olympique, Albin Michel, 1950 ; Le génie de six heures, Albin Michel, 1951 ; Où l’herbe ne pousse plus, Albin Michel, 1952 ; Gagné-perdu, Gallimard, 1954 ; L’amour tue vite et bien, Albin Michel, 1958 ; Les chers collègues, Albin Michel, 1963 ; Sociologie du sport, Gallimard, 1964 ; Des animaux farouches, Gallimard, 1978 et On verra bien, 2014.

Sur Georges Magnane :

Thomas Bauer (dir.), Georges Magnane : la plume et le sport, Éditions et Presses universitaires de Reims, 2015.

EXTRAITS

Sur la grille du Luxembourg, du côté du boulevard, un gros chat tigré jouait. Sa queue hérissée dansait entre les barreaux. Possédé d’une énergie démoniaque, il sautait sur le trottoir, faisait quelques foulées, remontait d’un coup de reins sur le petit mur, dardait vers les passants le double feu vert de ses yeux. […] Gourgaud, immobile, le regardait. Tout à coup, le chat se mit à ronronner très fort. […] Gourgaud le prit dans ses bras et l’éleva jusqu’à le voir en face. Le chat refusait obstinément de le regarder les yeux dans les yeux. Mais il ronronnait toujours et tendait le cou pour frotter sa grosse tête contre les joues de Gourgaud.

– Tu es rudement beau, dis donc. Tu en as de la chance.

– Rrr… Rrr… Rrr…

– Tu ne me trouves pas laid, toi ?

Dans un élan irrépressible, le chat réussit à fourrer son museau dans l’œil de Gourgaud et parut très content du résultat.

– Après tout, je suis peut-être beau à tes yeux de chat… Peut-être même que les autres chats te trouvent laid.

La bête à concours, p. 386-387.

C’est à Portonéro qu’il s’éveillait. Dans cette petite ville sombre et dure, la vanité n’avait pas encore corrompu l’essentielle, l’admirable fierté corse. Une beauté fruste, irrésistible, persistait dans les gestes des hommes et dans la démarche des femmes. Cégore y trouvait, à peu près intact, un rude appétit de vivre qui représentait, pour lui, l’espoir même. Dans ce village perdu où il restait de l’effort, de la joie tumultueuse et des colères, Cégore croyait toucher, en tâtonnant, les racines secrètes de son être…

Portonéro, p. 84.

Le premier héros que je rencontrai hors d’un livre était coureur cycliste. Ce dimanche où j’assistai à l’arrivée d’une « grande course de trois cents kilomètres avec plus de deux cents partants », je me sentais particulièrement athlétique. J’avais, deux ou trois jours plus tôt, au collège, gagné le soixante mètres à la composition de gymnastique des sixièmes. Je promenais donc avec satisfaction un petit corps qui, dépouillé de son avantageux uniforme, pesait à peine trente kilos.

Les hommes forts, p. 19.