Sous un titre un peu inattendu, La rébellion tranquille1, Martine Tremblay raconte avec rigueur la naissance et le parcours du Bloc québécois de 1990 à 2011.

Sa narration ramène la trajectoire de ce parti à deux segments incarnés en deux hommes : la fondation et les premiers pas sous l’impulsion de Lucien Bouchard ; la consolidation et la montée en puissance sous la poigne de Gilles Duceppe. Avec verve, l’auteure construit son relevé à partir d’une large gamme de témoignages ; disciplinée, elle ne se laisse jamais éloigner de son sujet. Le Bloc est ici le seul centre d’intérêt et les chefs ne font parler d’eux qu’à travers leurs contributions à ce parti. Ainsi, dès l’instant où il quitte le Bloc pour Québec, Lucien Bouchard disparaît de la chronique.

Monsieur et Lucien

À toutes fins utiles, le Bloc québécois se façonne peu à peu, un geste entraînant le suivant. Comme il se doit, Martine Tremblay impute à Lucien Bouchard les décisions initiales : selon elle, le ministre conservateur n’acceptait pas la reculade de Brian Mulroney par rapport aux promesses de son beau risque. Faute d’obtenir l’appui des Canadiens à l’accord du lac Meech, Mulroney avait confié à Jean Charest une nouvelle consultation et Charest en avait profité pour amenuiser encore les exigences québécoises pourtant déjà blafardes dans l’accord du lac Meech. Bouchard y aurait vu la goutte de trop. Sur ce point précis, Martine Tremblay et Pierre Duchesne présentent des versions différentes. Quoi qu’il en soit, on remarquera que Lucien Bouchard, qui avait refusé de répondre aux questions de Duchesne dans le cadre de sa biographie de Jacques Parizeau2, répond à celles de Martine Tremblay.

Le mécontentement et la démission de Bouchard suscitent une réaction en chaîne : l’homme a trop de prestige et de magnétisme pour que sa démission demeure sans écho chez les députés fédéraux du Québec. Le Parti québécois (PQ) s’employant déjà à séduire les élus réputés sympathiques à l’indépendance, on devait s’attendre à ce que le virage de Bouchard suscite des imitateurs. Si, de fait, des défections se produisirent, elles furent rarement celles que l’on croyait probables ou possibles. Ainsi, le PQ jugeait Lucien Bouchard trop près de Mulroney pour lui fausser compagnie.

Deux éléments du récit de Martine Tremblay ressortent avec un relief particulier : d’une part, le groupe des imitateurs de Bouchard est disparate, au point d’inclure aussi bien un libéral comme Jean Lapierre que des députés conservateurs réputés pourtant moins nationalistes que Benoît Bouchard ; d’autre part, le PQ et le noyau formé autour de Lucien Bouchard se regardent dès le départ avec une vigilante méfiance.

Le Bloc comme un égal

Tout en se réjouissant sur la place publique de la naissance d’un parti indépendantiste à l’intérieur même du Parlement fédéral, le PQ n’est pas unanimement rassuré. Jacques Parizeau, qui a déjà mesuré, alors que Lucien Bouchard négociait au nom du gouvernement péquiste, l’irrépressible propension de Bouchard à n’écouter que ses voix, ne déborde pas d’enthousiasme. Par contre, parce que Parizeau portait ombrage à certains gros ego de son propre parti, il se trouva plusieurs ministres pour nouer avec Bouchard de meilleures relations qu’avec leur chef. Selon les époques, Bernard Landry, Guy Chevrette, Pierre Marc Johnson subirent cette tentation. De son côté, Lapierre, même converti à l’indépendantisme, ne voulait pas entendre parler de Parizeau ou du PQ.

Martine Tremblay en conclut, sans risque, que chacun des partis indépendantistes revendiquait une totale autonomie par rapport au partenaire. Le PQ se considérait comme le dépositaire unique de l’orthodoxie souverainiste et entendait traiter le Bloc en vassal ; quant au Bloc, il jugeait le PQ inapte à mener l’indépendantisme à la victoire. Si Parizeau se méfiait de Bouchard, Bouchard contredisait Parizeau avec une désinvolture croissante.

Le référendum de 1995 allait à la fois brusquer les choses et modifier la donne en profondeur. Parizeau céda l’avant-scène à Bouchard, qui transforma une offensive perdante en une quasi-victoire avant d’assumer sans combat la direction du PQ et la gouvernance du Québec. Fidèle à son habitude de dissocier ses missions, Bouchard supprima aussitôt le Bloc de la liste de ses préoccupations.

L’empreinte de Duceppe

En passant à la scène québécoise, Bouchard laissait le Bloc passablement démuni. Martine Tremblay colle à la réalité lorsqu’elle évoque le difficile apprentissage de Gilles Duceppe. Même s’il fut le premier député fédéral élu en arborant les couleurs de l’indépendance, Duceppe était personnellement vulnérable : son passé marxisant, ses accointances avec un syndicalisme idéologiquement marqué, quelques photographies dévastatrices, tout cela jouait contre lui. La montée du Bloc vers la respectabilité n’en fut que plus impressionnante. Duceppe, comme le démontre l’auteure, fut pour beaucoup dans ce revirement de l’opinion. Par ses documents étoffés, par ses interventions parlementaires préparées minutieusement, par les tournées de Duceppe jusqu’au plus profond du Rest of Canada (ROC), le Bloc mérita peu à peu le respect.

En passant à la scène québécoise, Bouchard laissait le Bloc passablement démuni. Martine Tremblay colle à la réalité lorsqu’elle évoque le difficile apprentissage de Gilles Duceppe. Même s’il fut le premier député fédéral élu en arborant les couleurs de l’indépendance, Duceppe était personnellement vulnérable : son passé marxisant, ses accointances avec un syndicalisme idéologiquement marqué, quelques photographies dévastatrices, tout cela jouait contre lui. La montée du Bloc vers la respectabilité n’en fut que plus impressionnante. Duceppe, comme le démontre l’auteure, fut pour beaucoup dans ce revirement de l’opinion. Par ses documents étoffés, par ses interventions parlementaires préparées minutieusement, par les tournées de Duceppe jusqu’au plus profond du Rest of Canada (ROC), le Bloc mérita peu à peu le respect.

Les relations entre le Bloc et le PQ demeurèrent pourtant d’une constante et viscérale tiédeur, ne serait-ce qu’en raison de l’attitude de Bouchard : « Outre qu’il ne peut s’empêcher de jouer les éteignoirs sur la question nationale, le premier ministre du Québec [Bouchard] est également en partie responsable des ennuis du Bloc en cet automne 2000 ». Bouchard, en effet, légifère tambour battant, sans se préoccuper des dommages collatéraux encaissés par le Bloc.

Le préfet de discipline

Malgré la respectabilité conquise et des résultats électoraux plantureux, Duceppe ne réussit jamais à purger sa députation d’une certaine morosité. Tout en reconnaissant que la poigne de Duceppe produisait des dividendes, on reprochait au chef son austérité et son allergie aux contacts humains.

Il n’est pourtant pas facile de départager ou de jauger les facteurs qui, au fil des ans, compliquèrent le plus l’existence du Bloc et le leadership de Duceppe. En 2002, par exemple, l’avenir du Bloc s’assombrit. Quelques piliers vacillent. « Certains, du reste, n’ont vraiment pas envie d’attendre placidement l’issue fatale. Ils vont sauter sur la première occasion qui leur sera offerte de quitter le navire en perdition. » Stéphan Tremblay et Michel Bellehumeur passent du Bloc au PQ. Dans leur sillage, Pierre Brien, « proche et allié indéfectible depuis 1993 », passe à l’ADQ de Mario Dumont. Le député bloquiste de Chambly–Borduas, Ghislain Lebel, embarrasse le parti et son chef en critiquant publiquement Bernard Landry. Cette quasi-fronde culmine avec la charge menée par Pierrette Venne : la député de Saint-Bruno–Saint-Hubert s’en prend, en effet, « au climat de terreur qui règne au sein du caucus du Bloc, de même qu’à la personne même de Gilles Duceppe ». Duceppe endure.

Ces reproches, Martine Tremblay les pondère : « […] dans sa sphère privée, cet homme de clan a su entretenir et conserver, autour de lui et de sa conjointe, Yolande Brunelle, un réseau familial et de proches tricoté serré ». Et d’ajouter : « Cette chaleur et cette convivialité dont jouissent les proches de Gilles Duceppe contrastent singulièrement avec les rapports beaucoup plus distants qu’il privilégie au travail. Son image publique est d’ailleurs marquée par cette difficulté à atténuer son côté trop rationnel et trop austère ». Nuances.

Personnes, lieux et cultures

À décoder Parizeau, Bouchard et Duceppe, Martine Tremblay souligne le poids des personnalités dans la trajectoire des partis frères et rivaux. Tout en tenant son pari de s’en tenir aux faits, elle fournit au lecteur de quoi fonder son propre verdict. Parizeau, réputé vaniteux, se reconnaît moins important que la cause et agit en conséquence lors du référendum de 1995. Lucien Bouchard, convaincu d’être la meilleure réponse à tous les défis, n’hésite pas à s’engager, mais il le fait à ses conditions et en sacrifiant quand il le juge bon la loyauté et la continuité. Duceppe, confronté aux frustrations d’hommes et de femmes condamnés à ne jamais savourer les joies du pouvoir, va à l’encontre de ses vœux personnels pour encadrer une équipe souvent échevelée et pour contrer les hésitations de la flamme.

Les lieux aussi ont une grande importance. Vivre à Ottawa plus souvent qu’à Québec, c’est vivre en minoritaires et subir sinon le mépris, du moins l’indifférence des partis pancanadiens. Martine Tremblay, sans emphase, fait sentir cette pression. Quand, par exemple, Duceppe contribue intelligemment aux débats télévisés, le ROC s’étonne, comme si un Québécois se montrait pour la première fois digne d’attention. Des années de ce régime peuvent hypertrophier le besoin de tapes sur l’épaule et, par ricochet, le regret de vivre sous un chef peu porté aux accolades.

Les différences culturelles entre le PQ et le Bloc attirent, elles aussi, l’œil averti de Martine Tremblay. Le PQ succombe à la tentation de s’approprier de façon exclusive le mandat de la souveraineté et traite le Bloc en lointaine succursale. Le Bloc, vivant dans la fosse aux lions, aime croire qu’il perçoit mieux que le PQ les exigences de la mission souverainiste.

Martine Tremblay, en belle maîtrise d’un dossier aux facettes multiples et contrastées, s’en tient aux faits ; sans avaliser les conclusions que peut en tirer le lecteur, elle en améliore assurément la tonalité.

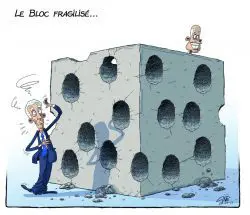

* Le Bloc fragilisé ©André-Philippe Côté/Le Soleil

1. Martine Tremblay, La rébellion tranquille, Une histoire du Bloc québécois (1990-2011), Québec Amérique, Montréal, 2015, 614 p. ; 32,95 $.

2. Voir « Biographie exemplaire, Parizeau et la construction du Québec »

EXTRAITS

En fin de course, certains ont même eu l’impression que Jacques Parizeau se méfiait autant de Lucien Bouchard que de Robert Bourassa. « Je ne suis pas sûre que M. Parizeau croyait que M. Bouchard était vraiment un souverainiste », a déclaré Pauline Marois à propos de cette période.

p. 110

Au grand dam du PQ et des proches de Gilles Duceppe, les postes stratégiques continuent d’être occupés par d’anciens conseillers de Pierre Marc Johnson. […] Ces personnes veillent d’ailleurs à garder le Bloc à bonne distance du PQ afin qu’il continue à ratisser le plus large possible parmi les sympathisants des autres partis.

p. 134

Pendant 20 ans, le Bloc aura occupé à Ottawa la place que les Québécois ont bien voulu lui donner. Après avoir dit presque OUI en 1995, ces derniers se sont repliés sur une position mitoyenne, se satisfaisant de manifester leur différence, à chaque scrutin, sans brandir de nouveau la menace ultime du référendum.

p. 594

1. Présentation : un peuple et son rêve

2. Andrée Ferretti : une voix dérangeante et nécessaire

3. Biographie exemplaire : Parizeau et la construction du Québec

4. Monsieur Parizeau de Victor-Lévy Beaulieu

6. Années de ferveur, 1987-1995 d’Éric Bédard

7. Chroniques référendaires : Les leçons du référendum de 1980 et 1995

8. Le référendum volé, 20 ans plus tard de Robin Philpot

9. Octobre 1995 : Tous les espoirs, tous les chagrins de Jean-François Lisée