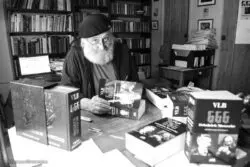

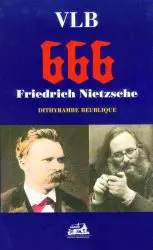

Magritte aurait apprécié le mantra qu’entonne Victor-Lévy Beaulieu (VLB) en quatrième de couverture de 666, Friedrich Nietzsche, Dithyrambe beublique1 : « Ceci n’est pas un livre ».

Qu’il me soit permis, en critique qui n’aborde qu’avec crainte et tremblement ce livre-non-livre, de le traiter quand même comme un ajout exemplaire à la chose littéraire : VLB y est totalement lui-même, c’est-à-dire porteur d’intuitions géniales, de traquenards moqueurs, de redites retouchées, de verdicts meurtriers et de créations à saveur de mythologies.

En haute altitude

Que VLB adore fréquenter les habitués des sommets, la preuve en est établie. Chaque fois, il engloutit à une cadence infernale les rayons de bibliothèque où s’entassent les gloses portant sur sa cible ; Bolívar ou Lincoln, Joyce ou Whitman, Papineau ou Michelet, tous ont droit au même traitement, tous sont présentés au lecteur accompagnés de leurs biographes familiers et confrontés aux similitudes qui peuvent les apparenter (ou non) à VLB. Nietzsche faisait antichambre en attendant son tour.

Que VLB adore fréquenter les habitués des sommets, la preuve en est établie. Chaque fois, il engloutit à une cadence infernale les rayons de bibliothèque où s’entassent les gloses portant sur sa cible ; Bolívar ou Lincoln, Joyce ou Whitman, Papineau ou Michelet, tous ont droit au même traitement, tous sont présentés au lecteur accompagnés de leurs biographes familiers et confrontés aux similitudes qui peuvent les apparenter (ou non) à VLB. Nietzsche faisait antichambre en attendant son tour.

Pourquoi Nietzsche ? Assurément en raison de son poids dans l’imaginaire allemand mais, plus encore, parce que VLB apprécie ses fulgurations. Les pages qui ouvrent et ferment le non-livre accréditent cette hypothèse en citant Nietzsche : « Nous devons inventer un nouveau terrorisme ». VLB a beau être désenchanté d’un Québec aboulique, il ne bronche pourtant pas sur ses assises : la tiédeur ne fait pas partie de ses valeurs et il voit en Nietzsche une âme sœur. Ce « manque de volonté de puissance » de la part du Québec, VLB le combat en appelant à la rescousse Zarathoustra ou, si l’on préfère, le père du Surhomme. Honte aux tièdes.

En s’adressant à celle qui reçoit non pas un livre, mais sa surabondante lecture, VLB clarifie les choses : « Chère Samm, si tu savais comme je me reconnais dans ce propos de Nietzsche ! Si tu savais comme on devient surréel par-devers soi-même – inutile de te dire ce qu’il en est par-devers les autres ! » Surréel à la Nietzsche, VLB le sera par son art de fusionner fiction et réalité, de défendre le blanc et le noir, d’abolir l’autobiographie connue pour retoucher le récit de son parcours. Des redites, VLB en commet à son gré et en amende librement le contenu. Après tout, Nietzsche ne s’est jamais senti lié, lui Zarathoustra, par ce que Nietzsche avait pu raconter précédemment. Liberté des géants.

Deux ou trois ?

Un peu comme Rilke, toujours à distance du mariage, Nietzsche pensait aimer, hésitait, regardait ailleurs, comparait avec sa sœur Lisbeth… et esquivait l’engagement. Seule à susciter un attachement, Lou Andreas-Salomé se refusa à un Nietzsche qui voulait l’épouser sans le vouloir tout en le voulant. Avait-elle senti la propension homosexuelle de Nietzsche ? Avait-elle perçu le mépris de Nietzsche pour les femmes ? Avait-elle saisi, elle dont Freud admirera les pénétrantes intuitions, que Nietzsche n’aimait de la Femme que sa sœur Lisbeth ? Chose certaine, c’est dans l’analyse de cette relation Friedrich-Lisbeth que VLB écrit, pardon, lit son meilleur chapitre. Son septième sautier mériterait d’ailleurs d’être présenté au théâtre tel qu’il apparaît dans ce non-livre. En 80 pages, VLB s’approprie la correspondance échangée entre Nietzsche et sa sœur au sujet de Lou Andreas-Salomé, entrecroise leurs perfidies, en tire un dialogue compact et sert le tout sans un mot de commentaire. Vibrant. Plongée fabuleuse dans les tréfonds de trois tumultes, huis clos à deux plutôt qu’à trois comme chez Sartre, mais où l’absente monopolise l’attention. Tout Nietzsche y est : avec ses ambivalences, avec l’attraction qu’exercent sur lui sa sœur et Lou Andreas-Salomé, avec les axes les plus déterminants d’un génie menacé de folie. Tout VLB est également là, avec sa fouille des entrailles et son don du dialogue et des relances cruelles ou chaleureuses.

Et les superflus ?

À juste titre, VLB soupçonne Nietzsche d’entretenir plus que de l’impatience à l’égard des humains de calibre négligeable. « On en revient toujours chez Nietzsche, écrit-il, à cette théorie qu’une bonne partie de toute société compte un tel lot de superflus qu’elle doit les sacrifier si elle ne veut pas devenir un handicap par-devers elle-même. » Sans doute est-ce la pensée de Nietzsche que Hitler a le mieux retenue, mais peut-être est-ce aussi un réflexe que VLB retrouve en lui, lorsqu’une déséquilibrée empoisonne son petit bouc et tels de ses chiens : « J’ai refusé de laisser tomber ma plainte contre elle, même si je savais qu’en agissant ainsi, elle perdrait son emploi d’enseignante, de même que sa fille. […] Je n’éprouve aucun remords : je suis à l’âge où les superflus parfois me font autant horreur qu’à Nietzsche ». Mimétisme qu’on espère purement verbal.

Par-delà le vrai ?

La liberté créatrice de VLB est telle qu’il attente lui-même à la crédibilité de l’édifice qu’il achève de construire. S’adressant encore à Samm, il lit : « J’ai maintenant peur d’avoir tout imaginé, aussi bien l’Antiterre que Calixthe et ses enfants, aussi bien Abé Abebé que la mort de Will Shakespeare. Peut-être la vaste maison est-elle toujours aux Trois-Pistoles et peut-être y vis-je tout seul depuis trente-trois ans ». Après l’envol des rêves, un peut-être réfrigérant. Le peut-être tout-puissant du créateur, le peut-être que fait intervenir Kundera quand il suspend un geste et propose au lecteur dérouté un ou plusieurs autres déroulements. Qui osera dire que VLB n’a pas le droit de… ? Au nom de quoi lui retirer le contrôle absolu de ses créatures ?

L’Enchanteur est maître de son enchantement. Il peut arborer en page couverture de son non-livre le chiffre de la Bête, le 666 de l’Apocalypse (XIII, 18), sans jamais y référer pendant son colossal parcours. Tout comme il peut vendre son non-livre 66,66 $, avec un clin d’œil à la Bête plutôt qu’aux auditeurs du non-livre. Humour qui ne doit rien à Zarathoustra.

1. Victor-Lévy Beaulieu, 666, Friedrich Nietzsche, Dithyrambe beublique, Trois-Pistoles, Trois-Pistoles, 2015, 1392 p. ; 66,66 $.

EXTRAITS

Chère Samm. […] Ma réponse à ta question est fort simple : je n’ouvre ma porte à personne depuis que j’ai cessé d’écrire. Je ne fais plus que lire maintenant, cette œuvre paradoxale de Nietzsche et les ouvrages qu’on lui a consacrés.

p. 17.

Si je pense à tout cela, si ça s’invente ainsi et pas autrement, c’est bien évidemment à cause de Nietzsche, pour trouver au moins quelques correspondances entre ce qu’il croyait être et ce que je suis moi-même. Sans les correspondances, impossible de s’entendre, impossible de s’attendre.

p. 53.

Les ressorts de la grande horlogerie de l’histoire, inspirés par la philosophie grecque, auront été anéantis par Nietzsche, mais l’intuition du mouvement circulaire du monde restera l’enjeu ultime de sa pensée.

p. 212.

Chère Samm, […] Je voudrais simplement que tu saches que c’est en lisant sur Wagner que j’ai compris pourquoi Nietzsche en a fait son Père et pourquoi il l’a tué pour ne pas avoir à se suicider.

p. 371.