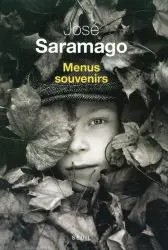

José Saramago nous a quittés en 2010, et il paraissait improbable que ses héritiers nous fassent le coup du manuscrit découvert au fond d’un tiroir.

Ce n’était guère le genre du grand – mais toujours humble – écrivain portugais ; ni de sa veuve, Pilar del Rio, par ailleurs sa traductrice vers l’espagnol (il faut voir le magnifique film José et Pilar pour sentir toute la complicité qui les unissait), qui n’allait guère priser, aurait-on pu penser, que l’on farfouille trop dans les tiroirs du maître.

Or, rien n’y fait, on a du mal à laisser aller nos idoles. Et manuscrit il y eut, au fond du tiroir peut-être pas, mais reste que Saramago ne semblait pas pressé de le publier, du moins en traduction, car le livre1, paru discrètement en portugais en 2006, allait devoir attendre 2011 avant de paraître en anglais, et trois ans de plus pour la version française – ce qui d’ailleurs ne laisse pas d’étonner, car après avoir reçu le Nobel en 1998, Saramago voyait ses romans traduits à la vitesse de l’éclair. Seule exception à ce manque d’engouement, la version espagnole a paru en 2007, donc toujours du vivant de l’auteur, mais cela est sans doute dû à l’enthousiasme de sa traductrice espagnole…

Quoi qu’il en soit, si ce bref récit n’a certes pas l’ampleur des grands romans de Saramago – ce ne sont, en somme, que de… menus souvenirs –, le plaisir de lecture, pour qui le veut bien, demeure entier. Dans un style simple et dénudé, Saramago décrit son enfance, aussi ludique qu’insouciante et merveilleusement contemplative. Il raconte les faits, petits et grands, qui n’ont cessé d’habiter ses souvenirs. Bien avant que n’apparaissent ses premiers élans d’écrivain, il affinait ainsi, sans trop le savoir, ce qui lui serait si utile plus tard : le regard. Il le dira lui-même dans une entrevue au journal espagnol El País, alors qu’il travaillait à ce livre qui allait être son dernier (nous traduisons) : « Je souhaite approfondir la relation que j’entretiens avec l’enfant que j’ai été. Cet enfant est en moi, depuis toujours, et il y sera toujours. Il faut se laisser porter par cet enfant en nous et ne jamais oublier son existence. Dans ces Menus souvenirs, je tente de récupérer l’enfant que j’ai été et je veux rendre hommage à mes grands-parents maternels ».

Quoi qu’il en soit, si ce bref récit n’a certes pas l’ampleur des grands romans de Saramago – ce ne sont, en somme, que de… menus souvenirs –, le plaisir de lecture, pour qui le veut bien, demeure entier. Dans un style simple et dénudé, Saramago décrit son enfance, aussi ludique qu’insouciante et merveilleusement contemplative. Il raconte les faits, petits et grands, qui n’ont cessé d’habiter ses souvenirs. Bien avant que n’apparaissent ses premiers élans d’écrivain, il affinait ainsi, sans trop le savoir, ce qui lui serait si utile plus tard : le regard. Il le dira lui-même dans une entrevue au journal espagnol El País, alors qu’il travaillait à ce livre qui allait être son dernier (nous traduisons) : « Je souhaite approfondir la relation que j’entretiens avec l’enfant que j’ai été. Cet enfant est en moi, depuis toujours, et il y sera toujours. Il faut se laisser porter par cet enfant en nous et ne jamais oublier son existence. Dans ces Menus souvenirs, je tente de récupérer l’enfant que j’ai été et je veux rendre hommage à mes grands-parents maternels ».

C’est visiblement avec une grande affection que Saramago plonge dans ses souvenirs, étonné lui-même que l’on puisse se rappeler ainsi les détails, les odeurs, les saveurs de son enfance. Étonné peut-être, mais aussi convaincu que la mémoire est un rempart contre la mort. Au sujet de celle-ci, il dira d’ailleurs, dans le même article du País : « Il est inutile de craindre la mort. Quand on ne sait si quelque chose se produira ou non, alors oui, on peut comprendre la peur ; mais la mort va nous rejoindre tous, et elle peut survenir n’importe quand. J’ai eu la chance d’avoir une longue vie, un travail que j’ai aimé. Il est inutile de s’apitoyer sur les déboires passés. Le pire de la mort est qu’un jour on est là, et le lendemain on n’y est plus. Aujourd’hui, je suis chez moi, avec ma femme Pilar, mon jardin, mes chiens, ma bibliothèque, et je sais qu’un jour je n’y serai plus. Et c’est ça qui fait mal ».

Pour les amoureux du style Saramago, la déception risque néanmoins de poindre. Fini cet art d’intervenir sans cesse dans le fil de l’histoire, de briser la trame du récit comme pour mieux interpeler le lecteur et l’inviter à construire avec lui son histoire. Ce jeu narratif, que Saramago a longtemps prisé, est ici absent. La position variable de l’auteur face au texte, au lecteur et aux personnages ; les anachronismes délibérés ; cette façon de déconstruire le récit pour mieux le reconstruire par la suite ; le jeu très borgésien entre réel et fiction ; le souffle sans fin des phrases, sinueuses et imprévisibles ; la ponctuation débridée et les dialogues où le changement d’interlocuteur se limitait à des majuscules brusquement insérées dans le texte ; le foisonnement d’idées et de clins d’œil ; la truculence un peu baroque du style : tout cela cède ici la place à une narration nettement plus uniforme, conventionnelle, où, du style passé, seules subsistent la finesse, l’ironie, et une nette affection pour la parenthèse. Mais c’est peut-être aussi cela la sagesse, ne laisser que l’essentiel, tout artifice disparu : que les mots épurés, la trame brute d’une vie, le retour amusé vers la folle – souvent fausse – innocence de la jeunesse.

Outre le mystère du fond de tiroir, en voici un autre : ce livre de souvenirs se conclut par une série de photographies de Saramago enfant, de son frère mort à quatre ans, de ses parents et de quelques autres membres de la famille. Les photos sont commentées avec tendresse et humour, de la main de l’auteur (belle écriture pleine de caractère) en… espagnol (avec traduction en français tout de même) ! Pourquoi diable n’a-t-il pas commenté ces photos en portugais ? Dans le film cité plus haut, on voit Saramago et son épouse bavarder dans une sorte de sabir à moitié portugais, à moitié espagnol. Mais s’il se débrouillait honorablement en espagnol, et si le jeu des langues, comme le révèle bien le film, était entre les époux fort créatif – Pilar traduisant à vue ce qu’ensuite le maître s’empressait de revoir – Saramago n’a toujours écrit qu’en portugais. Pourquoi donc ces notes en espagnol ?

Le livre nous laisse sur notre faim quant à ces petits mystères, mais il nous apprend en revanche une foule de détails sur l’enfance de Saramago, sa vie à la campagne dans le village d’Azinhaga, avec ses grands-parents, pauvres mais philosophes, et surtout nullement contraignants ; ses longues méditations bercées par les eaux du Tage, paisibles mais riches d’enseignement ; ses courses dans les champs d’oliviers qu’il explorait sans cesse, errant d’un village à l’autre, ou conduisant les cochons à la foire avec son oncle Manuel ; ses petites querelles et ses premiers tourments amoureux ; le lent passage des jours et le manque d’emprise sur le temps et le destin des choses. Cela qui deviendra la matière de ses romans à venir, beaucoup plus tard. Sans parler des savoureuses anecdotes et confessions, toujours précieuses pour les inconditionnels – nous apprendrons par exemple que Saramago n’est pas un nom de plume, mais un surnom familial de la famille Sousa, signifiant « radis sauvage » et apposé sur son acte de naissance par un employé de mairie sans doute un peu ivre.

À noter une fois encore l’excellente traduction de Geneviève Leibrich, traductrice de presque tous ses romans en français – Saramago a commencé à écrire tardivement, son premier titre datant de 1977, quand il avait déjà 55 ans ; et depuis lors, parmi la vingtaine de romans qu’il a publiés, presque tous ont été traduits par Geneviève Leibrich, deux titres, son journal ainsi qu’un recueil de chroniques, n’ayant par ailleurs jamais été traduits en français – de la matière pour de prochaines sorties de tiroir.

1. José Saramago, Menus souvenirs, trad. du portugais par Geneviève Leibrich, Seuil, Paris, 2014, 143 p. ; 27,95 $.

EXTRAITS

La pluie tombe, le vent malmène les arbres dépouillés de leurs feuilles et une image émerge du passé, celle d’un homme grand et maigre, vieux, maintenant qu’il est plus proche, sur un sentier inondé. Il tient une houlette sur l’épaule, porte une capote ancienne et couverte de boue sur laquelle ruissellent toutes les eaux du ciel. Des porcs marchent devant lui, tête basse, groin rasant le sol. L’homme qui s’approche ainsi, brouillé par la pluie qui tombe à seaux, est mon grand-père.

p. 123

Saramago n’était pas un nom de famille du côté paternel, mais un surnom sous lequel la famille était connue dans le village. Quand mon père alla déclarer à l’état civil de Golegã la naissance de son second fils, il se trouva que le préposé (qui s’appelait Silvino) était saoul […] et que sous l’emprise de l’alcool et sans que quiconque se fût aperçu de la bourde onomastique il décida à ses risques et périls d’ajouter Saramago au laconique José de Sousa qui était le nom sous lequel mon père souhaitait m’inscrire. Et donc, finalement, c’est de cette façon, grâce à une intervention à tous égards divine, je veux parler bien entendu de Bacchus, le dieu du vin, et de ceux qui en consomment avec excès, que je n’eus pas besoin d’inventer un pseudonyme pour signer mes livres au cas où j’aurais un avenir dans ce domaine.

p. 45-46