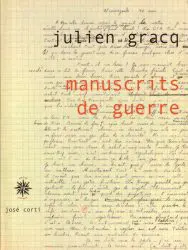

Rare aubaine que des inédits de Julien Gracq ! Voici, tirés des archives qu’il a léguées à la Bibliothèque nationale de France, deux cahiers de plus d’une centaine de pages, complémentaires ou, plus exactement, deux versions des souvenirs du jeune officier que fut Gracq embarqué dans la « drôle de guerre ».

Pendant longtemps Gracq s’est abstenu de toute « confession » un peu personnelle, hormis des indications sur son enfance villageoise et ses études de géographie interrompues par la guerre. Les Carnets du grand chemin sont plus explicites mais pour la première fois dans ces Manuscrits de guerre1 il livre avec une franchise et une pugnacité étonnantes ce que furent pour lui ces mois de guerre. « Une histoire de fous », dit‑il, et c’est bien ainsi que l’ont vécue par centaines de milliers des soldats français abandonnés sans ordres précis, sans protection, sans soutien, littéralement perdus dans des missions absurdes. Survinrent donc dérives et écarts dans la discipline, désabusement, colère impuissante, panique et débandade. Le constat est accablant – confirmé par de multiples témoignages. La rhétorique guerrière et les clichés sur la camaraderie, la solidarité, l’abnégation des soldats volent en éclats. Gracq ne cherche ni à dissimuler le fond de sa pensée ni à se donner le beau rôle : sans haine pour l’ennemi dont lui et ses hommes ne perçoivent que des silhouettes qui paraissent irréelles mais d’où proviennent de dures salves d’obus et de balles en réponse aux timides interventions françaises. Sans beaucoup d’indulgence pour ses hommes frustes qui pour la plupart ne songent qu’à s’enivrer et à fuir, le jeune officier secrètement rebelle avoue son indécision, sa maladresse à exercer sa fonction et la rage impuissante qui s’empare de lui : « Qu’est‑ce qu’on fout là ? » Sa colère s’adresse aux hommes dont il a la responsabilité, à des supérieurs incompétents et indifférents, à une situation absurde dans laquelle tous s’enfoncent et dont le terme n’est que trop prévisible. Seuls l’ironie et le détachement lui permettent de survivre.En 1940, avec sa section il fait un incompréhensible périple en Flandres suivant des ordres tout aussi impénétrables pour revenir à son point de départ près de Dunkerque sans avoir tiré un seul coup de fusil. Puis une mission lui assigne la défense dérisoire d’un canal alors que l’armée allemande s’installe tranquillement sur l’autre rive. La trentaine d’hommes qu’il commande s’esquivant peu à peu, il se retrouve seul avec un dernier soldat, cachés et encerclés dans une cave où les Allemands les trouvent. « Ne tirez pas ! Nous nous rendons ! » Les souvenirs de guerre aboutissent à cette phrase et à cet acte inéluctable.

Et cependant, au milieu de cette « atmosphère d’effroi et de désastre », le jeune officier connaît d’étranges moments de grâce, presque de bonheur, comme s’il passait dans une autre dimension. Cette expérience puissante de rêve éveillé – qui prendra beaucoup de place dans Un balcon en forêt – est liée à la solitude, au paysage des Flandres qui paraît désert mais habité d’invisibles présences d’où viendra la mort, à la lumière du couchant ou à des marches nocturnes sur une route qui lui procurent « une des sensations les plus enivrantes de [sa] vie ». La révélation d’un autre niveau de réalité survient à l’improviste et littéralement soulève tout l’être. On reconnaît là un courant de fond de l’œuvre gracquienne à venir, qu’évoquent, ici rapidement mais explicitement, des références à Lautréamont, à Rimbaud, aux tableaux de Chirico.

Après quelques mois de captivité dans un oflag, Gracq, malade, sera rapatrié en France. C’est donc vraisemblablement en 1941 qu’il rédige, d’une sage écriture sur des cahiers d’écolier, « Louis Poirier – Souvenirs de guerre », le premier texte du livre. À la veille de la guerre il a publié Au château d’Argol (qui attire l’attention d’André Breton), œuvre d’une densité et d’une richesse verbale qui la rendent parfois presque impénétrable. Les « Souvenirs » par contre sont écrits d’une plume qu’on ne lui connaissait pas. Spontanée, vive, elle court selon le fil des événements, proche d’eux mais comme si elle risquait d’être en retard sur eux. D’où un texte fragmenté, cassé, presque un journal tant les faits rapportés semblent immédiats. Je ne cacherai pas qu’ici, peut‑être à cause de la surprise éprouvée au contact du proprement inédit, du contact direct établi avec les expériences rapportées, avec leur valeur documentaire aussi, ma préférence va à cette première version des souvenirs de guerre.

Les mêmes événements fournissent la matière du « Récit », limités cependant à un intervalle de deux journées. La narration à la troisième personne se substitue ici à la voix du jeune officier donnant sa vision subjective limitée, stendhalienne, des « Souvenirs » (du grain à moudre pour les narratologues qui se pencheront sur ces Manuscrits de guerre…). Après l’enregistrement cursif d’impressions, vient l’orchestration narrative avec sa lenteur réflexive, l’amplification verbale et une phrase qui déjà possède les pauses, les relances, le rythme familiers au lecteur de Gracq. De même nous entraînent le glissement subtil du réel quotidien dans l’imaginaire, la solitude, l’attente, la sensibilité extrême aux signes inscrits dans un paysage, l’atmosphère d’« inquiétante étrangeté », la perception des mouvements secrets des événements qui se succèdent comme une roue tournant lentement et inexorablement. Plus que virtuelle, déjà présente en ces pages, l’œuvre à venir de Gracq s’offre une fois encore à notre admiration.

1. Julien Gracq, Manuscrits de guerre, José Corti, Paris, 2011, 246 p. ; 35,95 $.

EXTRAITS

Julien Gracq n’a jamais publié, ni même mentionné les textes du présent volume. Il est facile de comprendre que les Souvenirs, par leur nature personnelle, n’étaient pas destinés à sortir d’un tiroir privé. Que le Récit ait finalement eu le même sort s’explique moins simplement. On peut penser que l’écart entre œuvre et vie, entre l’écrivain et son personnage, a pu lui paraître trop mince et la transmutation du vécu en fiction imparfaite.

Bernhild Boie, « Avant-propos », p. 30.

Les Manuscrits de guerre ne bouleversent pas l’image que nous pouvons avoir de l’écrivain et de son œuvre, mais ils nous permettent de comprendre un peu mieux quels liens l’invention entretient avec l’expérience, par quels stades passe le souvenir avant de se cristalliser en dessein d’œuvre. Sans oublier qu’ils nous font le cadeau imprévu du plaisir de les lire.

Bernhild Boie, « Avant-propos », p. 30.

Maintenant tout le monde discute : il paraît que des avions sont venus en rase-mottes mitrailler nos postes frontières. La troupe grouille un peu partout – le feu n’arrête pas de crépiter. Obscurément chacun sent que la chose prend des proportions, l’événement s’organise, se dispose. Enfin le calme : nous nous décidons à aller prendre le café. Soudain, à une dizaine de kilomètres, une énorme explosion, finale, majestueuse. On saura plus tard que c’est à Borre, le cantonnement que nous habitions il y a un mois. Un bombardier a explosé au sol avec toutes ses bombes, tuant une centaine de curieux. Je me hâte vers la popote – j’ai un mauvais pressentiment, le cœur serré. Ça doit y être, cette fois. À la porte, je rencontre De K. qui loge dans la ferme, l’air agité : « Mon lieutenant, ça y est, ils ont envahi la Belgique ». Il vient de l’apprendre par la radio. Allons, c’est fait. Quelque chose en moi se met à un autre cran : comment dire mieux.

p. 34