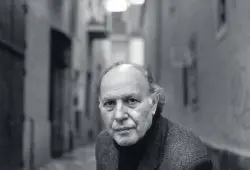

Imre Kertész, de son propre aveu, aura été l’enfant des dictatures. Né en 1929 à Budapest d’une famille juive, il sera déporté à quinze ans au camp d’Auschwitz-Birkeneau, puis à Buchenwald où il sera tenu prisonnier jusqu’à la Libération. Journaliste pour le quotidien hongrois Világosság, il est licencié en 1951 alors que le journal est proclamé organe du parti communiste. « La base de la vie, dans un système totalitaire, est la connaissance qu’à tout moment nous pouvons être tués », disait-t-il récemment*.

Paranoïa, anonymat, pauvreté, mais aussi création : il trouvera dans la seule vie possible, la sienne, intérieure, hors de l’histoire, le terreau fertile de ses écrits. Il faudra que tombe le « rideau de fer » à la frontière austro-hongroise en 1989 pour que soit découverte l’œuvre inquiétante de ce grand nocturne.

« ‘Pourquoi venez-vous encore nous raconter votre histoire quarante ans après, après le Viêt-nam, après les camps de Staline, la Corée, après tout cela pourquoi ?’1 » demandait un étudiant à l’écrivain Primo Levi qui témoignait de son expérience des camps nazis. Ce dernier lui répondit qu’il aurait raconté la guerre du Viêt-nam s’il y avait participé, ou le goulag s’il avait vécu les camps de Staline, mais cette réponse lui paru à lui-même insuffisante. Il eut l’impression que ses livres étaient vieux, qu’ils avaient vieilli. Primo Levi savait peut-être – comment interpréter son suicide survenu quelques années plus tard ? – que le témoignage est plus qu’un devoir de mémoire. Car Auschwitz n’est pas passé, il constitue une blessure béante pour l’Europe. À preuve, le Prix Nobel qui est décerné à Imre Kertész en 2002, la popularité croissante de son œuvre. « Si l’Holocauste a créé une culture – ce qui est incontestablement le cas – le but de celle-ci peut être seulement que la réalité irréparable enfante spirituellement la réparation, c’est-à-dire la catharsis. Ce désir a inspiré tout ce que j’ai jamais réalisé », dira Imre Kertész dans son discours de réception du Prix Nobel. Pour l’auteur hongrois, le véritable art est celui qui naît de la déchirure éprouvée en regardant le monde après une nuit de cauchemars. Suivant les pas de Kafka, de Orwell, de Nietzsche, l’écrivain arpentera les horizons perdus de son Occident. Ses héros-témoins seront comme des têtes chercheuses parmi les ruines. Plus que des vestiges, ce sont les traces d’une pensée nouvelle, réparatrice, qu’ils chercheront à dévoiler.

La fissure

Quinze ans après la Libération, Imre Kertész commence l’écriture d’Être sans destin2, le récit de son expérience des camps. Le traitement du sujet n’a rien de conventionnel et c’est peut-être pour cette raison que le manuscrit fut d’abord refusé par les éditeurs de l’époque stalinienne. Déroutant, aucun mot ne saurait mieux décrire le regard de l’adolescent entraîné dans un voyage qu’il ne redoute même pas. Ses premières impressions à la sortie du train – « J’ai fait un grand bond dans la lumière du jour, à l’air libre » – dans une gare « en tout point vibrante et palpitante », nous sont révélées sans filtre. Le jeune homme sera surpris de voir de véritables détenus en tenue rayée. « Je les trouvais louches et insolites, dans l’ensemble […]. J’étais curieux de connaître leur crime ». Et, comme de nombreux arrivants, il est rassuré par la présence sereine des Allemands au milieu de tout le désordre des premiers instants.

Le récit de la suite n’aurait pas été aussi intolérable pour le lecteur si le héros n’avait pas été dépossédé de lui-même et conséquemment de son destin. Ce qui nous rend le malheur insupportable, ce n’est pas le malheur lui-même, mais la pensée que les circonstances, eussent-elles été autres, auraient pu nous l’éviter. Paradoxalement, considérer le malheur comme une nécessité calme l’esprit. Le mal qui nous a frappé n’est plus que « l’inévitable effet de la rencontre entre les événements du dehors et notre état intérieur3 », écrit Schopenhauer, que lira Imre Kertész à l’époque de la liquidation des bibliothèques au début du régime communiste.

Écrire, survivre

Imre Kertész consacrera dix ans à l’écriture d’Être sans destin. Le refus4, deuxième livre d’une trilogie qui comprend aussi Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, raconte d’abord les deux années d’insuccès et d’attente qui précédèrent la parution du livre, une période difficile pour l’écrivain confronté encore une fois à l’oppression d’un pouvoir totalitaire. Il y décrit la chambre minuscule où sa femme et lui durent vivre pendant plusieurs années, non loin de l’appartement où elle fut arrêtée pour être emprisonnée sans raison pendant un an. Sur l’unique table, gît un paquet de feuilles. À côté, la lettre de refus d’un éditeur. « Nos lecteurs ont lu votre manuscrit et selon leur avis unanime, nous ne pouvons pas envisager la publication de votre roman. Nous pensons que vous n’avez pas réussi à donner une expression artistique à votre expérience vécue, bien que le sujet soit terrible et bouleversant. » Aujourd’hui, et la télévision est là pour nous le rappeler, il y a quelque chose qui ennuie le spectateur dans la représentation de la tragédie. L’accumulation des images effrayantes ne génère plus qu’indifférence. « Comment l’horreur peut-elle être un objet esthétique si elle ne contient rien d’original ? », se demande l’auteur dont l’expérience ne correspond en rien à la conception classique de la tragédie, c’est-à-dire à l’idée d’une intervention surnaturelle, étrangère à l’être humain. Le malheur aura été justement pour lui de comprendre que la tragédie est le fait de plusieurs humains travaillant ensemble, main dans la main, consciencieusement, à retourner « la nature humaine contre la vie humaine5 ».

La deuxième partie du Refus a quelque chose de kafkaïen. L’écrivain accompli, maintenant reconnu, revient dans son pays qu’il avait quitté autrefois, pour occuper un poste de journaliste. Avant même qu’il n’intègre ses fonctions, il reçoit son congédiement. Dès lors commence pour lui l’immense farce du stalinisme. Évidemment, le livre, publié en 1988 dans sa version originale hongroise, n’a pas été apprécié. On reprochait à l’écrivain d’avoir suivi sa propre voie – d’une voix grinçante – et non pas celle du réalisme socialiste.

Le destin qui se trace dans la solitude de l’écriture n’est pas nécessairement enviable. La nature du travail d’écriture n’est rien d’autre, fondamentalement, « que de creuser, continuer et finir de creuser cette tombe que d’autres ont commencé à creuser […] dans l’air », écrit Imre Kertész dans Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas6. Ce travail d’ « autoliquidation consciente », comme il le qualifie lui-même, est la seule liberté possible, un acte morbide, il va de soi. Les efforts de subsistance, les contrats de traduction, sa femme, les amitiés, le réel en somme, l’arrache à sa dérive. Mais il supporte mal l’oubli essentiel à la mécanique de toute vie sur terre. Par l’écriture, il se défait de l’obligation d’exister dans toutes les cellules de son corps.

On ne peut nier son appartenance à l’espèce humaine sans en ressentir un jour le regret. Un enfant aurait pu naître. Une humanité aurait pu vivre autrement. Un homme parmi les autres aurait pu exister.

À l’enfant qu’il n’a jamais eu, le sexagénaire prononce un kaddish (prière des morts de la religion juive), lui qui, paradoxalement, n’a jamais pratiqué la religion de ses ancêtres et ne croit pas en Dieu. Cette prière qui aurait dû être empreinte d’amour se transforme en réquisitoire contre lui-même, cet homme qui n’a jamais voulu perpétuer sa souffrance. En disant non à la procréation, a-t-il tout détruit, tout réduit en poussière, comme il le dit, ou a-t-il plutôt fait acte de lucidité ? Irrémédiablement, à force de tentatives d’explications, et comme malgré lui, il est confronté à son propre désir de vivre.

Traces, poussières

Quand est publié Un autre, Chronique d’une métamorphose7, presque cinquante ans se sont écoulés depuis la Libération. L’écrivain est libre et ses textes sont traduits dans plusieurs langues – cinq livres aujourd’hui traduits en français d’une œuvre qui en compte onze. Il n’est plus cet exilé du monde, anonyme, grand oiseau de nuit, il est un autre. Nouvelle condition : calme inespéré ? Dans son journal écrit entre 1991 et 1995, repris dans Un autre, il relate ses pérégrinations à travers une Europe qu’il n’avait pu entrevoir autrement qu’à travers les livres. S’il tente encore de s’expliquer son passé et ce qu’est devenu le monde, ses propos sont moins sarcastiques et véhéments qu’ils le furent dans Kaddish. Il marche lentement et s’arrête devant les paysages d’un continent inédit. Entre les lignes surgissent ces illuminations que l’on dirait propres à un art transcendant, sacré.

Certains événements ramènent le limon d’une mémoire fatiguée. Et l’on pourrait même croire que la visite en Allemagne qu’il relate dans son journal fut peut-être à la source d’un roman publié un an plus tard : Le chercheur de traces8.

Un homme est envoyé dans une région où s’est accompli l’innommable. Y trouvera-t-il le « témoignage ferme de son existence douteuse » ? Un autocar le laisse à un arrêt où nul voyageur ne le suit. Autour de lui : l’espace nu. À quelques pas de la route, il trouve enfin le lieu recherché qu’il reconnaît par son portail. Toutefois, au-delà, plus rien ne lui parle. « À quoi pouvait-il s’accrocher pour acquérir une certitude ? Avec quoi lutter, s’il était privé de tous les objets de la lutte ? » Devant l’étendue couverte d’herbes balayées par le vent, il prend conscience qu’un vide douloureux continuait de le dévorer. Jadis un crime lui a fait perdre quelque chose qu’il perd à nouveau. Cette chose était peut-être le sens du réel, la croyance en une réalité qui existe avant l’individu, un tracé, un destin.

On a reproché à Imre Kertész d’être l’écrivain d’un seul thème. Mais toute littérature ne cherche-t-elle pas à recoudre perpétuellement la blessure qui l’a fait naître ? Elle s’ouvre à mesure qu’on la répare. Voilà qui exige beaucoup d’entêtement.

*Texte paru en décembre 2003. Imre Kertész est mort à Budapest le 31 mars 2016.

1. Primo Levi, Le devoir de mémoire, Mille et une nuits, 1997, p. 37-38.

2. Imre Kertész, Être sans destin, trad. du hongrois par Natalia Zaremba-Huzvai et Charles Zaremba, 10/18, Paris, 2002, 366 p. ; 17,50 $.

3. Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, PUF, 2003, p. 488.

4. Imre Kertész, Le refus, trad. du hongrois par Natalia Zaremba-Huzvai et Charles Zaremba, Actes Sud, Arles, 2001, 348 p. ; 41,75 $.

5. Discours de réception du Prix Nobel 2002.

6. Imre Kertész, Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, trad. du hongrois par Natalia Zaremba-Huzvai et Charles Zaremba, Actes Sud, Arles, 1995, 156 p. ; 26,50 $.

7. Imre Kertész, Un autre, Chronique d’une métamorphose, trad. du hongrois par Natalia Zaremba-Huzvai et Charles Zaremba, Actes Sud, Arles, 1999, 149 p. ; 27,75 $.

8. Imre Kertész, Le chercheur de traces, trad. du hongrois par Natalia Zaremba-Huzvai et Charles Zaremba, Actes Sud, Arles, 2003, 117 p. ; 23,95 $.

EXTRAITS

« Et malgré la réflexion, la raison, le discernement, le bon sens, je ne pouvais pas méconnaître la voix d’une espèce de désir sourd, qui s’était faufilée en moi, comme honteuse d’être si insensée, et pourtant de plus en plus obstinée : je voudrais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration. »

Être sans destin, p. 261.

« Il y a quelque chose de digne à exécuter un ordre de meurtre et à subir avec un certain sang-froid le fait d’être désigné et massacré. »

Un autre, Chronique d’une métamorphose, p. 14.

« Ces jours-là, je lisais justement le récit de la mort de trois cent quarante juifs hollandais dans les carrières de Mauthausen. À l’arrivée du convoi, le lieutenant Ernstberger fait comprendre à Glas, un détenu politique qui est secrétaire de baraque, que selon les ordres, ils ne doivent pas rester en vie plus de six semaines. Glas émet des réserves : condamné à trente coups de bâton, il est remplacé par un droit commun. Le lendemain, les juifs hollandais sont menés à la carrière. Au lieu de prendre les cent quarante-huit marches de pierres, ils doivent descendre par les éboulis abrupts. Tout au fond, on leur met une planche sur les épaules et, dessus, des blocs de pierres trop gros. Dès la première marche, les pierres glissent des planches et écrasent les pieds de ceux qui se pressent derrière. Chaque accident entraîne des coups. Plusieurs juifs hollandais se jettent du haut de la falaise dès le premier jour. Puis, neuf à douze personnes sautent ensemble en se tenant par la main. Les employés civils de la carrière adressent une réclamation aux SS : ils se plaignent de ce que les lambeaux de chair et de cervelle qui recouvrent les rochers ‘offrent un spectacle horrible’. Une équipe de travail nettoie les pierres avec de l’eau sous pression : désormais des détenus fonctionnaires montent la garde et toute infraction entraîne un châtiment exemplaire. On peut dire que le désir de mort est puni de mort. Et même ceux qui ne veulent pas mourir sont tués. Tous sont massacrés en trois semaines au lieu de six. »

Le refus, p. 46.

« […] il semble que finalement dans ma douleur, je découvre des forces créatrices, peu importe à quel prix, et peu importe si ce n’est qu’une vulgaire compensation qui a pris forme dans cette force créatrice, l’essentiel est qu’elle a pris forme, et à travers la douleur, je vis une sorte de vérité, et si je ne la vivais pas, peut-être, qui sait, me laisserait-elle froid : si bien que l’image de la douleur se confond en moi toujours et intimement avec l’image de la vie, et – j’en suis absolument sûr –, avec son image la plus réelle. »

Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, p. 71.