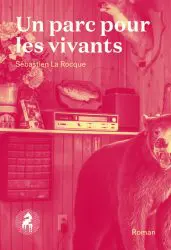

Sébastien La Rocque est le fils du défunt Gilbert La Rocque, écrivain aussi connu du milieu littéraire québécois des années 1970 pour avoir œuvré à titre d’éditeur chez Québec Amérique. Après avoir abandonné des études doctorales en lettres, La Rocque, le fils, s’est quant à lui recyclé dans l’ébénisterie. Ces deux centres d’intérêt sont d’ailleurs exploités dans Un parc pour les vivants, une réflexion sur le confort et le réconfort des objets, sur leur envahissante présence devenue, pour certains, d’une vitale nécessité : « [D]ans la poussière qui s’accumule sur les objets », écrit l’auteur, se cache « une vie secrète au sein de laquelle l’homme n’a plus de rôle ».

C’est donc à dessein si l’homme n’occupe pas le premier plan de ce roman morcelé qui suit les destins entrecroisés de plusieurs figurants. Tout se passe comme si les personnages de La Rocque habitaient en étrangers un espace meublé de bricoles, et par le fait même comme s’ils étaient relégués à la périphérie des récits auxquels ils sont supposés donner vie. Michel, un professeur de littérature en sabbatique, se réfugie dans les livres de sa vaste bibliothèque ; Marin, un antiquaire souffrant du syndrome de Diogène, croule sous les vieilleries entassées dans son appartement ; pour combattre l’inanité de son existence, Mathieu butine sur Internet, aligne les rencontres extraconjugales dans les chambres de motel. Quant à Thomas, il opte pour la sagesse du nageur : si tu ne peux vaincre le courant, retire-toi. Seul, puis en compagnie de Myriam, il part à la recherche d’une place pour les vivants, d’une cabane dans un impossible Walden où, redevenu maître de lui-même, il se réappropriera enfin le centre de son propre monde.

Parce que ce sont les objets qui tiennent le premier rôle, l’action de ce livre reste assez mince. La Rocque pratique plutôt une description photographique, brillamment servie, au demeurant, par son regard de passionné de meubles et d’antiquités qu’il aiguise depuis des années. Sur le fond d’une Grande Fin ourdie par la civilisation matérielle de l’homo economicus, il applique aux relations humaines les principes de l’économie marchande : servir, jeter. Le message est parfois gros à force d’accumulations, mais toujours livré dans la forme la plus soignée. En résulte une espèce de rejeton tardif du nouveau roman élaboré à partir des thèses sociologiques de Jean Baudrillard.

ESPACE PUBLICITAIRE

DERNIERS NUMÉROS

DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE

Loading...