Il y a cent un ans éclatait la Première Guerre mondiale, il y a soixante-dix ans la Seconde allait vers son dénouement. Anniversaires obligent : documents visuels, témoignages, correspondances et études se multiplient en cette double occasion. Nous pensions tout savoir des deux événements dans leurs causes, leur déroulement, leurs acteurs et leurs victimes. Nous pouvions croire que du moins l’essentiel avait été dit, montré, reconstitué mais nous n’en avons jamais fini avec l’obsession de l’Apocalypse.

Apocalypse de Daniel Costelle et Isabelle Clarke

Par Laurent Laplante

Une guerre horrible exige une diversité d’examens. Tous sont légitimes, pourvu que chacun condamne l’ignominie ; l’œil qui demeurerait sec ferait honte à tout humain.

Sur ce terrain, Apocalypse, La 1ère Guerre mondiale1 n’encourt aucun reproche : les images propulsent le cœur vers la bouche. L’album n’est pourtant pas irréprochable. Il a interprété son mandat comme un pari sur l’image et presque exclusivement sur elle. Oui, quelques pages rappellent la genèse épidermique du conflit, mais ni ses causes profondes ni les erreurs commises au moment de l’armistice et signalées par Keynes ne sont mises en lumière avec assez de force. Pas plus que les soldats traités en chair à canon, les lecteurs ne sauront pourquoi des pays civilisés ont permis (voulu ?) ce carnage. Les photographies émeuvent, mais elles ne protègent guère contre la récidive.

Sur ce terrain, Apocalypse, La 1ère Guerre mondiale1 n’encourt aucun reproche : les images propulsent le cœur vers la bouche. L’album n’est pourtant pas irréprochable. Il a interprété son mandat comme un pari sur l’image et presque exclusivement sur elle. Oui, quelques pages rappellent la genèse épidermique du conflit, mais ni ses causes profondes ni les erreurs commises au moment de l’armistice et signalées par Keynes ne sont mises en lumière avec assez de force. Pas plus que les soldats traités en chair à canon, les lecteurs ne sauront pourquoi des pays civilisés ont permis (voulu ?) ce carnage. Les photographies émeuvent, mais elles ne protègent guère contre la récidive.

Photographies et cinéma

L’introduction pose cette question : « Faut-il diffuser ces films du passé tels quels, sans les restaurer, avec leur vitesse accélérée, sans musique, sans commentaire, et sans public ? » Ainsi formulée, la question corrobore le choix des auteurs : oui à la colorisation. S’ensuit, aussi discutable, un autre verdict : l’album rescapera le film. « Cette mise en couleurs se retrouve, évidemment, dans cet album, qui permet de passer de l’éphémère à l’étagère. Le film passe vite, charriant son émotion ; les images restent, invitant à la réflexion. » Le texte, plus minutieux, plus explicite, n’est-il pas plus favorable à la mémoire ? La question est évacuée. Et la colorisation semble importer plus que les causes du massacre.

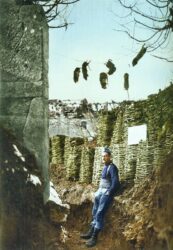

Ainsi privilégiée, l’image impose sa loi et son monopole. La puanteur elle-même semble suinter des images. La vermine, la boue, la malpropreté éprouvent les corps. Le conscrit, parti en promettant aux siens d’être de retour pour la récolte ou, au pire, pour Noël, croupit sans repère dans son marécage infesté de rats. Non seulement il ne sait pas pourquoi on le dresse contre d’autres soldats qu’il ne parvient pas à haïr, mais on lui promet le peloton d’exécution s’il s’égare en faisant retraite. À cet égard, le document le plus scandaleux de l’album provient de l’État français lui-même : c’est la liste insensée des sanctions qu’encourt le soldat soupçonné de manquer d’enthousiasme. Les auteurs ont raison d’insister : « Il faut lire ces pages terribles : c’est le véritable discours de la guerre ».

Ainsi privilégiée, l’image impose sa loi et son monopole. La puanteur elle-même semble suinter des images. La vermine, la boue, la malpropreté éprouvent les corps. Le conscrit, parti en promettant aux siens d’être de retour pour la récolte ou, au pire, pour Noël, croupit sans repère dans son marécage infesté de rats. Non seulement il ne sait pas pourquoi on le dresse contre d’autres soldats qu’il ne parvient pas à haïr, mais on lui promet le peloton d’exécution s’il s’égare en faisant retraite. À cet égard, le document le plus scandaleux de l’album provient de l’État français lui-même : c’est la liste insensée des sanctions qu’encourt le soldat soupçonné de manquer d’enthousiasme. Les auteurs ont raison d’insister : « Il faut lire ces pages terribles : c’est le véritable discours de la guerre ».

Témoignages en tous genres

L’album rend si aliénante la vie du conscrit qu’on s’étonne de lire en parallèle les témoignages d’enfants choisis parmi les célébrités. Que pèsent en regard des cauchemars du front les émotions en rose et bleu de Simone de Beauvoir à sept ans, de Françoise Dolto à sept ans, d’Anaïs Nin à onze ans et depuis New York ? Le fait d’avoir des photographies attendrissantes obligeait-il à les accoler aux insupportables boucheries ? La disproportion choque.

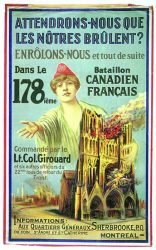

Le chauvinisme, bien que tempéré par une certaine variété des sources, tape quand même du pied. On peut le comprendre, plus malaisément l’excuser. Les archives françaises sont plus abondantes, plus accessibles, c’est certain, que celles de Berlin ou de Moscou, mais…

Et les coupables ?

Assez tôt, l’album pose la question clé : « La Première Guerre mondiale aurait-elle pu ne pas avoir lieu ? » La réponse est en guimauve : « Si les diplomates et les dirigeants des principales puissances européennes avaient réussi à négocier et à éviter la guerre en 1914, comme ils avaient réussi à le faire pendant plus de vingt ans, rien n’indique et ne permet de croire, d’affirmer que la Grande Guerre aurait éclaté… plus tard ». Lapalissade ?

Portraits à l’appui, l’album aborde un aspect déconcertant du conflit : la parenté entre les rois et les empereurs qui se combattent. « Nicolas II est le petit-fils de la reine Victoria, le souverain britannique George V est donc son cousin […]. L’empereur allemand Guillaume II est aussi un cousin. » Qu’une famille royale mette en veilleuse son appartenance au clan des Saxe-Cobourg et s’invente le patronyme de Windsor ne change rien au fait que le conflit a quelque chose de désagréablement incestueux.

Mérite majeur, l’album rend hommage aux humbles : c’est d’eux que furent exigées les immolations. Les généraux ? Isolés et incompétents. Des pressions souterraines ? Bien sûr ! Si Guillaume II hésite, « militaires et industriels le poussent vers la guerre ». C’est vague. L’apocalypse a lieu, mais les images, toujours troublantes, passent au large de la responsabilité. Force et limites de l’image.

1. Daniel Costelle et Isabelle Clarke, Apocalypse, La 1ère Guerre mondiale, Flammarion, Paris, 2014, 256 p.; 54,95 $.

Sigmaringen de Pierre Assouline

Par Roland Bourneuf

Dans la plaine de la Souabe, qui s’étend au sud-ouest de l’Allemagne, se dresse sur une colline rocheuse, massif et solitaire, le château de Sigmaringen.

Rien de commun avec ces châteaux de style troubadour que le roi Louis II fit construire en Bavière à la fin du XIXe siècle pour vivre au quotidien ses rêveries de gloire médiévale. Du plus célèbre, Neuschwanstein, dans un jaillissement fou de tours, de créneaux, d’échauguettes, Walt Disney a fait l’image aujourd’hui dans toutes les mémoires pour un conte de fées. Sigmaringen, bien que reconstruit après un incendie, est authentique : il appartient depuis le Moyen Âge à la lignée impériale des Hohenzollern.

Rien de commun avec ces châteaux de style troubadour que le roi Louis II fit construire en Bavière à la fin du XIXe siècle pour vivre au quotidien ses rêveries de gloire médiévale. Du plus célèbre, Neuschwanstein, dans un jaillissement fou de tours, de créneaux, d’échauguettes, Walt Disney a fait l’image aujourd’hui dans toutes les mémoires pour un conte de fées. Sigmaringen, bien que reconstruit après un incendie, est authentique : il appartient depuis le Moyen Âge à la lignée impériale des Hohenzollern.

En 1944, quand s’ouvre le roman de Pierre Assouline1, le lieu acquiert une tout autre célébrité : il devient le refuge de Pétain accompagné de ses ministres. Hitler les a logés dans le château dominant le village, étrange enclave française dans l’Allemagne nazie, qui vit ses derniers mois. À l’est progresse l’Armée rouge, à l’ouest avancent les Alliés, la tenaille se referme inexorablement. Mais les hôtes du château ne veulent encore y croire.

Ils se sont installés là, en seigneurs et maîtres, avec leur morgue, leurs intrigues embrouillées et nauséabondes, leurs rivalités féroces, leurs projets aberrants de reconquête du pouvoir. Pétain ne se montre guère que dans ses promenades, il s’enferme dans sa maussaderie et ses ruminations – ses remords ? on ne le croit guère. Voici resurgir la tête presque chauve ou le képi à feuilles de chêne qui figurait sur les affiches de propagande, les timbres-poste, les bureaux des administrations où son image avait remplacé la Marianne républicaine, sa voix chevrotante à la radio qui appelait les Français au repentir et au sacrifice après la défaite… Et ses ministres, tous collabos fervents : Laval le maître combinard et roublard à la botte des Allemands, Darnand le fondateur de la sinistre Milice qui avec des volontaires français doublait le travail de la Gestapo, de Brinon représentant du gouvernement auprès de Hitler, Déat lui aussi secrétaire d’État, et combien d’autres occupant divers échelons dans la hiérarchie des subalternes serviles. Curieusement plusieurs de ces hommes de l’extrême droite fascisante furent à leurs débuts des communistes – sujet à méditer sur les fluctuations des allégeances politiques… Ne pas oublier les épouses de ces messieurs, criardes ou geignardes, qui se plaignent de la nourriture ou du chauffage. Et paraît aussi celui qu’on attendait, Louis-Ferdinand Céline, non pas – heureusement – en vociférateur antisémite mais en médecin bohème des démunis.

Tout ce beau monde évolue dans le château labyrinthique, défendant bec et ongles son territoire et ses privilèges, en un ballet incessant dont le romancier se plaît à décrire les figures grotesques. Une galerie de portraits – appuyés sur une solide documentation et mis en scène avec une très probable justesse. Un tableau d’histoire aussi qui montre comment une harde de loups redoutables est devenue une bande de roquets jappeurs qui veulent sauver leur peau.

©Claude Truong-Ngoc 2012

Les ajouts romanesques s’intègrent habilement à ces données historiques. D’abord par le choix du narrateur, Julius le majordome comme en exigeait et produisait naguère l’aristocratie européenne. Irréprochable dans ses fonctions, il entend, il voit tout et ne dit rien. Rôle difficile dans lequel il s’efforce de préserver son jugement lucide, son intégrité morale, sa dignité en toutes situations : il doit servir cette tourbe et ne pas pactiser avec ses manœuvres. Allemand et aimant son pays, souffrant de le voir conduit à la ruine par la folie hitlérienne, mais connaisseur de la France. Julius doit traverser chaque jour un terrain miné. Le danger vient de partout : des rancunes et rivalités de ces hôtes qui se croyaient tout-puissants, des indicateurs cachés dans le personnel, tel ce domestique lourdaud et simplet qui se révèle un SS. Les murs ne dissimulent pas des micros mais ils ont des oreilles. Julius esquive et le roman, qui rapporte les faits et gestes de cette faune inquiétante, se donne souvent comme le long monologue intérieur ou plutôt le dialogue muet que Julius entretient avec lui-même. En son for intérieur il résiste et son refus se révèle prendre une forme inattendue. Tous ignorent qu’il est un chanteur de grand talent et en secret il note sur de petites fiches les persécutions dont sont victimes les artistes juifs. Modeste témoignage sur les méfaits nazis mais acte courageux dans le milieu où vit Julius. Une idylle – il en fallait une dans cette sombre histoire ! – s’ébauche entre lui et une jeune Alsacienne de l’entourage du maréchal Pétain. Il se trouve qu’elle travaille en réalité pour les Alliés…

L’enjeu pour ces personnages est de vivre en contact permanent avec le mal et de ne pas pactiser avec lui. Tel est sans doute la question essentielle que pose ce livre et, autant qu’un tableau d’histoire, son sujet profond. La guerre l’a montré maintes fois pour l’honneur des hommes : le mal suscite aussi des héros inconnus.

Vient le dénouement de l’épisode Sigmaringen : le sauve-qui-peut éperdu avant qu’arrivent au château les troupes alliées, épisode dérisoire du crépuscule des faux dieux du Reich. Cependant Julius presque seul maintient l’ordre, le respect rigoureux de l’étiquette pour la domesticité tentée par le pillage et pour lui-même la fierté au milieu du chaos. Il remettra presque intact le château à son maître véritable, le prince de Hohenzollern.

Les combats sont finis, Hitler et ses séides morts. Un peu plus tard le majordome musicien et francophile qui a cherché à sauver modestement l’honneur de son peuple chante en allemand du Trenet comme si c’était un lied de Schubert devant un auditoire français médusé : « Douce France, cher pays de mon enfance ».

Pour les collaborateurs le dernier acte se jouera bientôt. Pour certains (Laval, Darnand, de Brinon), devant le peloton d’exécution. La peine de mort commuée en prison à vie pour le vieux maréchal. D’autres connaîtront l’exil confortable dans l’Espagne de Franco ou un monastère, une école en Italie. Lâchetés, silences, complicités… Céline, on le sait, bénéficiant de protections officielles, se réfugie au Danemark, puis condamné par contumace, gracié par la loi d’amnistie de 1951, rentre en France. Il y écrit sa pitoyable odyssée où se mêlent le fantasme et l’événement, D’un château l’autre. Le rapprochement s’arrête à la similitude du lieu et des protagonistes. Céline submerge Sigmaringen dans un incoercible flot verbal. On peut aimer et même admirer le déluge qui, lorsqu’il n’atteint pas au grandiose, charrie – comme dit Gracq – « du tout-à-l’égout ». Assouline, lui, raconte une page d’histoire. Au déferlement langagier de Céline, on peut préférer le cours mesuré d’un art classique qui reconstitue avec habileté et couleur l’événement. Si le dénouement peut sembler un peu trop fleur bleue, pourquoi ne pas se laisser émouvoir par la dignité de Julius le majordome parmi des fantoches qui furent à leur heure redoutables ? Trop médiocres pour devenir des figures shakespeariennes sur fond d’effondrement des faux dieux hitlériens, ils s’agitent encore avant de passer à la trappe du père Ubu.

1. Pierre Assouline, Sigmaringen, Gallimard, Paris, 2014, 359 p. ; 34,95 $.

Ce que j’ai voulu taire de Sándor Márai

Par Roland Bourneuf

Avec à ce jour une quinzaine de traductions, Sándor Márai conquiert dans le lectorat francophone la place éminente qui déjà était la sienne en Europe dans la première moitié du XXe siècle. Si cet ouvrage n’ajoute pas à son renom littéraire, il nous fait comprendre le drame qu’il a vécu et qu’il a peut-être « voulu taire » sous le nazisme, comme bien d’autres intellectuels de la Mitteleuropa.

Manuscrit non achevé, rédigé en 1949-1950, perdu jusqu’à ce qu’il soit publié en Hongrie en 2003, Ce que j’ai voulu taire1 devait constituer la troisième et dernière partie des Confessions d’un bourgeois. Il s’agit donc d’un complément un peu disparate, fait de souvenirs, de considérations sur l’époque, de questions, de portraits d’hommes d’État qu’a connus l’auteur, où celui-ci livre sa propre histoire dans le contexte sociopolitique où il a vécu.

En 1938, par le coup de force de l’Anschluss, Hitler annexe l’Autriche et ses troupes entrent à Vienne. Márai comprend que c’en est fait de l’autonomie de son propre pays, qui lui est limitrophe. Celui-ci résultait du démembrement en 1919 de l’Empire austro-hongrois bicéphale. Il demeure largement agricole et des aristocrates possèdent de grandes propriétés mais des conflits ne cessent de se manifester entre des minorités et des idéologies complexes et opposées dont nous peinons à distinguer les enjeux. Malgré quelques tentatives avortées, les réformes démocratiques n’ont pas été réalisées et le pays demeure « la vieille Hongrie des Seigneurs ».

En 1938, par le coup de force de l’Anschluss, Hitler annexe l’Autriche et ses troupes entrent à Vienne. Márai comprend que c’en est fait de l’autonomie de son propre pays, qui lui est limitrophe. Celui-ci résultait du démembrement en 1919 de l’Empire austro-hongrois bicéphale. Il demeure largement agricole et des aristocrates possèdent de grandes propriétés mais des conflits ne cessent de se manifester entre des minorités et des idéologies complexes et opposées dont nous peinons à distinguer les enjeux. Malgré quelques tentatives avortées, les réformes démocratiques n’ont pas été réalisées et le pays demeure « la vieille Hongrie des Seigneurs ».

Sous la pression de l’Allemagne dont les troupes ont franchi tranquillement ses frontières, saluées par des sympathisants, dont les redoutables Croix fléchées, la petite Hongrie est obligée de déclarer la guerre perdue d’avance à l’immense Russie. Commence alors la nazification progressive du pays. Est visée entre autres la classe bourgeoise à laquelle Márai appartient, comme la plupart des intellectuels. Il l’avoue sans détour et il fait son autocritique – « moi aussi j’ai fait partie des snobs ». Mais il fait aussi l’éloge de la bourgeoisie qui, certes, avait ses tares mais qui historiquement a beaucoup apporté à toute l’Europe : la connaissance et une large vision du monde, la lutte en Angleterre particulièrement, pour « l’obtention des droits civiques contre les despotes puis contre les pouvoirs étatiques ». Y a-t-il maintenant un espoir pour elle face au nazisme qui en bafoue toute valeur humaniste ? Et quand Hitler sera vaincu, la Russie imposera sa loi inflexible à la Hongrie pour des décennies – souvenons-nous du soulèvement de Budapest écrasé en 1956. Márai le bourgeois se retrouve à nouveau sur le banc des accusés.

Il essaie de trouver un modus vivendi pour lui comme pour son pays, il rêve d’une « Troisième Voie » qui serait un utopique socialisme bourgeois. « Ai-je encore le droit de vivre et de travailler, moi, le bourgeois, ai-je encore quelque devoir à accomplir sur cette terre ? » D’autres œuvres de Márai (Libération, Métamorphoses d’un mariage) enregistrent le douloureux constat qui est aussi celui de Stefan Zweig : « le monde d’hier » est mort et avec lui la culture qu’il avait édifiée. Márai avait aussi perdu un enfant à sa naissance, la pire douleur dont le souvenir « a ‘stérilisé’ tout ce qui s’est passé après ». Après la guerre, il part pour un exil définitif aux États-Unis, où il poursuit une activité littéraire. Mais coupé de ses racines, isolé, brisé par la disparition de sa femme bien-aimée et de son autre fils, il se donnera la mort en 1989.

Grand écrivain, grand humaniste, Márai a connu la gloire et les tragédies de son siècle. Ce livre des deuils successifs, narrés avec dignité et un souci manifeste d’être vrai, où se disent aussi la colère, l’indignation et la douleur, est en définitive l’histoire d’un homme qui a tout perdu.

1. Sándor Márai, Ce que j’ai voulu taire, trad. du hongrois par Catherine Fay, Albin Michel, Paris, 2014, 208 p. ; 29,95 $.