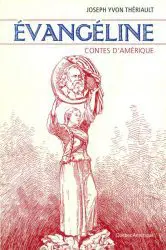

La plupart des groupements nationaux ont pu bénéficier d’un récit de fondation, soit une œuvre majeure qui permette de donner du sens au social, de l’organiser à partir d’un ancrage de représentations qui témoignent d’un certain « génie » de la nation. Ainsi, il n’est a priori rien d’étonnant au fait que le poème Evangeline, A tale of Acadia de l’Américain Henry Wadsworth Longfellow ait pu être soumis à une semblable instrumentalisation. Ce qui toutefois suscite l’intérêt de la part de l’essayiste et sociologue Joseph Yvon Thériault dans Évangéline, Contes d’Amérique, c’est que ce même récit poétique ait pu servir à l’érection de trois « références » distinctes, qui constituent autant de catégories sociologiques à partir desquelles il entend étudier la récupération et l’influence de l’œuvre de Longfellow : la nation (américaine), la minorité nationale (acadienne) et l’ethnie (cadienne).

Le poème de Longfellow paraît à l’origine en 1847, lequel table selon Thériault sur cinq grands thèmes fédérateurs. Il s’agit d’abord, en filigrane, de l’acte de fondation par les pèlerins puritains du Mayflower, ainsi que de l’odyssée du peuple élu et de l’idéal démocratique, tous deux liés par leur origine à une conception messianique de la terre d’Amérique. La frontière, chère à l’historiographie américaine, y est également présente, alors que la place du catholicisme est abordée en ce qu’elle permet une certaine transcendance que n’autorise guère le protestantisme. Tombé sous la critique moderniste, Longfellow, véritable « pop star » de son époque, sera désormais discrédité. Cela serait redevable à un changement de cap de l’identité américaine : de l’Amérique fusionnelle anglo-protestante (WASP), l’on passe à celle du pluralisme sociétal et multiculturel.

Le parcours d’Évangéline n’est pas pour autant terminé. Les Acadiens utiliseront le récit après que celui-ci aura fait un détour en terres canadiennes-françaises et y aura acquis sa couleur nationaliste. Sous l’influence des travaux programmatiques de l’historien et sociologue français François-Edme Rameau de Saint-Père, qui attestent l’existence d’une société pré-déportation, les Acadiens mettent sur pied un programme d’éveil identitaire qui passe, entre autres, par la colonisation des terres et le développement d’institutions nationales. Dès lors, l’Évangéline du récit acadien devra revenir au pays, afin de refonder la patrie brisée par le Grand Dérangement. Toutefois, elle devient par la suite le symbole d’une mémoire de la victimisation, ce que rejetteront d’ailleurs les acteurs de la modernité naissante de la fin des années 1960 et d’après, d’Antonine Maillet à Herménégilde Chiasson.

La troisième partie retrace quant à elle l’arrivée d’Évangéline en terres louisianaises, par l’entremise du récit de Felix Voorhies, Acadian Reminiscences, With the True Story of Evangeline (1907). Ce dernier met en scène Emmeline Labiche, alias Évangéline, qui est alors prétexte à redorer l’image des francophones habitant la Louisiane, eux qui, depuis leur arrivée en 1765, ont fait les frais de l’intolérance locale, notamment en raison de la concurrence des récits identitaires en terres du Sud, où se côtoient Créoles, Cadiens et Noirs. Le fonctionnement de ce nouveau récit est bien paradoxal, puisqu’il sera utilisé afin d’obtenir la reconnaissance de l’ethnie cadienne et pour promouvoir son intégration à la société américaine. Les Cadiens ne sont-ils pas ces petits travailleurs de la frontière fiers et industrieux, donc typiquement américains ? Enfin, l’américanisation des Cadiens aura pour conséquence le développement, dans les années 1970, d’un renouveau culturel cajun, dont les racines françaises et le support linguistique majoritairement anglais préfigurent l’avènement d’un cosmopolitisme postmoderne, sujet traité dans l’épilogue.

Fruit d’un sociologue d’expérience dont la maturité intellectuelle est évidente, Évangéline, Contes d’Amérique est un essai d’une érudition remarquable. Bien qu’elles soient dépouillées de tout appareil théorique et conceptuel, les analyses de sociologie historique sont menées avec finesse et rigueur. À ce titre, l’auteur se défend bien d’avoir laissé de côté une méthodologie et un système de renvois de note trop encombrants. Non que l’ouvrage s’en trouve pour autant d’un accès facile, notamment dans les développements plus arides d’histoire politique qui laissent souvent l’Évangéline du titre au second plan. Mais cette façon de procéder confère une liberté rafraîchissante à l’ensemble de la démonstration. Brillant.