L’histoire du hockey au Québec est souvent synonyme du Canadien de Montréal, tant la jonction entre la fierté nationale et cette équipe a été ressassée, publicisée, notamment à travers la figure de Maurice Richard. Pourtant, les débuts du hockey au Québec sont beaucoup plus divers que ce récit d’héroïsme du club des Habitants. Dans La coupe à Québec, Les Bulldogs et la naissance du hockey, le journaliste Marc Durand nous convoque à une autre histoire, celle de l’essor du hockey dans la ville de Québec, surtout à l’émergence du premier club professionnel, équipe qui obtiendra la coupe Stanley en 1912 avant même que le Canadien mette la main sur le précieux trophée.

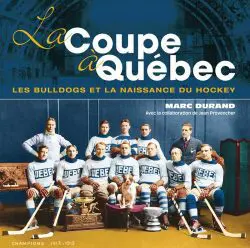

Le livre de Durand est visuellement magnifique, rempli d’images d’archives, de photos, de dessins, et ce matériel collecté fournit une bonne part de la richesse de l’ouvrage. Voulant nous faire vivre de l’intérieur le développement du hockey à Québec, Durand a opté pour une approche chronologique, où chaque saison est traitée comme une petite histoire à décrire, à commenter, à rendre par des statistiques. Ce choix est un peu lassant à la longue, parce que la plume n’est pas toujours vive et captivante. Mais l’intérêt demeure tout au long de la lecture, parce que la recherche est impressionnante, les statistiques clairement présentées, les trouvailles nombreuses et les apartés, sur des joueurs, des dirigeants et des propriétaires, pertinents. D’ailleurs, les encadrés plus historiques ont été rédigés par Jean Provencher et nous font revivre la ville par des lieux précis, comme les patinoires. Dans l’ouvrage, non seulement l’équipe de Québec, qui tardivement recevra le nom de Bulldogs (ce qui remet un peu en cause le sous-titre du livre), est-elle présentée, avec ses vedettes (Joe Malone, Tommy Smith, A. E. Swift, Joe Hall, Paddy Moran), ses problèmes internes, ses innovations (filet pour les buts, six joueurs sur la glace, etc.), ses triomphes (deux coupes Stanley), mais la dynamique sociale, culturelle, économique qui entoure le hockey à l’époque est bien mise de l’avant, ce qui aide à comprendre la diversité culturelle de ce sport dans la ville à la fin du XIXe siècle et au début du suivant, tout en élaborant le contexte qui explique le parcours ultérieur des Nordiques et les luttes actuelles pour obtenir une équipe et un amphithéâtre.