Louis vit avec son frère Guillaume (« Gui »), schizophrène ayant grosso modo l’âge mental d’un enfant de dix ans (« un gros nounours de deux cent soixante livres et six pieds quatre qui fait ‘ouin’ »), et son père, atteint d’un cancer avancé. Il travaille au Tim Hortons, a la passion des humoristes. Québécois, américains, français. Il les écoute en boucle, les imite pour faire rire son frère, jette un regard de connaisseur sur leurs blagues, en mémorise plusieurs. Il fréquente aussi une petite boîte où ces sculpteurs de rires viennent faire leur rodage.

Son père a récemment ouvert un compte Tinder. Il veut trouver une amie de cœur, même si (ou parce que ?) ses jours sont comptés, n’ayant plus que quelques mois, voire quelques semaines à vivre. Louis trouve cela un peu pathétique, mais comment empêcher son paternel ?

Comment empêcher ? Cette question toute simple se trouve peut-être au cœur de ce roman urbain flirtant avec la déprime, aux marges du monde de l’humour. Hanté par le souvenir de son ex, Louis est cloué dans son appartement avec un père invalide et un frère immature, l’essentiel de sa vie consistant à réparer les pots cassés pour l’un comme pour l’autre. Son père qui invite une femme chez eux alors qu’il n’est même pas capable d’aller aux toilettes tout seul. Son frère qui met le feu au sapin de Noël par manque de jugement et qui dérive vers le délire paranoïaque parce qu’il n’a pas pris ses médicaments. Louis voudrait raisonner son père, mais comment lui dire de renoncer à un dernier espoir d’amour ? Il voudrait emmener son frère à l’hôpital, mais comment le forcer, alors que celui-ci, généralement si candide et sans malice, menace de se tuer si on l’hospitalise à nouveau ? Louis n’a pas de grandes ambitions, il n’a pas l’air d’avoir un grand potentiel non plus, mais enfin, on sent que dans un autre contexte, il pourrait peut-être faire plus de sa vie.

C’est donc l’histoire d’un personnage coincé dans une vie circonscrite par la faiblesse d’autrui qui nous est ici racontée.

C’est le deuxième roman du poète Jean-Christophe Réhel. L’auteur a également signé une télésérie, L’air d’aller, et sa maîtrise de l’oralité est d’ailleurs manifeste. Les répliques des personnages de La blague du siècle constituent une fascinante vitrine pour constater à quel point notre langue – non seulement le vocabulaire, mais aussi la syntaxe – s’éloigne du français de France ou du français standard. La narration, elle, se meut allégrement entre les registres, le récit étant fait par Louis lui-même.

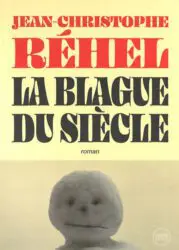

Réhel nous amène ainsi dans un univers plutôt glauque, fait de chambres à coucher sens dessus dessous, de planchers de cuisine salis par les bottes, de Timbits sans âme et objets de gloutonnerie irréfléchie, de morceaux de sandwich éparpillés dans la rue, de carotte placée au bas du ventre d’un bonhomme de neige. Pourtant, « au milieu de toute cette bassesse », comme aurait dit Brassens, on est témoin de liens humains concrets et touchants. La vie de Louis est plus ou moins un cul-de-sac ; ça ne le réjouit guère, mais son père et son frère sont tout son univers, et il assume, malgré des sautes d’humeur et des moments de pur découragement, son rôle de protecteur, de soutien. Et puis, parfois, il se rend compte qu’il n’est peut-être pas en meilleure posture qu’eux : « J’assiste à la vie des gens qui m’entourent en admirant leurs défauts. Je suis jaloux d’eux. Je suis jaloux de mon frère schizophrène pour qui la vie semble si simple et si belle. Je suis jaloux de mon père qui a un cancer et qui ne se plaint jamais. Je suis jaloux du courage de mon père qui affronte la mort et qui souhaite à tout prix être en amour pour une dernière fois. Je le comprends tellement. Je m’ennuie de mon ex, je m’ennuie de Nic et de son odeur ».

Dénué de toute longueur, l’ensemble se lit bien.