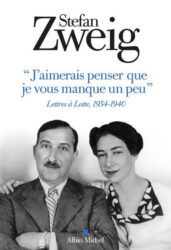

Alors que les nouvelles, biographies et essais de Zweig continuent de passionner ses lecteurs, ses correspondances qui, au fil des publications, constituent un ensemble considérable, éclairent son existence de créateur précocement favorisée par un succès qui atteint des proportions mondiales jusqu’à son achèvement brutal et tragique en 1942.

Les Lettres à Lotte1 n’ont certes pas la richesse ni l’ampleur des échanges avec, par exemple, Romain Rolland, Gorki, Freud ou Verhaeren, mais elles montrent en mode mineur le grand écrivain dans sa vie quotidienne, domestique et sentimentale. Le texte établi et présenté par Oliver Matuschek, traduit de l’allemand avec un avant-propos de Brigitte Cain-Hérudent, « reproduit pour la première fois toutes les lettres connues adressées par Stefan Zweig à Lotte Altmann ». Résultat d’un travail considérable, minutieux, patient, parfois aride qu’exige pareil projet. Il est conduit ici avec une remarquable maîtrise, avec des commentaires et explications très éclairants qui établissent une continuité entre les différentes lettres.

L’écrivain et les femmes

Deux femmes paraissent ici : l’épouse Friderike (avec ses deux filles nées d’un précédent mariage) et Lotte, d’abord la secrétaire irremplaçable devenue – banalement – la maîtresse. Celle-là, aux tendances autoritaires et portée à l’hystérie, supporte mal d’être supplantée par une femme plus jeune, celle-ci plutôt discrète et même effacée, introvertie, qui se révélera bientôt indispensable à plusieurs titres.

Stefan vit dans un tourbillon perpétuel que lui vaut la célébrité : voyages d’une capitale européenne à l’autre, changements perpétuels de résidences et d’hôtels, entretiens parfois ennuyeux à assumer, séances de signatures, démêlés avec les éditeurs, rencontres prestigieuses… Chez les Zweig, on reçoit aussi bien Bruno Walter que Toscanini et combien d’étoiles de première grandeur dans la somptueuse maison de Salzbourg, où sont collectionnés éditions rares et précieux autographes. En voyage, il retrouve Valéry, Martin du Gard, Rilke, Thomas Mann, Joseph Roth, Gorki, Romain Rolland, Jules Romains, la liste est interminable. Et, surtout, il reçoit un énorme courrier, qui le submerge. Il revient donc à Lotte de classer, de répondre sous la dictée du maître, de faire des réservations, des achats, surtout aussi de corriger des épreuves, car toujours un ou deux livres sont en chantier. Comment Zweig trouve-t-il le temps d’écrire, ce qui est le but non négociable et impératif ? Parfois dans le train ou une chambre d’hôtel car, à la maison, le va-et-vient, le bruit, les conversations le mènent à une exaspération telle que lui, si courtois, mesuré, soucieux du bon langage et d’une politesse raffinée et vieillotte, explose en paroles vulgaires qui font l’effet d’une bombe ! Rares éclats d’ailleurs, mais l’ambiance dans la maison de Salzbourg est constamment tendue. La parfaite secrétaire prend la relève pour régler les problèmes pratiques et les échéances imminentes, mais elle n’a pas les compétences de l’épouse, et Stefan s’en irrite. Cependant, les lettres qu’il lui adresse gardent toujours un caractère un peu guindé et solennel – il commence par « Chère Mademoiselle » et il multiplie les politesses, et souvent les détours, mais il se montre préoccupé de la santé et de la situation de sa correspondante. La phrase retenue pour le titre de l’édition de cette correspondance, « J’aimerais penser que je vous manque un peu », situe bien Lotte.

Stefan vit dans un tourbillon perpétuel que lui vaut la célébrité : voyages d’une capitale européenne à l’autre, changements perpétuels de résidences et d’hôtels, entretiens parfois ennuyeux à assumer, séances de signatures, démêlés avec les éditeurs, rencontres prestigieuses… Chez les Zweig, on reçoit aussi bien Bruno Walter que Toscanini et combien d’étoiles de première grandeur dans la somptueuse maison de Salzbourg, où sont collectionnés éditions rares et précieux autographes. En voyage, il retrouve Valéry, Martin du Gard, Rilke, Thomas Mann, Joseph Roth, Gorki, Romain Rolland, Jules Romains, la liste est interminable. Et, surtout, il reçoit un énorme courrier, qui le submerge. Il revient donc à Lotte de classer, de répondre sous la dictée du maître, de faire des réservations, des achats, surtout aussi de corriger des épreuves, car toujours un ou deux livres sont en chantier. Comment Zweig trouve-t-il le temps d’écrire, ce qui est le but non négociable et impératif ? Parfois dans le train ou une chambre d’hôtel car, à la maison, le va-et-vient, le bruit, les conversations le mènent à une exaspération telle que lui, si courtois, mesuré, soucieux du bon langage et d’une politesse raffinée et vieillotte, explose en paroles vulgaires qui font l’effet d’une bombe ! Rares éclats d’ailleurs, mais l’ambiance dans la maison de Salzbourg est constamment tendue. La parfaite secrétaire prend la relève pour régler les problèmes pratiques et les échéances imminentes, mais elle n’a pas les compétences de l’épouse, et Stefan s’en irrite. Cependant, les lettres qu’il lui adresse gardent toujours un caractère un peu guindé et solennel – il commence par « Chère Mademoiselle » et il multiplie les politesses, et souvent les détours, mais il se montre préoccupé de la santé et de la situation de sa correspondante. La phrase retenue pour le titre de l’édition de cette correspondance, « J’aimerais penser que je vous manque un peu », situe bien Lotte.

Zweig a souvent l’impression que sa vie lui échappe dans les multiples obligations et pourtant, les écrits – biographies d’Érasme ou de Marie Stuart, conférences, roman – se succèdent. Trouver la tranquillité pour poursuivre son œuvre. Tout et tous s’effacent devant cette tâche et il l’impose sans détours. C’est à Paris et surtout à Londres qu’il trouve la meilleure ambiance. Lotte l’y suit car elle devient la confidente, celle qui aide et apaise, « la salvatrice ». Stefan fera un voyage enchanteur au Brésil, où il est très lu et reçu comme une célébrité, et en Argentine plus rapidement. Un autre voyage le conduira aux États-Unis, dont l’ambiance lui paraît moins attrayante. Divorcer, se séparer ? Après de multiples atermoiements et d’épuisantes négociations, notamment financières, Stefan se résout à la première solution. Cependant, par un arrangement bizarre et ambigu, les deux époux resteront en contact avec, pour Friderike, le droit d’occuper la maison de Salzbourg jusqu’à la vente de celle-ci. À la grande colère et à la honte du propriétaire, la belle demeure a été visitée et fouillée par la police « qui cherche des armes cachées » car les circonstances politiques et sociales ont bien changé !

Stefan et Lotte se marieront finalement en 1939. Ils s’installent dans une maison de Bath, de préférence à Londres, et ils essayent d’obtenir un passeport anglais. La situation en Europe ne permet plus de mener une vie facile et en sécurité. Les difficultés extérieures se multiplient et s’alourdissent dans l’Allemagne et l’Autriche en cours de nazification et désormais réunies par l’Anschluss. Même les autorités de Grande-Bretagne deviennent suspicieuses des étrangers, Juifs de surcroît. Pour les Zweig, le projet d’émigrer prend forme et ils optent finalement pour le Brésil, où ils s’installent à l’automne 1941.

La fin

Le lecteur de cette correspondance espère des documents de première main, voire des révélations sur l’acte final. Légère déception… Les présentateurs des lettres s’en tiennent strictement à leur projet. D’ailleurs, beaucoup a été écrit sur le sujet (y compris une BD) et dans la remarquable biographie de Dominique Bona, ouvrage de référence, sont rassemblés l’agenda de la dernière journée, les rencontres, les propos échangés, les activités : tout ce qui pouvait être rapporté l’est, mais ce suicide continue de soulever des interrogations. Il a, on le sait, provoqué la désapprobation de plusieurs écrivains (de Thomas et Klaus Mann à Bernanos, mais on se demande de quelle autorité ils se réclament pour juger) qui considèrent que Zweig a failli dans sa lutte pour la paix. On invoque souvent son désespoir de voir s’écrouler « le monde d’hier », le sien qu’il avait mis tous ses efforts et ses talents à édifier et à illustrer, la destruction de ses livres condamnés à l’autodafé, l’impossibilité psychologique de poursuivre son œuvre. Il était sujet à des dépressions, qu’il reconnaissait lui-même. On peut aller plus loin et parler d’un effondrement intime total. Mais Lotte ? Elle a suivi, par obéissance, par fidélité, par amour ? La police brésilienne trouve les corps sans vie, le 22 février 1942, dans leur maison de Petropolis, près de Rio. Zweig sera enterré en grande pompe alors qu’il souhaitait la discrétion.

Cependant, dans son Journal, Roger Martin du Gard apporte des précisions nouvelles sur cette fin. Il mentionne une première lettre reçue de Zweig au début de 1942, « très triste, très découragée », puis une autre datée de février « au contraire très apaisée et nettement heureuse » : dans une belle ville, « il se reprend à vivre, à aimer le bien-être, et à travailler dans la joie ». Martin du Gard commente : « De sorte que son suicide me devient tout à fait inexplicable. Et pourquoi avoir entraîné sa jeune femme dans la mort ? Saura-t-on jamais le secret de cette double mort ? » (dont les lettres allemandes offrent avec Kleist un rare exemple). Il n’est en effet pas de réponse.

L’écriture et la mort

Cette fin, qui prend tout le monde par surprise, ouvre un champ de questions. Le suicide d’un écrivain ou d’une vedette de la scène provoque, déconcerte et inquiète (« Il, ou elle, avait pourtant connu le succès… Cela n’a pas suffi… »). On cherche des raisons, plus spécialement parce que la victime était de par son état nimbé, par la ferveur – ou l’intérêt – populaire, d’une aura qui le protégeait et le mettait à part de l’humaine condition. Et cependant, depuis la nuit glacée de 1855 où le malheureux Gérard de Nerval a été retrouvé pendu à une grille dans une ruelle de Paris, la liste des écrivains suicidés n’a cessé de s’allonger.

Il serait sans doute fallacieux de chercher une spécificité des causes de cet acte chez les écrivains. On retrouve les plus banales : un dérèglement physique et psychique occasionnel ou durable (Kleist ou Hemingway), une infirmité qui apparaît avec l’âge (Montherlant ou Roland Giguère), la perte d’un être cher (Sándor Márai), le sentiment d’être dans une impasse (Drieu la Rochelle) ou face à un échec (Maïakovski, Essénine, Klaus Mann), l’incapacité à retrouver sa place dans un bouleversement du milieu ou de l’époque (Cesare Pavese, Zweig lui-même), l’obsession d’un rituel (Mishima). Mais pour Adalbert Stifter, Paul Celan, Hubert Aquin, Claude Gauvreau et combien d’autres, faut-il parler de fuite devant la vie, de blessure lointaine et jamais cicatrisée, d’affrontement des « démons intérieurs », du sentiment insoutenable d’être différent ? L’acte d’écrire lui-même ne comporte-t-il pas une secrète relation, un débat désespéré avec la mort ? (Voir les personnages de La mort à Venise, de Thomas Mann.) Chaque « cas » mérite attention, réflexion, respect et, finalement, silence…

Face à un suicide, tout commentaire est impossible. On ne peut rien en dire. Si ce n’est ceci : avant l’acte, il y a eu une intense souffrance. Et le suicide y a mis un terme.

1. Stefan Zweig, « J’aimerais penser que je vous manque un peu ». Lettres à Lotte, 1934-1940, Albin Michel, Paris, 2023, 399 p.

EXTRAITS

Cela me ferait du bien de penser et de savoir que vous êtes à présent sereine, heureuse et occupée à des choses nouvelles […] Croyez-moi aussi, s’il vous plaît, sur un point : mon amitié n’est pas oublieuse. J’oublie des relations et des gens de rencontre. Mais là où j’ai vraiment ressenti de l’amitié, je n’ai jamais faibli et je suis plus fidèle que d’autres qui le proclament haut et fort, avec de grandes phrases. Je crois que celui qui m’a un jour aidé peut compter sur moi.

5 août 1935

[J]’aimerais penser que je vous manque un peu, parce que vous me manquez tant, vous et votre bienfaisant soutien. Pas un jour, pas une demi-journée ne passe où je ne sente pas combien je me suis habitué intérieurement à votre excellente assistance […] et il me manque ce sentiment de sécurité qui me faisait tant de bien auprès de vous…

[…] La pile des lettres sans réponse grossit, je rêve de vous comme d’une salvatrice […].

4 mars 1935

Il faut à présent que Lotte fasse énergiquement en sorte que la maison fonctionne sans que je m’en rende compte ni n’en entende parler. Je me suis accommodé pendant des mois que personne ne nettoie mon costume ni mes chaussures, et que nous n’ayons pas l’ombre d’un domestique, mais il faut maintenant en finir définitivement de cet éternel provisoire […].

20 octobre 1939 (lettre à Hannah Altmann)