Son œuvre est considérable. Dans l’histoire de notre poésie, des recueils comme Dans le sombre et Les heures1 ont profondément agi sur notre sensibilité. On lui doit des romans ainsi que de nombreux essais. D’ordinaire, un doyen en vient peu à peu à ne plus faire entendre que son silence.

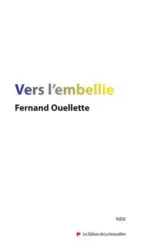

Fernand Ouellette, lui, n’a jamais cessé d’écrire. Son dernier livre, Vers l’embellie2, est celui d’un profond recueillement. Dans l’attente de l’ultime, avant de retrouver l’absente, le poète a rédigé ce qui pourrait être son testament littéraire.

Le parcours de Fernand Ouellette impressionne. Pour la petite histoire, rappelons qu’il est né à Montréal en 1930, dans un quartier humble de l’est de la ville. Dans ses nombreux écrits autobiographiques, le poète a raconté ses années d’enfance et d’adolescence. Des essais comme Journal dénoué3 et Figures intérieures4 éclairent son cheminement. Ce sera un parcours marqué par la spiritualité, spiritualité quasi incroyable aux yeux de ceux et celles qui n’ont pas connu les époques de la Grande Noirceur et de la Révolution tranquille. Difficile aujourd’hui d’imaginer un enfant d’à peine treize ans quittant sa famille pour se rendre en Ontario afin d’y entreprendre son cours classique et de rejoindre ainsi les rangs des futurs hommes d’Église que formait alors le Collège Séraphique d’Ottawa. Sa vocation précoce ne dure qu’un temps, l’adolescent renonce bientôt à la tonsure. Un émoi l’envahit.

La croisée des chemins

Ève l’inquiétait et le fascinait. Celle-ci mentalement se dressait devant lui, l’aveuglait et l’enluminait tout à la fois, mêlant à la promesse du plaisir des sens celle de son compagnonnage sur une voie qui sous peu deviendrait la voie orphique. La femme serait la muse et davantage encore. En touchant sa chair, en progressant jusqu’à la source obscure de son mystère, le jeune poète trouvera enfin à s’incarner, il parviendra même à la lumière qu’appellent ses désirs mystiques. Dans Journal dénoué, il écrit : « Le corps si adorable de la femme ne nous serait-il pas donné pour tomber en lumière ? » Au centre de la vie de l’écrivain, elle sera désormais son phare le plus précieux. Fernand Ouellette épouse Lisette Corbeil en 1955, année où il publie Ces anges de sang, son premier recueil de poèmes.

À partir de ce moment, il collabore à Radio-Canada où il sera producteur et réalisateur d’émissions culturelles. Il cofondera en 1972 la Rencontre québécoise internationale des écrivains. Il animera la revue Liberté avec ses compagnons de route, dont certains, tout comme lui, deviendront les piliers de la radio culturelle de Radio-Canada. L’espace ici manquerait pour mentionner tous les prix, tous les honneurs et toutes les distinctions qu’a reçus l’écrivain.

La voie orphique

« Seul celui qui descend aux enfers sauve la bien-aimée. »

Søren Kierkegaard, Crainte et tremblement

Dans Une longue route pour m’unir au chant français5, François Cheng consacre des pages éclairantes à Rilke. Il écrit : « Très tôt, il a compris que la mort, au lieu d’être un simple agent exterminateur, est en réalité la part la plus personnelle, la plus intime de chaque vie. C’est elle qui, du tréfonds de chaque être, le pousse à devenir et à s’accomplir. Refuser de la dévisager et ainsi restreindre notre vie à ‘ce côté-ci’, c’est s’amputer d’une partie agissante de notre être, c’est enfermer notre existence dans un état peureux, étriqué. Tendant au contraire vers l’Ouvert, une notion qu’il a héritée de Hölderlin, Rilke prône une vision de la vie en son entièreté, qu’il appelle le ‘Double Royaume’. […] Dans cette optique, tout vrai poète a pour vocation la voie orphique : par son chant, il maintient vivace le lien de dialogue entre les vivants et les morts ». Comment ne pas songer au Fernand Ouellette que nous connaissons depuis au moins Les heures et qui, avec Avancées vers l’invisible6, a dédié la suite intitulée L’absent à son fils Jean, décédé en 2004, et un premier tombeau intitulé Avec l’unique à Lisette, son épouse ? Enfin, poète de la voie orphique, appelant l’Ouvert, tel nous apparaît aujourd’hui encore l’auteur de Vers l’embellie.

À l’instar de notre poète québécois, Cheng évoque ce qu’il nomme « la Retrouvaille » et voit en elle « le sens profond de la voie orphique ». Les retrouvailles du poète et de son épouse en allée sont l’un des puissants leitmotive du recueil de Ouellette où l’on peut lire les vers suivants : « Un jour je vais quitter / Mon petit enfer / Pour te retrouver / Bien à côté de moi / Dans un sublime étonnement. / Car tu seras à la lisière / Du monde que je vais traverser, / Sinon je n’aurai / Que mal rêvé ».

Variations sur un même thème

Vers l’embellie appartient à une très ancestrale veine poétique gardée vivante par une longue tradition. De tout temps, les poètes chantent des émotions propres au commun des mortels. Tous réinventent en les renouvelant des thèmes qui sont, dans le sens positif du terme, de véritables lieux communs. Avec le Canzoniere, dans le plus vif de sa solitude, Pétrarque, en se livrant à un dialogue intérieur, entretient le souvenir de la défunte Laure, sa bien-aimée. Ouellette, à sa manière, ne fait pas autre chose. Tout comme le Maurice Scève de Délie, objet de plus haute vertu, il rédige de brefs poèmes dans lesquels il noue entre eux les différents thèmes qui lui sont familiers, ceux qu’il a entrevus dans la plupart de ses recueils antérieurs. Ainsi évoque-t-il l’or, le bleu, les hirondelles, les martinets, la mer, le levant et l’orient. La grisaille, la brume et le mur qui devant lui se dresse en obstacle l’enferment au cœur de sa solitude. Mais l’espérance n’est jamais loin, ni non plus la présence des anges, quoique ces derniers se fassent ici plus discrets. Bien que soutenant toute la pensée de l’auteur, Dieu, pour sa part, apparaît lui-même comme un personnage secondaire, la place étant occupée par l’absente. Les thèmes de ce recueil sont moins des thèmes en soi que du sens coulant dans les veines du poète. Pour exprimer mieux le sens, son écriture atteint son plus haut degré de sobriété.

Vers l’embellie appartient à une très ancestrale veine poétique gardée vivante par une longue tradition. De tout temps, les poètes chantent des émotions propres au commun des mortels. Tous réinventent en les renouvelant des thèmes qui sont, dans le sens positif du terme, de véritables lieux communs. Avec le Canzoniere, dans le plus vif de sa solitude, Pétrarque, en se livrant à un dialogue intérieur, entretient le souvenir de la défunte Laure, sa bien-aimée. Ouellette, à sa manière, ne fait pas autre chose. Tout comme le Maurice Scève de Délie, objet de plus haute vertu, il rédige de brefs poèmes dans lesquels il noue entre eux les différents thèmes qui lui sont familiers, ceux qu’il a entrevus dans la plupart de ses recueils antérieurs. Ainsi évoque-t-il l’or, le bleu, les hirondelles, les martinets, la mer, le levant et l’orient. La grisaille, la brume et le mur qui devant lui se dresse en obstacle l’enferment au cœur de sa solitude. Mais l’espérance n’est jamais loin, ni non plus la présence des anges, quoique ces derniers se fassent ici plus discrets. Bien que soutenant toute la pensée de l’auteur, Dieu, pour sa part, apparaît lui-même comme un personnage secondaire, la place étant occupée par l’absente. Les thèmes de ce recueil sont moins des thèmes en soi que du sens coulant dans les veines du poète. Pour exprimer mieux le sens, son écriture atteint son plus haut degré de sobriété.

Un livre testamentaire

« Vois, il ne va nous rester que la lumière. »

Yves Bonnefoy, L’écharpe rouge

L’auteur souhaitait que son dernier recueil fût posthume. Pour notre plus grand bonheur, les Éditions de la Grenouillère l’ont convaincu de le publier de son vivant. C’est un beau recueil. Certainement l’un de ses plus beaux, peut-être son plus abouti. Mais ce n’est pas tant l’œuvre à faire en tant qu’objet fini qui de tout temps, et particulièrement lors de l’écriture de ce dernier ouvrage, aura interpellé le poète, mais bien plutôt le passage que l’écriture lui permet d’ouvrir. Rappelons que la poésie est la voie orphique. Chez Fernand Ouellette, à partir de Je serai l’Amour7, essai consacré à Thérèse de Lisieux, la poésie devient sans doute également la petite voie. L’auteur de Figures intérieures fait part de la double transformation que connaît au moment de sa rencontre avec Thérèse son travail de poète, transformation à la fois esthétique et spirituelle. Assurément, dans son œuvre, Je serai l’Amour marque la frontière entre un avant et un après. À ce sujet, il écrit dans Figures intérieures : « La question religieuse ne m’avait jamais quitté, certes, mais elle faisait plutôt partie de mon esthétique. Aller vers Thérèse, c’était donc, d’une certaine façon, essayer d’épurer ma dimension d’esthète pour retrouver la simplicité et l’humilité de l’enfant telles que les concevait Thérèse dans sa ‘petite voie’, c’était faire l’expérience d’une forme d’abandon, et me laisser polariser par l’Absolu ».

Vers l’embellie est un recueil où Ouellette fait entendre sa plus petite voix, sa plus simple, comme une musique pour instrument solo. C’est une voix plénière souvent ténue, une voix de poésie véritable et de profonde humanité. En proie à des sentiments de relative impuissance, le voici néanmoins parvenu à dépasser sa misérable condition d’endeuillé. Puisant à même les ressources spirituelles que lui procure l’espérance, d’allègement en allègement, grâce au poème, il s’élève au-dessus de lui-même. Appelé à devenir bientôt une âme dégagée de toute forme d’entraves physiques, il aspire de plus en plus au moment où il échappera à la matière, au terrestre. Ce sera pour laisser derrière lui ses proches et ses amis. Il retrouvera dans ce qu’il appelle « l’Or du Levant » ses morts bien-aimés. À sa rencontre viendra celle qui fut son épouse. « Tu reviendras en parcourant la lumière, / En m’offrant ta nouvelle forme / Façonnée par la félicité. »

Fernand Ouellette croit que la fin de son séjour sur Terre correspondra à son véritable commencement. Telle est son espérance. Dans Figures intérieures, n’écrivait-il pas : « J’admets volontiers qu’on puisse prétendre que notre âme ne peut survivre sans un corps matériel, et que, par conséquent, nous n’aurions aucune autre forme de vie possible. Que la mort serait la mort, à jamais. C’est en apparence la vision la plus plausible, la plus sensée pour des êtres qui doivent mourir : mais je suis insensé, et mon espérance est folle. Tout mon être préfère divaguer ».

1. Fernand Ouellette, Les heures, L’Hexagone, Montréal/Champ Vallon, Seyssel, 1987, 118 p.

2. Fernand Ouellette, Vers l’embellie, La Grenouillère, Bromont, 2023, 176 p.

3.Fernand Ouellette, Journal dénoué, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1974, 246 p., et Typo, Montréal, 1988, 263 p.

4.Fernand Ouellette, Figures intérieures, Leméac, Montréal, 1997, 142 p.

5.François Cheng, Une longue route pour m’unir au chant français, Albin Michel, Paris, 2022, 252 p.

EXTRAITS

La solitude seule demeure prévisible,

Se laisse façonner par des jours

À mourir de vide grisâtre, et d’assauts,

D’images enfouies encore incandescentes.

« La vie », Vers l’embellie, p.28.

Jamais je n’aurais pu assez aimer

Un être pareil, si concentré,

Dans lequel la vie mêlait les saisons,

Les silences et les lumières.

« Un être », Vers l’embellie, p.40.

Tout en nous s’imprégnait de juillet.

Puissamment la nuit nous apaisait,

Ou nous ballottait,

Ainsi qu’une barque sur l’onde.

Et nos rêves étincelaient,

Pierreries vives

Dans l’œil de l’enfant.

« Pierreries », Vers l’embellie, p. 50.

J’ai désappris l’attention à la joie,

Les surprises d’un pré,

L’émerveillement devant le langage

Du vent, des merles, d’un torrent.

Tout ce qui me rappelait l’origine.

« Premier mot », Vers l’embellie, p. 56.