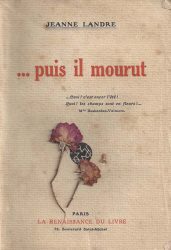

Jeanne Landre (1874-1936) est une écrivaine française originaire du quartier Montmartre, à Paris, mais aussi une journaliste ainsi qu’une critique dramatique et littéraire. Oubliée aujourd’hui, elle est momentanément sortie de l’ombre en 2017 grâce à la parution du journal de voyage d’Émile Milec, annoté par Soizick Le Pautremat, Milec, le soldat méconnu (1891-1917), dans lequel un roman de Landre, Puis il mourut (1916), est élogieusement mentionné. Peu de temps après, soit en 2020, celui-ci était réédité chez Vagamundo, accompagné d’une préface de Laurent Brunet.

Paru en pleine Première Guerre mondiale, Puis il mourut avait connu un succès considérable, en particulier auprès des soldats coincés au fond des tranchées, assurément pour son décor tout à fait d’actualité, mais surtout pour son contenu frôlant l’érotisme : il relate, sous forme épistolaire, une histoire d’amour entre une marraine de guerre et un « poilu » dans un style d’écriture honnête, décomplexé et audacieux pour l’époque. Mais Puis il mourut, roman sérieux et dramatique, est une œuvre à part chez Jeanne Landre, qui a surtout nourri la veine du « roman gai » propre au début du XXe siècle en France.

Romancière surtout, prolifique (une quarantaine d’œuvres) et à succès (ses romans ont été réédités à plusieurs reprises, et ce, pendant des années, de même qu’ils ont été traduits et adaptés au théâtre), Jeanne Landre a vu ses romans être publiés généralement en feuilleton, dans le périodique Le Journal. Amie de Jehan Rictus, de Francis Carco, d’André Salmon, de Laurent Tailhade, de Colette et de bien d’autres encore, elle a mené une carrière de journaliste en collaborant notamment à La Fronde, journal féministe de Marguerite Durand qui paraît entre 1897 et 1905. Landre a aussi à son actif des essais sur Aristide Bruant, Jehan Rictus et Paul Gavarni, auxquels s’ajoutent contes, nouvelles et pièces de théâtre. Très engagée dans le milieu littéraire, elle a été membre de l’Association de la presse artistique et de la Société des gens de lettres, puis vice-présidente de cette dernière. La France reconnaît officiellement son talent en la faisant chevalière de la Légion d’honneur en 1925. Le samedi, chez l’écrivaine, était jour de salon littéraire, alors qu’elle recevait amis et collaborateurs. Mis à part ces quelques informations, peu de choses nous sont parvenues de la vie de Jeanne Landre, sans doute en raison de l’absence quasi complète de recherches et d’études portant sur l’écrivaine et son œuvre, sujet, fort à parier, trop en marge de la grande littérature retenue par l’Histoire.

Pour en savoir davantage sur la femme qu’elle était, il faut ratisser les archives journalistiques de l’époque ou encore déterrer quelques ouvrages contemporains de l’écrivaine, tels que La chaîne des dames, de la romancière et essayiste Gabrielle Réval, anthologie parue en 1924 aux éditions G. Crès dans la collection « Mémoires d’écrivains et d’artistes ». Dans l’entrée qu’elle dédie à Jeanne Landre, Réval élabore un imposant éloge de l’écrivaine sous le masque emprunté de la professeure Poche, un des personnages de Landre : « Notre Jeanne a fait un peu d’enseignement, un peu de théâtre aussi, jusqu’au Canada ; puis elle a tout balancé, elle voulait vivre avec les artistes, parce que s’ils sont quelquefois bien tristes, ils sont souvent rigolos. Alors, elle s’est mise à écrire ; ce qu’elle faisait n’était pas parfumé à l’eau de rose, nom d’un nom ! y avait de la poudre, du salpêtre, du vitriol, et ça mordait, ça mordait. […] Les gens riaient qui lisaient ses petits papiers de la Fronde, et puis du Journal, où parut Échalote… Son premier livre, Échalote ? Non pas. Elle a bien mis dix ans avant que le public retienne son nom : Jeanne Landre ; dix années qu’elle a su ce que c’était que la vache enragée, et la poisse, et la cerise, et puis, elle a sorti La gargouille. Dans l’échelle des valeurs, moi, Mme Poche, qui sais la différence entre le bon et le mieux, je puis bien déclarer tout haut, et je ne crains personne pour me dire que je me trompe, La gargouille c’est le chef-d’œuvre de Jeanne Landre. J’ai pleuré en lisant cette histoire-là, moi qui n’ai pas la larme facile, et qui ne fréquente pas chez les miséreux. Eh bien, quand je touche ce livre-là, le roi n’est pas mon cousin. Bien sûr Échalote est plus plaisante, Bob et Bobette plus rigolo, à preuve que des romanciers comme MM. Marc-Orlan [sic], Salmon, Carco, ont écrit des autres histoires avec cette vilaine graine de bois de lit ; Puis il mourut est triste à fendre l’âme, ah ! qu’elle a dû avoir du chagrin la petite en écrivant ce livre-là, mais elle n’a pas fait ses confidences à M’ame Poche, car vous savez, mesdames, faut pas croire qu’elle écrit comme beaucoup de femmes seulement les histoires qui lui sont arrivées. Ah ! mais non, elle regarde n’est-ce pas, et puis elle pense, et puis elle écrit. M’sieur Balzac faisait kif-kif. Et puis ces livres-là c’est souvent de la satire, à preuve Où va l’amour, un livre que moi qui suis vieille et qui ai vu bien des choses dans ma vie, je ne puis le lire qu’en rougissant. […] Tenez, quand elle a peint La gargouille, elle a peint un Degas ; quand elle a fait Échalote, elle s’est souvenue de Gavarni ; quand elle a écrit votre vie si médiocre et si divertissante, elle a retrouvé la veine de Paul de Kock. Ses contemporains la placent au premier rang parmi les auteurs gais. Quelle folie ! Elle écrit sur une trame de douleur et de tragique humanité1 ».

Pour en savoir davantage sur la femme qu’elle était, il faut ratisser les archives journalistiques de l’époque ou encore déterrer quelques ouvrages contemporains de l’écrivaine, tels que La chaîne des dames, de la romancière et essayiste Gabrielle Réval, anthologie parue en 1924 aux éditions G. Crès dans la collection « Mémoires d’écrivains et d’artistes ». Dans l’entrée qu’elle dédie à Jeanne Landre, Réval élabore un imposant éloge de l’écrivaine sous le masque emprunté de la professeure Poche, un des personnages de Landre : « Notre Jeanne a fait un peu d’enseignement, un peu de théâtre aussi, jusqu’au Canada ; puis elle a tout balancé, elle voulait vivre avec les artistes, parce que s’ils sont quelquefois bien tristes, ils sont souvent rigolos. Alors, elle s’est mise à écrire ; ce qu’elle faisait n’était pas parfumé à l’eau de rose, nom d’un nom ! y avait de la poudre, du salpêtre, du vitriol, et ça mordait, ça mordait. […] Les gens riaient qui lisaient ses petits papiers de la Fronde, et puis du Journal, où parut Échalote… Son premier livre, Échalote ? Non pas. Elle a bien mis dix ans avant que le public retienne son nom : Jeanne Landre ; dix années qu’elle a su ce que c’était que la vache enragée, et la poisse, et la cerise, et puis, elle a sorti La gargouille. Dans l’échelle des valeurs, moi, Mme Poche, qui sais la différence entre le bon et le mieux, je puis bien déclarer tout haut, et je ne crains personne pour me dire que je me trompe, La gargouille c’est le chef-d’œuvre de Jeanne Landre. J’ai pleuré en lisant cette histoire-là, moi qui n’ai pas la larme facile, et qui ne fréquente pas chez les miséreux. Eh bien, quand je touche ce livre-là, le roi n’est pas mon cousin. Bien sûr Échalote est plus plaisante, Bob et Bobette plus rigolo, à preuve que des romanciers comme MM. Marc-Orlan [sic], Salmon, Carco, ont écrit des autres histoires avec cette vilaine graine de bois de lit ; Puis il mourut est triste à fendre l’âme, ah ! qu’elle a dû avoir du chagrin la petite en écrivant ce livre-là, mais elle n’a pas fait ses confidences à M’ame Poche, car vous savez, mesdames, faut pas croire qu’elle écrit comme beaucoup de femmes seulement les histoires qui lui sont arrivées. Ah ! mais non, elle regarde n’est-ce pas, et puis elle pense, et puis elle écrit. M’sieur Balzac faisait kif-kif. Et puis ces livres-là c’est souvent de la satire, à preuve Où va l’amour, un livre que moi qui suis vieille et qui ai vu bien des choses dans ma vie, je ne puis le lire qu’en rougissant. […] Tenez, quand elle a peint La gargouille, elle a peint un Degas ; quand elle a fait Échalote, elle s’est souvenue de Gavarni ; quand elle a écrit votre vie si médiocre et si divertissante, elle a retrouvé la veine de Paul de Kock. Ses contemporains la placent au premier rang parmi les auteurs gais. Quelle folie ! Elle écrit sur une trame de douleur et de tragique humanité1 ».

La série des Échalote

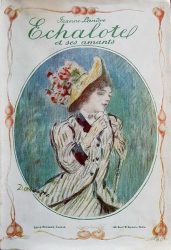

C’est en particulier grâce à son personnage d’Échalote que Landre a su entre autres s’attirer l’estime et les éloges de la critique. Personnage librement inspiré de la vie de Marguerite Loincy, chanteuse de cafés-concerts des années 1900, Échalote est une jeune Montmartroise devant subvenir à ses besoins afin de survivre dans une société misogyne et cruelle envers les femmes, en particulier les célibataires et sans situation familiale ou financière stable. De fille de rue faisant le trottoir à chanteuse de cabarets, puis à femme mariée sans le sou, elle n’hésite pas à user de ruse, de ses charmes et de ses talents pour assurer sa situation dans ce monde de luxure et d’amour libre qu’est Montmartre. Cumulant les amants (ignorant qu’ils se partagent l’Échalote) et les utilisant à son bénéfice, cette héroïne, tout sauf vertueuse, reste attachante ; elle est un rare exemple d’antihéros femme créé par une écrivaine lui ayant entièrement consacré une série comique de quatre romans : Échalote et ses amants (1909), Échalote continue2(1910), Échalote, douairière (1925) et Nouvelles aventures d’Échalote (1932). En effet, contre toute attente, Landre ne fait pas mourir cette fille de rue ni ne lui fait subir toute autre fin sans issue au terme du premier livre, ce qui dénote une originalité certaine et une ouverture d’esprit dans la représentation de cette époque et de ses mœurs : ici, une telle héroïne, si imparfaite et humaine, existe et mérite davantage que le sort qu’Émile Zola a réservé à sa célèbre Nana.

Tantôt gavroche, tantôt touchante, et surtout toujours comique, Échalote, sous la plume grinçante de Landre, met en lumière les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, et s’en moque ouvertement. Elle raille notamment la lubricité incessante des hommes, faisant d’eux des proies faciles et risibles, et ce, malgré leur intelligence et leur éducation soi-disant supérieures. Dénonçant l’influence grandissante du capitalisme et de l’individualisme au début du XXe siècle, Landre expose avec humour les failles sociales, les travers de la gloire artistique, la superficialité des relations humaines ainsi que le culte de la beauté et de la jeunesse exigées des femmes. Faire poursuivre ses aventures à son héroïne, qui n’est alors plus une jeune et pimpante cocotte, dans Échalote, douairière révèle une autre originalité de Landre, à savoir qu’elle donne le rôle-titre à une femme d’âge canonique (trait que l’on trouvait en 1908 dans son chef-d’œuvre tragico-comique, La gargouille).

La perle landrienne

L’amour (sous toutes ses formes) prend une place prépondérante dans l’œuvre de Landre, surtout lorsqu’il est question de Montmartre. Il en va de même avec La gargouille, qui innove. Âgée de 55 ans, Francine Fleurance, qui n’est ni épouse ni mère, et encore moins grand-mère, fait preuve d’une grande intelligence et d’une culture artistique étendue. Vieille fille et comédienne montmartroise de génie, Francine, à qui le titre fait référence, est physiquement hideuse, mais rêve secrètement d’aimer et d’être aimée. Un matin, elle reçoit une lettre d’un homme lui professant son amour. Elle éclate de rire et contemple sa laideur dans le miroir : « Il t’aime ! […] Comprends-tu, vieux débris, vieille ruine, antique cabotine, il t’aime3 ! » Ce soupirant se fait tenace et gagne sa complète confiance et toute son affection, réveillant du même coup la flamme charnelle presque éteinte au fond de Francine. Éperdument éprise, elle élabore une liste de choses à faire avant de s’ébattre avec son amoureux : « Une ligne de conduite et d’inconduite s’imposait : […] 3. soins à apporter à sa personne : bains, tubs, schampoings [sic], frictions hygiéniques ; 4. brossage et nettoyage des vêtements, acquisition d’un chapeau plus impersonnel ; 5. achat de linge de corps4 ». Mais ce superbe « Don Juan à l’âme pourrie5 », qui feignait ses sentiments depuis le début afin de profiter au maximum de la générosité et de l’argent de Francine, réussit à éviter tout contact physique avec elle et à maintenir leur relation strictement chaste. Plus tard, Francine se rend enfin compte du subterfuge, mais elle préfère tout de même devenir la chose de ce bel homme cruel plutôt que de ne plus l’avoir dans sa vie. Le coup fatal arrive lorsque Francine surprend son amoureux au bras de la femme qu’il a épousée, se bécotant au parc. C’en est trop pour le cœur de la vieille fille tardivement attendri. Elle meurt, non sans avoir déjà remis ses biens à celui-là même qui l’a dépouillée et fait souffrir. Landre réussit un tour de force dans ce roman qui désarçonne par son humour noir et qui questionne de façon habile (et toujours aussi actuelle) la place des femmes vieillissantes dans une société ayant fait de la jeunesse et de la beauté des dogmes immuables. Francine est un personnage hautement complexe, comme on en rencontre peu et qui reste dans nos esprits, tel un Julien Sorel : elle est comique et cultivée, mais aussi poignante et attachante, toujours sympathique et affreusement vraisemblable, sincère et foncièrement humaine. À la fois grotesque, sublime, drôle et tragique, La gargouille ne laisse pas indifférent – encore aujourd’hui.

L’amour (sous toutes ses formes) prend une place prépondérante dans l’œuvre de Landre, surtout lorsqu’il est question de Montmartre. Il en va de même avec La gargouille, qui innove. Âgée de 55 ans, Francine Fleurance, qui n’est ni épouse ni mère, et encore moins grand-mère, fait preuve d’une grande intelligence et d’une culture artistique étendue. Vieille fille et comédienne montmartroise de génie, Francine, à qui le titre fait référence, est physiquement hideuse, mais rêve secrètement d’aimer et d’être aimée. Un matin, elle reçoit une lettre d’un homme lui professant son amour. Elle éclate de rire et contemple sa laideur dans le miroir : « Il t’aime ! […] Comprends-tu, vieux débris, vieille ruine, antique cabotine, il t’aime3 ! » Ce soupirant se fait tenace et gagne sa complète confiance et toute son affection, réveillant du même coup la flamme charnelle presque éteinte au fond de Francine. Éperdument éprise, elle élabore une liste de choses à faire avant de s’ébattre avec son amoureux : « Une ligne de conduite et d’inconduite s’imposait : […] 3. soins à apporter à sa personne : bains, tubs, schampoings [sic], frictions hygiéniques ; 4. brossage et nettoyage des vêtements, acquisition d’un chapeau plus impersonnel ; 5. achat de linge de corps4 ». Mais ce superbe « Don Juan à l’âme pourrie5 », qui feignait ses sentiments depuis le début afin de profiter au maximum de la générosité et de l’argent de Francine, réussit à éviter tout contact physique avec elle et à maintenir leur relation strictement chaste. Plus tard, Francine se rend enfin compte du subterfuge, mais elle préfère tout de même devenir la chose de ce bel homme cruel plutôt que de ne plus l’avoir dans sa vie. Le coup fatal arrive lorsque Francine surprend son amoureux au bras de la femme qu’il a épousée, se bécotant au parc. C’en est trop pour le cœur de la vieille fille tardivement attendri. Elle meurt, non sans avoir déjà remis ses biens à celui-là même qui l’a dépouillée et fait souffrir. Landre réussit un tour de force dans ce roman qui désarçonne par son humour noir et qui questionne de façon habile (et toujours aussi actuelle) la place des femmes vieillissantes dans une société ayant fait de la jeunesse et de la beauté des dogmes immuables. Francine est un personnage hautement complexe, comme on en rencontre peu et qui reste dans nos esprits, tel un Julien Sorel : elle est comique et cultivée, mais aussi poignante et attachante, toujours sympathique et affreusement vraisemblable, sincère et foncièrement humaine. À la fois grotesque, sublime, drôle et tragique, La gargouille ne laisse pas indifférent – encore aujourd’hui.

« Pas la peine d’écrire sur Montmartre après Jeanne Landre ! »

La phrase en intertitre, lancée jadis par Georges Courteline à l’endroit de l’écrivaine, puis adoptée et répétée par plusieurs de ses collègues6, montre bien la source et la force d’inspiration de cette écrivaine si spirituelle et rosse. De fait, le grand personnage de cette prolixe autrice de romans comiques, mais néanmoins profonds, revenant sans cesse au premier plan dans son œuvre, serait cette vie montmartroise qu’elle a connue et chérie, surtout la vie clandestine ignorée de ceux et celles qui sont nés ailleurs que dans le quartier ou qui n’y sont pas adéquatement initiés. Et le fait que Landre nous présente son Montmartre toujours sans fard et sans jugement la positionne en véritable historienne de ce faubourg parisien effervescent. Aussi légendaire que ce lieu, Landre devrait figurer aux côtés des grands écrivains comiques de son temps. D’ailleurs, moult critiques littéraires contemporains de Landre – dont Rachilde7 – n’hésitaient pas à la comparer à Rabelais et à ses personnages, dont l’incontournable Pantagruel, réputés pour leur verve à la fois éloquente, franche et facétieuse. Une comparaison exceptionnelle rarement faite à l’endroit d’une femme qui écrivait aussi pour rire.

Jeanne Landre a publié, entre autres :

Cri-cri, suivi de La revenante, Offenstadt frères, Paris, 1900.

L’éternel masculin, Offenstadt frères, Paris, 1902.

La gargouille. Roman moderne, Louis Michaud, Paris, 1908.

Échalote et ses amants. Roman de mœurs montmartroises, Louis Michaud, Paris, 1909.

Contes de Montmartre… et d’ailleurs, Librairie universelle, Paris, 1910.

Échalote continue… Roman de mœurs montmartroises, Louis Michaud, Paris, 1910.

L’amant qui s’ignore, L’Édition, Paris, 1918.

Loin des balles. Mémoires d’un philanthrope, Albin Michel, Paris, 1918.

Bob et Bobette. Enfants perdus, Albin Michel, Paris, 1919.

Madame Poche ou la Parfaite éducatrice, Albin Michel, Paris, 1919.

Où va l’amour. Cahiers d’une bourgeoise, Albin Michel, Paris, 1920.

Échalote, douairière, Albin Michel, Paris, 1925.

Plaqué ! ou la Pianiste d’au-dessus, Henri Parville, Paris, 1925.

La parodie galante, La Nouvelle Revue critique, Paris, 1928.

Nouvelles aventures d’Échalote, Albin Michel, Paris, 1932.

Avec Gabriel Letainturier :

L’idole du beau sexe. Le marquis de Létorière, Les Éditions de France, 1938

1. Gabrielle Réval, La chaîne des dames, G. Crès, Paris, coll. « Mémoires d’écrivains et d’artistes », 1924, p. 111-122.

2. Dans ce roman, Échalote voyage au Canada et se joint à une troupe théâtrale ambulante afin de gagner sa vie – voyage qui s’avère pénible pour elle. Échalote rentre vite fait en France et tombe sur un riche Montréalais qui s’éprend d’elle et est prêt à l’épouser. Dès lors, Échalote devient madame Échalote Salé.

3. Jeanne Landre, La gargouille, Louis Michaud, Paris, 1908, p. 7.

4. Ibid., p. 141.

5. Ibid., p. 253.

6. « La Gazette des piqûres », Revue mensuelle des lettres françaises, 1er décembre 1920, p. 93-94.

7. Rachilde, « Les Romans », Mercure de France, 16 avril 1919, p. 105.

EXTRAITS

Tout n’a pas été dit sur Montmartre. Personne n’a en son pouvoir de dépeindre une parcelle privilégiée du globe où l’esprit se transforme et évolue selon les générations, où l’art libre et la jeunesse indépendante ont droit de cité et d’où la gaîté et l’amour, déesse et dieu acclimatés sur une colline, font la chasse à la sottise des foules et au gâtisme des pontifes à l’aide des engins les plus perfectionnés de la rosserie et de la blague.

Échalote et ses amants. Roman de mœurs montmartroises, p.11.

On ne se toque pas impunément d’une Échalote. Le relent d’une telle femme vous monte vite au cerveau et [Échalote], avec un peu de psychologie, eût pu constater que toucher à son corps correspondait au contact de la machine électrique. L’appareil ne bronche pas, mais les expérimentateurs sont foudroyés.

Échalote continue… Roman de mœurs montmartroises, p. 111-112.

La pauvre avait cinquante ans d’âge et huit ans de raison. C’était à se demander si elle n’était pas encore vierge, tant ses nombreuses années d’abstinence lui redonnaient de pudeurs et de timidités. Cette femme qui, jusqu’ici, avait vu la vie et les gens avec des yeux particulièrement scrutateurs était maintenant aveugle sur elle-même […].

La gargouille. Roman moderne, p. 122.