Quarante ans à tenter de convaincre nos gouvernements d’envisager l’environnement autrement que dans une logique d’exploitation industrielle. Un parcours semé de déceptions, et d’enseignements.

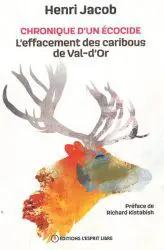

Cofondateur du Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE), du Regroupement écologiste Val-d’Or et environs (REVE) ainsi que de l’Action boréale, Henri Jacob en a long à dire sur l’incurie gouvernementale à l’égard de la biodiversité. Militant écologiste depuis 50 ans, l’un de ses principaux combats demeure encore aujourd’hui la protection de la harde des caribous de Val-d’Or. En nous faisant le compte rendu détaillé de ses multiples démarches et interventions au bénéfice des caribous d’Abitibi depuis le début des années 1980, Henri Jacob nous permet d’apprécier sa droiture et sa détermination. En même temps, il démontre la portée nécessairement limitée des prises de parole en faveur du patrimoine environnemental dans le cadre d’un système socioéconomique extractiviste et productiviste.

« En 1984, 50 caribous vivaient en liberté sur un territoire de 1 200 km2 au sud de Val-d’Or. En 2022, [9] caribous sont incarcérés dans un enclos de concentration de 12 km2. » (p. 123) Deux phrases lapidaires qui suffisent à exposer la dramatique détérioration des conditions de vie de ces cervidés emblématiques. L’auteur précise que les caribous de l’Abitibi n’ont pas été réintroduits dans le milieu comme l’ont été ceux de Charlevoix dans les années 1960. Ils sont bel et bien un petit groupe de survivants issu des immenses troupeaux qui parcouraient autrefois le territoire québécois et dont dépendaient en grande partie les peuples autochtones avant l’arrivée des Européens. C’est pourquoi Jacob utilise le qualificatif de « harde relique » concernant les derniers représentants de l’espèce Rangifer tarandus vivant au sud de Val-d’Or.

Au cours des dernières décennies, le militant et ses alliés, dont les Anicinabek et de nombreux experts, ont tenté de faire valoir auprès des autorités la valeur des caribous en soi, comme partie du patrimoine vivant et aussi comme indicateur de la dégradation du milieu que nous partageons avec l’espèce. En guise de résultats de leurs efforts, ils auront obtenu surtout des promesses non tenues. Les ministres et fonctionnaires responsables se disaient sensibles à leur plaidoyer, mais cédaient en fin de compte à la soi-disant nécessité économique de la récolte forestière. D’un gouvernement à l’autre, c’est comme si l’on cherchait toujours à gagner du temps, jusqu’à ce que l’on en arrive à la situation actuelle, où la survie de la harde est très incertaine.

Sauf le terme « écocide » dans le titre du livre, peut-être trop fort puisqu’il sous-entend la responsabilité criminelle des pouvoirs publics successivement chargés de l’épineux dossier des caribous de Val-d’Or, le propos du militant est toujours mesuré et bien appuyé. Dans un style convivial bien maîtrisé, à partir de faits pas toujours palpitants en soi, Henri Jacob nous guide, étape par étape, dans son récit rétrospectif, sans jamais nous perdre en chemin.