Phénomène rare, le penchant littéraire de Saint-Denys Garneau1 ne se heurte à aucune réticence de la part de sa famille élargie. Tel oncle se piquait de culture, telle cousine – Anne Hébert – avait un père critique littéraire ; de quoi accepter la muse dans l’existence du jeune Garneau avec plus que de la tolérance.

Il faudra que les revers de fortune écornent le revenu familial pour que le jeune homme, qui n’a jamais songé à chercher un emploi, ressente un vague malaise. Autre ouverture à la bohème, aucun cadre strict n’était exigible puisque la piètre santé de Garneau le restreignait à un certain vagabondage scolaire, flou difficile à vivre pour un adolescent qui craint de manquer de culture.

Ambitieux, grave et tourmenté

Ce n’est pas l’incubateur familial qui tira de sa coquille le futur poète, mais les amitiés. Elles furent chaleureuses, stimulantes, précieuses par leur écoute et leur élévation morale : d’abord Robert Élie, Jean Le Moyne, Claude Hurtubise, puis André Laurendeau, Robert Charbonneau, François Rinfret. Le premier groupe s’investira dans La Relève, revue dont Michel Biron a écrit ceci : « À la modernité européenne ponctuée de querelles, de batailles et de manifestes, La Relève substitue une modernité conviviale dans laquelle ne se distingue aucun maître » (L’absence du maître, PUM, 2000). Voyant là « une littérature liminaire », Biron insiste sur l’importance de ce réseau : « Ces amitiés d’une intensité surprenante participent directement à la transformation de l’adolescent désinvolte et indiscipliné que Garneau a été jusque-là, champion de l’autodérision et de l’inachèvement, en un écrivain ambitieux, grave et profondément tourmenté ». L’osmose est telle entre le journal du poète et les lettres denses et racées échangées avec ses intimes que Garneau se dispensera de tout autre écrit.

Biron ne joue pas au Freud du dimanche. Il se borne à noter, tôt dans l’existence de Garneau, un clivage. « D’un côté, il y a le Garneau plein d’esprit, jouant de son nom, parlant de soi au second degré, faisant le malin. De l’autre, il y a le Garneau abattu, pitoyable, malheureux. » Pourquoi ? Le jeune homme lit Verlaine, Baudelaire, Musset, sans doute Rimbaud, mais quel adolescent frotté d’écriture ne les a pas lus ? Comme ses amis de La Relève, il est croyant ; plus qu’eux, il tire de sa foi de quoi nourrir une sombre culpabilité mais, là encore, combien de Québécois lui ressemblent ? Biron, respectueux de ce mystère, constate que les intimes s’en inquiètent de plus en plus, mais sans parvenir à le décrypter. Ils savent cependant que Garneau n’a qu’un objectif : être édité, car il prouverait alors qu’il existe et que son écriture est d’une autre tessiture que celle des « comptables » et autres « rapporteurs de revenus ».

Biron ne joue pas au Freud du dimanche. Il se borne à noter, tôt dans l’existence de Garneau, un clivage. « D’un côté, il y a le Garneau plein d’esprit, jouant de son nom, parlant de soi au second degré, faisant le malin. De l’autre, il y a le Garneau abattu, pitoyable, malheureux. » Pourquoi ? Le jeune homme lit Verlaine, Baudelaire, Musset, sans doute Rimbaud, mais quel adolescent frotté d’écriture ne les a pas lus ? Comme ses amis de La Relève, il est croyant ; plus qu’eux, il tire de sa foi de quoi nourrir une sombre culpabilité mais, là encore, combien de Québécois lui ressemblent ? Biron, respectueux de ce mystère, constate que les intimes s’en inquiètent de plus en plus, mais sans parvenir à le décrypter. Ils savent cependant que Garneau n’a qu’un objectif : être édité, car il prouverait alors qu’il existe et que son écriture est d’une autre tessiture que celle des « comptables » et autres « rapporteurs de revenus ».

L’écriture en marge de la tradition

À première vue, Garneau devrait donc trouver enfin des assises fiables grâce à l’édition de Regards et jeux dans l’espace. Il y propose une prosodie qui le distingue de ses contemporains et des lettrés de son clan familial. Il y confesse ses inquiétudes en montrant la mort en train de faire son nid dans sa cage d’os, en se décrivant lui-même comme marchant à côté d’une joie qu’il ne peut pas prendre. La libération escomptée par les intimes n’a pourtant pas lieu, car les moqueries, dont celles du tonitruant Claude-Henri Grignon, le convainquent qu’il a tout faux. Il n’y aura pas d’autre tentative : Garneau est empêché par son père de brûler les copies invendues de son recueil.

Sobrement, délicatement, Biron poursuit l’analyse. Dans L’absence du maître, il posait déjà un jalon : « Garneau n’écrit pas Regards et jeux dans l’espace pour rompre avec telle tradition esthétique trop contraignante, mais en marge d’une tradition incertaine » (je souligne). Si Garneau est aux abois, ce serait – peut-être – qu’il est physiquement fragile, depuis toujours privé des encadrements rassurants, trop soucieux d’authenticité pour se satisfaire de l’alexandrin ou du bibelot parnassien, privé de l’assurance que lui donnerait une tradition littéraire plus audacieuse. C’est dans ces défauts de la cuirasse que frappent les critiques ; ils enfoncent Garneau dans sa doutance. Puisqu’il est trop tôt pour le vers libre et que la poésie n’a pas conquis au Québec le droit d’exprimer les douleurs mordantes, Garneau renonce à écrire.

Biron explique qu’il n’y aura pas de vie après la poésie : « Tout blesse Garneau ou risque de le blesser, la présence de ses amis comme leur absence, leur humour comme leur silence ». À Robert Élie, qui offre de venir le saluer dans son ermitage, Garneau répond : « Ne venez pas me voir ». La poésie de Garneau devait attendre.

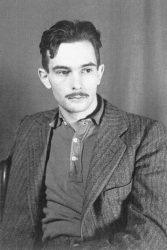

* ©Les Archives du Photographe, coll. Joceyln Paquet / Fonds Georges Beullac.

1. Michel Biron, De Saint-Denys Garneau, Boréal, Montréal, 2015, 456 p. ; 34,95 $.