Tu veux faire des films ? Fais-les. Rien ne t’est dû.

Tu ne dois rien attendre de personne. Vois, prends, et fais.

Le cinéma est un art jeune. Il n’a que 120 ans. Il est sans conteste le plus populaire de tous. Sous les coups de boutoir des États-Unis, voilà ce septième art devenu une industrie dont la fréquentation est au mieux hasardeuse.

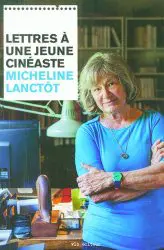

Ses chemins créatifs sont parsemés d’écueils, de dangers même. Micheline Lanctôt, qui adresse huit lettres à une jeune cinéaste1, en fait une démonstration convaincante. Si convaincante qu’elle frôle la dissuasion.

À bien y penser, Micheline Lanctôt a raison de prévenir l’aspirante-cinéaste : il lui faudra galérer, écartelée presque à coup sûr entre son désir d’enfant et son désir d’enfanter des films. Parce que ce métier stupide, ainsi que le qualifiait Orson Welles, est aussi un métier de célibataire, collé à des horaires inhumains et réclamant un engagement total peu compatible avec la maternité.

Disposons d’abord d’une énigme. En vérité, une seule des huit lettres est adressée à une jeune cinéaste ; les autres, riches d’une expérience plurielle, serviront aussi bien aux garçons et intéresseront les cinéphiles. L’éditeur aurait-il imposé un titre ? C’est possible. Il n’empêche que l’essayiste aurait pu avoir recours de temps en temps à l’usage épicène pour lubrifier son propos censément destiné aux femmes. Or le texte se décline au masculin jusqu’à parler de femme réalisateur. Son champ référentiel pose davantage problème. Citations, références filmiques, exemples renvoient, à quelques exceptions près, aux hommes de cinéma. Vous chercherez en vain les noms talentueux de Jane Campion, Susanne Bier, Pascale Ferran, Sofia Coppola, ou de Geneviève Perron, Maryse Alberti, Ellen Kuras, Agnès Godard, respectivement réalisatrices et directrices photo. Tant pis pour les modèles d’identification positifs.

Disposons d’abord d’une énigme. En vérité, une seule des huit lettres est adressée à une jeune cinéaste ; les autres, riches d’une expérience plurielle, serviront aussi bien aux garçons et intéresseront les cinéphiles. L’éditeur aurait-il imposé un titre ? C’est possible. Il n’empêche que l’essayiste aurait pu avoir recours de temps en temps à l’usage épicène pour lubrifier son propos censément destiné aux femmes. Or le texte se décline au masculin jusqu’à parler de femme réalisateur. Son champ référentiel pose davantage problème. Citations, références filmiques, exemples renvoient, à quelques exceptions près, aux hommes de cinéma. Vous chercherez en vain les noms talentueux de Jane Campion, Susanne Bier, Pascale Ferran, Sofia Coppola, ou de Geneviève Perron, Maryse Alberti, Ellen Kuras, Agnès Godard, respectivement réalisatrices et directrices photo. Tant pis pour les modèles d’identification positifs.

Atout maître

Comme si Lanctôt ne voulait pas révéler son jeu, laissons-lui son secret. Elle en a tant d’autres à révéler. Elle ne cesse d’étonner, et se trouve là où on ne l’attend pas. Chacune de ses lettres pèse de ce poids d’une carrière qui a ratissé large. Surtout, la cinéaste sait réfléchir.

À 26 ans, celle qui fera rêver deux générations d’hommes est propulsée à Cannes. Elle est la première actrice canadienne en compétition officielle pour son incarnation de Bernadette dans La vraie nature de Bernadette (Gilles Carle, 1971). On connaît la suite, et on ne compte plus ses rôles qui ont brûlé le petit et le grand écran. Sa lettre la plus émue et la plus lyrique au reste s’intitule « L’acteur de cinéma ».

Derrière la caméra, la multidouée s’est fait les dents dans le métier d’intervalliste2, travail de moine, répétitif et assommant, écrit-elle, auquel elle consacre dix-huit heures par jour pour tenir l’échéancier. Sur le chemin piégé de la promotion, elle encaissera 90 dollars par semaine contre 400 et 500 dollars versés à ses collègues masculins. Métier adoré, elle le quitte néanmoins devant ses horizons en tous points obstrués. Le monde du cinéma est sexiste, ce qu’elle explique bien, et soutient anecdotes à l’appui. Son conseil : « Il ne sert à rien de te plaindre, fais ce que tu as à faire ».

Femme de feu, musicienne, scénariste, metteuse en scène et monteuse, productrice, professeure, habituée des festivals, elle a été la capitaine, la seule maître à bord, la réalisatrice-conteuse de douze longs métrages et avoue en toute simplicité : « Tous mes films, sauf un, ont eu des sorties confidentielles […], et certains ont été des échecs critiques notoires ». La majorité d’entre eux ont pourtant été primés ici et à l’étranger.

Micheline et sonatine

Trentenaire, elle décroche le Lion d’argent à la Mostra de Venise, le plus ancien festival de cinéma et l’un des plus prestigieux au monde. Sonatine (1984), deuxième long métrage devenu un classique étudié dans les classes de cinéma, ne lui vaudra rien, rien du tout puisqu’elle continuera de tourner avec un million de dollars, aussi bien dire une misère, tandis que la majorité des hommes disposent de 5 à 8 millions. À l’échelle étasunienne, c’est peu ou prou 16 millions contre 50 à 100 millions. La seule figure féminine exemplaire de Micheline Lanctôt, celle qui a fait l’histoire un certain 7 mars 2010, Kathryn Bigelow3, a réalisé Démineurs (2009) avec un budget de 11 millions de dollars, tandis que son principal concurrent et ex-époux, James Cameron, a disposé d’un budget de 387 millions pour donner naissance à Avatar (2009).

Il ne faut pas s’y tromper, c’est toujours Hollywood qui détient le métronome et scande la marche des images cotées en bourse. Dans cette course inégale, alors qu’on lui prédit avec récurrence son agonie, la cinématographie québécoise persiste et signe, quelquefois des chefs-d’œuvre. C’est miracle et, si nous n’en sommes pas convaincus, la lecture de chacune des lettres de Lanctôt nous le rappelle. Qui plus est, notre cinématographie exporte maintenant ses talents. Dans des catégories bien sexuées faut-il le noter, les réalisateurs Denis Villeneuve ou Jean-Marc Vallée, les actrices Karine Vanasse ou Marie-Josée Croze.

Une femme aux vues larges

Micheline Lanctôt observe avec combien de justesse que tous les outils du cinéaste sont maniés par d’autres. L’équipe de tournage assume lumière, cadre, son, musique, effets spéciaux, jeu, et la véritable signature de la réalisatrice, c’est le plan, unité de base du récit cinématographique et cheville narrative indispensable. Aussi la femme des vues cherche-t-elle à créer chaque plan, à ce que celui-ci soit unique. L’histoire racontée, prévient-elle, ne doit jamais bégayer.

Micheline Lanctôt observe avec combien de justesse que tous les outils du cinéaste sont maniés par d’autres. L’équipe de tournage assume lumière, cadre, son, musique, effets spéciaux, jeu, et la véritable signature de la réalisatrice, c’est le plan, unité de base du récit cinématographique et cheville narrative indispensable. Aussi la femme des vues cherche-t-elle à créer chaque plan, à ce que celui-ci soit unique. L’histoire racontée, prévient-elle, ne doit jamais bégayer.

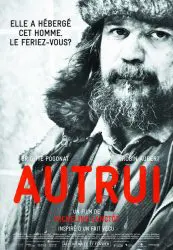

Au fil des lettres, elle commente chacune des étapes de la fabrication d’un film, de la pré à la post-production, de l’idée balbutiante à la sortie en salle, jusqu’au tir de barrage de la critique. À Radio-Canada en mars 2015, gouailleuse comme on l’aime, elle crânait : « Les critiques [rires], je leur dis ‘mangez de la merde’. Vous n’aimez pas ce film. Je vais en faire un autre ». Son dernier opus, Autrui (2015), projet traquenard vertement critiqué, est pourtant une démonstration de sa maîtrise du récit filmique. Elle ne voulait sans doute pas tant attendrir que faire réfléchir. L’a-t-on bien comprise ?

Il faut avoir fait quatre films avant de se prétendre cinéaste, disait Alain Resnais. Lanctôt y fait écho en nuançant le propos : «[Le quatrième], si tant est qu’on s’y rende, on le fait parce qu’on a finalement reconnu qu’on aime la réalisation pour ce qu’elle est et qu’on est prêt à faire face à la musique ».

À nous et à elle, nous souhaitons un treizième film, le film porte-bonheur, avant de passer le flambeau, comme elle le laisse entendre en conclusion de sa dernière lettre.

1.Micheline Lanctôt, Lettres à une jeune cinéaste, VLB, Montréal, 2015, 134 p. ; 18,95 $.

2. En cinéma d’animation traditionnelle, l’intervalliste est chargé de dessiner les images intermédiaires et ainsi de compléter le travail des images clés de l’animateur patron.

3. Kathryn Bigelow devient la première cinéaste à remporter, 81 ans après la création des fameuses récompenses cinématographiques américaines, l’Oscar du meilleur réalisateur et celui du meilleur film, pour Démineur (The Hurt Locker).

* Geneviève Bujold et Micheline Lanctôt durant le tournage de Pour l’amour de Dieu (2011).

EXTRAITS

Je fuyais les festivals de femmes, craignant de ghettoïser mes films. Je voulais affronter les gars sur leur terrain. Quelle inconscience !

P. 61

Ceux qui connaissent vraiment le cinéma et sont à même de donner à lire des analyses judicieuses et objectives ont fui la presse à grand tirage et les supports électroniques, qui exigent une présence constante à l’actualité culturelle. On leur a substitué des chroniqueurs, qui pratiquent le métier de l’opinion.

P. 99

Les statistiques sont formelles : même les plus grands succès du cinéma québécois n’ont pas fait de profits.

P. 112

[…] c’est aussi l’ordinateur qui a rendu possible l’apparition d’un phénomène qui constitue, à mon sens, un des bouleversements culturels les plus importants que nous ayons connu depuis l’invention du cinéma : l’image de synthèse.

P.127

L’image filmée était la garantie absolue de la vérité. Ce n’est plus le cas.

P. 127

Tout est possible, rien n’est vrai, à toi de trouver les clefs de ce monde complexe, invraisemblable, ravagé, précaire, grisant, infini, touffu, opaque et transparent à la fois, à toi de l’apprivoiser et de nous le faire comprendre.

P. 135