En publiant les lettres écrites par Gaston Miron entre 1949 et 19651, Mariloue Sainte-Marie propose au public lecteur un profil bouleversant du Magnifique-encore-jeune et un retour déroutant à un Québec révolu.

La voix dont la puissance réconforte si bien adopte ici une tessiture intimiste, le déferlement politique et social intègre l’amitié et les confidences, le prophète se fait intermédiaire entre auteurs et lecteurs, l’humilié épaule les sans-voix. Il faudra réconcilier cet éclairage inattendu et le statut traditionnel de Miron, car l’utile et rigoureuse compilation de Mariloue Sainte-Marie ne prétend pas à l’exhaustivité de la correspondance, pas plus qu’elle ne saurait faire oublier que Miron ne disparut que 30 ans plus tard (en 1996).

Le jeune Miron

Né en 1928 à distance de Montréal et de ses courants culturels, Gaston Miron ne jouit guère des préalables dont profita, par exemple, Saint-Denys Garneau : ni instruction supérieure, ni terreau familial propice, ni insertion dans les réseaux littéraires dominants, plus de cals aux mains que d’exploration mentale. Par contre, tout comme Garneau, il noua et conserva des amitiés masculines ferventes et fécondes : l’un comme l’autre, Miron et Garneau bénéficièrent d’échanges intenses avec des jeunes partageant leur culte du livre et de la culture. À l’un comme à l’autre, l’édition s’offrit comme un projet créé par l’osmose de visions fraternelles.

Né en 1928 à distance de Montréal et de ses courants culturels, Gaston Miron ne jouit guère des préalables dont profita, par exemple, Saint-Denys Garneau : ni instruction supérieure, ni terreau familial propice, ni insertion dans les réseaux littéraires dominants, plus de cals aux mains que d’exploration mentale. Par contre, tout comme Garneau, il noua et conserva des amitiés masculines ferventes et fécondes : l’un comme l’autre, Miron et Garneau bénéficièrent d’échanges intenses avec des jeunes partageant leur culte du livre et de la culture. À l’un comme à l’autre, l’édition s’offrit comme un projet créé par l’osmose de visions fraternelles.

La foi catholique fut ardente chez Miron. Certes, il renonça à la vocation religieuse qui l’avait conduit chez les Frères du Sacré-Cœur, mais il ne liquida pas pour autant la place de Dieu dans sa vie. « J’ai eu ma leçon, écrit-il en mars 1950 à Guy Carle, une leçon qui ne fut pas gratuite, loin de là. Je ne veux pas que ma vie soit vaine comme une vaine théorie. Dieu a pris une place tangible dans ma vie. » Il ajoute, énigmatique : « La mort temporelle pèse sur moi (un secret entre toi et moi), je dois m’occuper de ma sanctification ». Peut-être peut-on lire dans cet enracinement spirituel la source de sa tenace solidarité avec les humbles. « Dès lors, une seule chose compte : faire du bien, sans compter, sans comprendre, sans souci des blessures » (lettre à Guy Carle). Formulation qui reprend presque mot à mot le texte de la promesse scoute.

Dans une lettre adressée au poète français Henri Pichette, Miron déplorait ses lacunes : « C’est tout mal foutu comment j’écris et comment je te parle, et pourtant je n’ai pas honte de ma pauvreté existentielle, qui est aussi celle de mon peuple » (8 juillet 1961). Ce peuple, il le connaît, l’aime et entend son balbutiement. Si d’autres s’abreuvent du cours classique, lui s’immerge dans les mouvements de jeunesse qui tinrent lieu d’université populaire et dont le Québec a perdu la pratique. Il fut scout jusqu’à l’échelon du clan routier : « J’ai donc fait ma route de Clan les 1, 2, 3 et 4 septembre, en tout 58 milles de route à pied, et 4 jours à coucher à la belle étoile. La vie dure, tonifiante, qui sculpte des types d’hommes ! » (lettre à Guy Carle). L’Ordre de Bon Temps l’accapara autant et plus encore. Mariloue Sainte-Marie pallie notre amnésie collective en rappelant la visée de ce mouvement : « […] cette organisation des loisirs mixte a été fondée en 19462. Elle souhaitait développer la culture canadienne-française et favoriser la participation des jeunes dans leur milieu ». Miron est d’ailleurs fier des choix qu’il a effectués : « […] je n’ai plus beaucoup d’idées ; j’ai surtout des faits derrière moi, des expériences, des amitiés, des mouvements de jeunes : Ordre de Bon Temps-scoutisme-Orphelins » (lettre 22). De ce substrat, Miron tirera son message.

L’écriture malgré tout

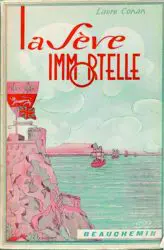

Ces choix sociaux ne libèrent pas Miron de sa soif d’écriture. Soif de la sienne et de celle des autres. Dans plusieurs des lettres recueillies par Mariloue Sainte-Marie, Miron raconte presque candidement à ses intimes ses lectures des derniers jours. La volonté de rattrapage est manifeste et expose Miron à des influences pour le moins diversifiées : « J’ai fini la lecture de deux romans canadiens : Juana, mon aimée (Harry Bernard) et La sève immortelle (Laure Conan). Actuellement je dévore les œuvres de Mallarmé » (lettre à Guy Carle). Fébrilité plus que progression ordonnée.

Ces choix sociaux ne libèrent pas Miron de sa soif d’écriture. Soif de la sienne et de celle des autres. Dans plusieurs des lettres recueillies par Mariloue Sainte-Marie, Miron raconte presque candidement à ses intimes ses lectures des derniers jours. La volonté de rattrapage est manifeste et expose Miron à des influences pour le moins diversifiées : « J’ai fini la lecture de deux romans canadiens : Juana, mon aimée (Harry Bernard) et La sève immortelle (Laure Conan). Actuellement je dévore les œuvres de Mallarmé » (lettre à Guy Carle). Fébrilité plus que progression ordonnée.

À cette même lettre (10 janvier 1950) se greffe un poème de Miron. Il vient d’atteindre ses 22 ans et s’aventure peu au-delà des alexandrins : « Car toute notre vie, ô mon Dieu, n’est au reste / Qu’un combat pour le toit, le vêtement, le pain, / Et la mort nous prendra, de son mouvement preste, / Debout, l’espoir au cœur et l’outil à la main ». On croit entendre Verlaine : « Mon Dieu m’a dit : ‘Mon fils, il faut m’aimer. Tu vois / Mon flanc percé’ ».

Rien de génial encore, mais une passerelle est lancée entre la poésie et le quotidien douloureux de Miron. Car il manque littéralement de tout, en dépit d’efforts redoublés pour s’insérer durablement dans le monde du travail. « Il faut me croire, écrit-il à Claude Haeffely, je n’ai pas d’autres choses à penser qu’à manger au moins un repas. Du lever au coucher. Il n’y a plus rien à croire. La seule barre de la faim. La mémoire de la faim » (1er décembre 1954). Miron a beau affirmer qu’il ne formule pas une plainte, mais une revendication, la réalité est là, humiliante, cruelle, bouleversante : Miron ne gagne pas de quoi se nourrir. Il tâte de tous les métiers, emprunte tous azimuts, épuise parents et amis, en vain.

Rien de génial encore, mais une passerelle est lancée entre la poésie et le quotidien douloureux de Miron. Car il manque littéralement de tout, en dépit d’efforts redoublés pour s’insérer durablement dans le monde du travail. « Il faut me croire, écrit-il à Claude Haeffely, je n’ai pas d’autres choses à penser qu’à manger au moins un repas. Du lever au coucher. Il n’y a plus rien à croire. La seule barre de la faim. La mémoire de la faim » (1er décembre 1954). Miron a beau affirmer qu’il ne formule pas une plainte, mais une revendication, la réalité est là, humiliante, cruelle, bouleversante : Miron ne gagne pas de quoi se nourrir. Il tâte de tous les métiers, emprunte tous azimuts, épuise parents et amis, en vain.

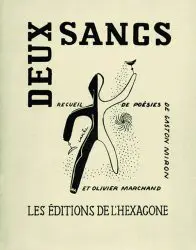

Pourtant, la poésie s’entête chez Miron. Dans « L’engagement dans la fraternité », titre d’une parfaite justesse, Mariloue Sainte-Marie décrit ces années comme marquantes : « En juillet 1953, le lancement de Deux sangs, qui rassemble ses poèmes et ceux d’Olivier Marchand, inaugure les Éditions de l’Hexagone. Sur le plan poétique, Miron est en profonde mutation. Ces années, sans doute les plus productives de sa vie, donnent naissance aux grands cycles poétiques ».

Doutes et clivages

Cette discrète fécondité contraste cependant avec les douleurs intimes qui rongent le jeune homme. Elles le blessent au plus vif de ses espoirs. D’une part, Miron se juge inapte à la poésie et prétend n’avoir à lui consacrer que des talents d’éditeur ou de propagandiste. D’autre part, il souffre de ne jamais recevoir d’amour de la part des femmes qui lui inspirent ce sentiment. Décalage criant entre la perception que l’on peut se former en observant Miron de l’extérieur et les verdicts qu’il abat sur son œuvre et sa vie intime ; comment reconnaître en cet être esseulé l’animateur de l’Ordre de Bon Temps et le skieur en mal de compétition ? Comme si ces clivages ne suffisaient pas, d’autres opposent le Miron emporté par l’action politique et celui qui quitte l’Hexagone, puis Beauchemin. Et d’autres encore se logent entre le Miron qui se décrit à l’universitaire Jeanne Lapointe comme « une ombre parmi les montagnes de [s]on patelin » et celui qui vilipende Radiomonde3 ou celui qui, dans une lettre à Jean-Charles Falardeau, soupçonne Le Devoir « d’être hostile à toute initiative qui ne vient pas de lui ».

Pénétrante, Mariloue Sainte-Marie, qui qualifie cette période de particulièrement féconde sur le front littéraire, la sait également déterminante quant à la soudure qui liera à jamais Miron au Québec profond. La désinvolture avec laquelle plusieurs sommités du monde littéraire se dissocient de la pétition lancée par Miron en faveur de la démocratisation de l’enseignement et de la gratuité scolaire détermine chez lui non plus la résignation silencieuse, mais le sursaut indigné : « Oui, que nos intellectuels dorment bien : c’est bien la dernière fois sans doute que j’aurai essayé d’attirer leur attention sur notre profonde solitude, à nous, du peuple, essayé de jeter les ponts nécessaires sur le fossé qui nous sépare. Et ce, en me donnant en exemple, sans mauvaise volonté, ni parti pris. Oui, je suis un chien de la terre, maintenant je vais m’étendre avec ceux de ma rue, nous attendrons la mort » (7 mars 1958).

Le post-scriptum de cette lettre virulente et douloureuse attirera l’attention de ceux et celles qui, 60 plus tard, scrutent encore le mystère Québec : « C’est aussi une autre constatation que celle-ci : presque tous (tous sans exception) ceux qui se sont moqués de moi sont des gens de Québec (la ville de Québec). Ceux de Montréal étaient d’accord ou pas. La promiscuité du grand prolétariat semble donner aux intellectuels une conscience aiguë de notre malheur commun ».

À ces blessures s’ajoutent des déceptions tristement tangibles pendant la période qu’étudie Mariloue Sainte-Marie : la relation avec les femmes et celle du poète avec la France de l’époque. « Il y a toujours (c’est une confidence), à l’arrière-plan de tout ceci et cela, le drame central de ma vie : je n’ai jamais pu me faire aimer des femmes que j’ai aimées. Vous savez, on meurt d’amour comme on meurt de soif, de faim ou de fatigue et d’usure, un beau jour on s’étend, et c’est la faim, et la fin » (Paris, février 1960, lettre à Claude Hurtubise). À propos de Paris, dont il attendait tant, il écrit à Michel van Schendel (Paris, octobre 1959) : « Peuple le plus intellectuel de la terre, c’est aussi le peuple le plus cupide. Nous qui passons pour être un symbole du capitalisme, dans l’ordre des faits nous sommes cent fois plus socialistes et socialisés que ce pays ».

Quand se termine le survol épistolaire offert par Mariloue Sainte-Marie, Gaston Miron, solidaire des siens et soudé à l’espoir des humbles, s’adonne déjà au rapaillage qu’il offrira en 1970. Ce livre intelligent en montre la genèse.

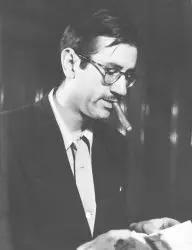

* Gaston Miron à Montréal vers 1950. ©Marie-Andrée Beaudet, Album Miron / Archives de Gaston Miron.

** Avec Denise Karas à Blankenberge vers 1960. ©Archives Marie-Andrée Beaudet / Pierre Nepveu, Gaston Miron, La vie d’un homme.

*** Au juvénat du Mont-Sacré-Cœur à Granby. ©Marie-Andrée Beaudet, Album Miron / Archives de Gaston Miron.

1. Gaston Miron, Lettres, 1949-1965, édition établie par Mariloue Sainte-Marie, L’Hexagone, Montréal, 2015, 595 p. ; 44,95 $.

2. Soit 340 après la création de l’Ordre de Bon Temps de Samuel de Champlain [NDLR].

3. Hebdomadaire spécialisé publié à partir de 1939 [NDLR].

EXTRAITS

Et moi ? J’essaie de sortir de mon drame malheureux, c’est-à-dire de moi-même. Qui me délivrera ? D’autre part, les soucis d’argent me harcèlent sans relâche. C’est stupide de vivre pour payer des dettes ; c’est pourtant mon cas. Je suis abruti. Mais je sens que ma puissance intellectuelle monte et s’élargit de plus en plus. Je sais que je n’ai pas le droit de reculer.

Lettre à Guy Carle, 15 décembre 1949, p. 31.

Certains (me trouvent) du talent, soit ! Mais c’est précisément ce « talent » qui me fait peur. Le talent gâche tout, le talent sent la suffisance et la fatuité. Je ne veux pas avoir de talent. J’ai horreur qu’on m’appelle poète ou écrivain. Je suis tout simplement un bonhomme qui veut être attentif à la vie.

Lettre à Guy Carle, 10 mars 1950, p. 49.

Je vis dans une très vieille maison où je commence

à ressembler aux meubles à la très vieille peau des fauteuils

Peu à peu on m’a perdu toute trace de moi-même

la nuque prise dans les brumes de mes années-souvenirs

Vers expédiés à Claude Haeffely, 1er décembre 1954, p. 167.

Qui donc sommes-nous ? L’Hexagone, c’est d’abord une équipe, une amitié. Au départ, nous étions un groupe d’amis qui s’est connu dans les mouvements de jeunesse (Ordre de Bon Temps, JEC, scoutisme…), nous avions en commun beaucoup de richesses, d’expériences vécues, de techniques et, surtout, un esprit tourné vers la classe jeunesse, vers des lignes de force et des dominantes qui nous étaient propres…

Lettre à Jacqueline Jariod, 27 juillet 1954, p. 132.

La seule voie de ma génération, c’est l’action. Et c’est pourquoi je ne puis pas écrire. Nos fils, eux, auront sans doute la faculté de pouvoir s’exprimer, en plus d’agir, parce qu’ils auront fait l’unité de leur vie, à la fois dans la conception et la réalisation, et à travers une expression unique.

Lettre à Claude Haeffely, 13 février 1958, p. 238.