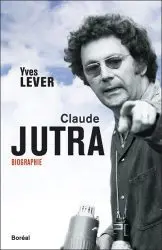

Yves Lever est l’historien du cinéma le plus en vue au Québec et l’auteur de nombreux ouvrages majeurs dont la magistrale Histoire générale du cinéma au Québec (Boréal, 1995 [1988]), qui reste inégalée à ce jour. Son plus récent livre est une biographie phénoménale sur Claude Jutra (1930-1986) – le prolifique réalisateur québécois – considéré de son vivant comme le fondateur du cinéma de la modernité québécoise.

Plusieurs des films de Jutra demeurent des jalons du cinéma d’ici : Il était une chaise (1957, coréalisé avec Norman McLaren), Félix Leclerc, troubadour (1958), La lutte (1961, création collective), À tout prendre (1963), Mon oncle Antoine (1971), Kamouraska (1973) et tant d’autres. Lors de sa parution, quelques passages de cette biographie révélant la pédophilie du cinéaste ont causé des remous ; Nuit blanche a voulu discuter sérieusement de l’intégralité du livre avec le biographe.

À la fois l’homme et l’œuvre

Yves Laberge : Yves Lever, comment avez-vous fait pour mettre bout à bout la vie et l’œuvre de Claude Jutra et en faire un livre ?

Yves Lever : C’est un vieux cliché de dire qu’on écrit le livre qu’on aimerait lire ; qu’étant donné qu’il n’existe pas, on l’écrit. C’est ainsi pour la biographie. J’avais déjà récolté beaucoup de documentation sur Jutra ; je savais qu’il y avait des fonds Claude Jutra à la Cinémathèque québécoise et à l’UQAM. Jutra conservait presque tout (des billets de vaporetto de Venise, des factures de motel lorsqu’il allait travailler à Toronto) et toute sa documentation. Il a beaucoup écrit, pendant son adolescence et jusque vers l’âge de 30 ans. Il écrivait pas mal de lettres, il en recevait aussi. Il gardait sur lui un petit carnet pour noter des idées de films, de scénarios, des débuts de poèmes, de chansons. Tout cela, c’était extraordinaire. C’est ainsi que j’ai découvert un tout autre Claude Jutra, qu’on ne connaissait pas ou très peu.

Regardez-moi tel que je suis

Y. L. : En définitive, qui était Claude Jutra ?

Y. Lever : Un être assez tragique, au fond, qui se sait une sorte de mythe dans le monde du cinéma québécois. Il le sait très rapidement parce qu’on le lui dit. Dès 1962, il est déjà une sorte de mythe et il sait pourquoi. Et surtout, ses collaborateurs disent tous qu’il est une source d’inspiration, parce qu’il est un être souverainement libre.

Y. Lever : Un être assez tragique, au fond, qui se sait une sorte de mythe dans le monde du cinéma québécois. Il le sait très rapidement parce qu’on le lui dit. Dès 1962, il est déjà une sorte de mythe et il sait pourquoi. Et surtout, ses collaborateurs disent tous qu’il est une source d’inspiration, parce qu’il est un être souverainement libre.

Beaucoup savent déjà qu’il est homosexuel et qu’il n’a pas de famille ; il n’a jamais eu de blonde steady ou de chum steady. Il était toujours très disponible : pour participer à la création de la Cinémathèque canadienne [à Montréal], au premier syndicat des cinéastes. Il aimait le cinéma, et les jeunes cinéastes, ses jeunes collègues, l’invitaient tout le temps : « Viens faire un tour dans ma salle de montage pour voir », et « toi, qu’est-ce que t’en dis ? »

Il était très disponible pour aider tout le monde. C’est pourquoi il est devenu une sorte de mythe, parce qu’il avait aussi, comme dit Nietzsche – que je cite dans le livre –, il avait ce talent de faire apparaître chez les autres le meilleur d’eux-mêmes. C’est ainsi que j’ai découvert dans les premiers mois cette personnalité absolument fascinante ; cela me confortait dans le projet de raconter sa vie.

Je savais que ce ne serait pas facile, mais je voulais connaître l’ensemble de sa personnalité. Je ne l’avais pas rencontré personnellement, je l’avais seulement croisé à la Cinémathèque, quelques fois ; je savais qu’il avait un côté chaleureux, mais distant, assez opaque, dans ses contacts.

Y. L. : C’est aussi ce que j’avais senti. Mais les archives ne disent pas tout…

Y. Lever : La dernière étape de la recherche a été de mener des entrevues avec des gens qui l’avaient bien connu, des collègues ou certains amis, des parents ; c’est une étape fantastique de mon travail. Et je savais qu’une partie de la documentation – dont une portion du journal personnel – ne serait pas accessible avant 2040. Les entrevues pourraient combler certains vides.

Y. L. : Et cela représente combien d’années de travail ?

Y. Lever : Ça n’a pas été à plein temps : presque trois ans, quand même ! Mais j’avais aussi d’autres projets. Plus on entre dans ce qui nous apparaît comme la sphère intime de quelqu’un, plus cela devient prenant. Ce n’est pas parce qu’on veut en savoir plus, mais seulement parce que ce « quelqu’un » nous habite.

Y. L. : Diriez-vous que Jutra est attachant malgré tout ?

Y. Lever : C’est la caractéristique de son type de personnalité. Ses parents recevaient beaucoup, il a grandi dans un milieu où il a pu rencontrer énormément de gens. Son père était radiologiste, chef du Département de l’université de Montréal, et en même temps chef à l’Hôtel-Dieu de Montréal ; il aimait les arts et collectionnait les tableaux. Il invitait à la maison de jeunes peintres québécois comme Borduas et Riopelle, des vedettes françaises de passage comme les Compagnons de la Chanson, tout ce monde débarquait chez les Jutras. Claude Jutra était très stimulé par sa mère et son père. Il jouait de la guitare, un peu de piano, il voulait tout essayer.

C’est autour de l’âge de 30 ans qu’il a décidé que le cinéma était la seule chose qui allait compter. Selon ce que j’ai lu dans les archives, il n’a à peu près plus jamais écrit de poésie. Il s’est moins intéressé à la musique. Il n’a presque plus fait de peinture, sauf durant les deux ou trois dernières années de sa vie.

Comme il perdait la mémoire, il voulait réessayer d’exprimer des choses avec la peinture étant donné qu’il ne pouvait plus les exprimer avec des mots.

Mettre en scène sa propre mort

Y. L. : Il y a une période méconnue durant laquelle Jutra tourna en anglais des adaptations de livres de Margaret Atwood et de Mordecai Richler.

Y. Lever : À Toronto, les gens aimaient beaucoup Jutra. Cela lui a permis de réaliser six longs métrages en quatre ans ; il a commencé en 1976 et les tournages se sont terminés en 1980, même si les films sont sortis jusqu’en 1982. Il rencontrait des gens intéressants comme Saul Rubinek, un tout jeune comédien avec un humour juif, que Jutra avait connu parce qu’à un certain moment, il était un peu ami avec Leonard Cohen. D’ailleurs, c’est Leonard Cohen qui a fait la version anglaise et les sous-titres anglais du film À tout prendre.

Y. L. : En somme, À tout prendre reste son film central.

Y. Lever : À tout prendre est un film capital. Dans le milieu, on croit qu’il a tout dit ce qu’il avait à dire ; il en a peut-être dit un peu plus parce que les scènes fantasmatiques avec des espèces d’ennemis qui veulent le tuer, ce n’est pas facile à intégrer à l’ensemble. Mais c’est le film où il dit vraiment : « Regardez-moi, regardez-moi tel que je suis ». Dans ce film, il va dire que parce qu’il n’a pas connu la guerre, il n’a pas connu l’amour ; mais en même temps il revient sur son enfance, son passé, sur sa liaison avec Johanne Harrelle (au fond, c’est un amour très bancal selon la biographie que Johanne Harrelle a écrite sur ces années-là). Il a voulu y mettre beaucoup de choses ; c’est un film qu’on fait une fois dans sa vie.

Y. L. : Et il a voulu mettre en scène sa propre mort…

Oui, dans À tout prendre. Et pourtant, Jutra ne pouvait pas prévoir que ça pouvait être ainsi ; mais il s’était déjà jeté en bas d’un pont dans son court métrage expérimental, celui tourné après Le dément du lac Jean-Jeunes (1948), le petit film de 15 minutes Mouvement perpétuel (1949).

Les « autres pages » du livre

Y. L. : Êtes-vous satisfait malgré tout de la réception de votre livre ?

C’est un peu dommage que les gens n’acceptent pas facilement ce que j’affirme dans deux ou trois paragraphes où il est question de pédophilie. Cela m’a été confié plusieurs fois et de façon confidentielle. J’ai garanti aux personnes concernées qu’elles ne seraient pas citées textuellement, que je ne dévoilerais pas de noms, que je ne raconterais pas ce qui s’est passé. Alors les gens n’ont pas aimé cela. Certains ont dit que j’avais fait le travail à moitié, que j’avais juste suscité l’intérêt sans répondre à rien. Mais je ne pouvais rien dire de plus.

Après cela, on a commencé à regarder le livre.

Y. L. : Les autres pages du livre.

Y. Lever : Oui, les autres pages du livre. Et moi, j’en suis très heureux parce que j’ai reçu beaucoup de courriels de gens qui ont lu le livre en entier et qui m’ont dit : « On a accordé beaucoup trop d’importance », « on a réagi beaucoup trop vite »… Je conçois facilement que la situation s’avérait problématique pour la Soirée des prix Jutra 2016, d’autant plus qu’un des films finalistes dans la catégorie « Meilleur court ou moyen métrage de fiction » s’intitulait Le pédophile !

Par ailleurs, renommer la salle Claude-Jutra de la Cinémathèque, le parc de Montréal qui portait son nom, tout cela s’est fait trop vite selon moi. J’en avais parlé chez Boréal : comme les événements de pédophilie remontaient à plus de 30 ans, on pouvait penser que cela ferait une petite bombe, on n’avait pas pensé que ce serait une bombe atomique. C’est allé très loin. Puis il y a eu une enflure médiatique.

Y. L. : À propos de quelques pages.

Y. Lever : Au fond, il s’agit de deux ou trois paragraphes. Et ce qui est vraiment spécial, c’est que j’ai reçu un certain nombre de courriels de gens inconnus qui me disaient : « Écoutez, je suis content que cela ait amené la question de la pédophilie sur la place publique, qu’on en parle un peu plus, parce que j’ai moi-même subi quelque chose d’analogue, et que plus on en parle, plus c’est libérateur ». De cela je suis heureux.

Certains disent que ça avait été organisé pour vendre le livre. Mais on voulait tout le contraire ; c’est pour cette raison qu’on a mis cette information au milieu du livre. Dans la première version, en avant-propos, il y avait un petit paragraphe sur les amours de Jutra, un petit paragraphe de résumé. Puis on a dit : « non, on va l’enlever de l’introduction ; on va le déplacer ».

Y. L. : Il y a quelque chose de monstrueux dans un tout beaucoup plus complexe.

Voilà ! Chez tout être humain, il y a des zones d’ombre et des ombres qui peuvent aussi être très noires. On est contre mais, mais il n’y pas que du laid.

Il y a tellement de choses intéressantes dans les films de Jutra et pour cela, il ne faudrait pas qu’on arrête de les visionner. Si j’étais encore professeur de cégep, je montrerais comme je l’ai toujours fait Félix Leclerc, troubadour, et des extraits de Mon oncle Antoine. Il n’est pas question de retirer les films de la Cinémathèque québécoise. Personne ne va dire « on va arrêter d’étudier le cinéma de Jutra » dans les collèges et les universités.

Notre conversation se poursuit encore longtemps car le professeur Yves Lever connaît parfaitement bien les films de Claude Jutra et sait les mettre en contexte, les comparer et les opposer à partir de divers exemples. Les œuvres et la vie privée de Jutra sont intimement reliées ou parfois transposées – plus que c’est le cas pour tout autre cinéaste d’ici – dans des situations que le biographe sait reconnaître. Dès ses premières années à l’ONF, il a été un artisan du cinéma, un passionné du montage, un expérimentateur. Sa liste de films marquants est impressionnante et enviable. Mais surtout, c’est la place unique de Jutra dans le cinéma québécois, voire canadien, qui retient notre attention. Non seulement il a travaillé dans « les deux Canadas », mais sa production filmique a fait l’admiration de tous les historiens du cinéma québécois et canadien. Son long métrage Mon oncle Antoine (1971) a longtemps été considéré comme « le meilleur film canadien de tous les temps ». À la fois intuitif et innovateur, Claude Jutra a pu saisir une partie de l’identité collective des Québécois, et il l’a fait avant tous les autres.

* Claude Jutra, Jacques Gagnon et Jean Duceppe durant le tournage de Mon oncle Antoine. ©Cinémathèque québécoise.