Denis Vanier (1949-2000) est un des poètes majeurs de notre littérature. Sa bibliographie compte une trentaine d’ouvrages, aux titres déstabilisants : Pornographic delicatessen, Lesbiennes d’acid, Le clitoris de la fée des étoiles, Comme la peau d’un rosaire, L’odeur d’un athlète, L’épilepsie de l’éteint, Renier son sang, Tu me trompes avec un oiseau, Le baptême de Judas, etc.

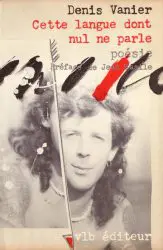

Il n’a que quinze ans lorsque paraît son premier recueil, Je, en 1965. Encore l’auteur prétend-il, dans la préface d’une réédition, que « [d]ans leur majorité, ces textes furent rédigés à treize ans » ! Par surcroît, poursuit-il, « les meilleurs extraits du manuscrit original […] furent détruits par [s]a mère » et la production s’élabora dans un contexte a priori peu propice à la poésie, soit « à la taverne Longueuil, des valiums au pepsi » (Œuvres poétiques complètes, VLB et Parti pris, 1980). Malgré quelques syntagmes convenus et juvéniles, cette publication inaugurale se démarque par un lyrisme transgressif, et l’isotopie dominante de la décadence s’y trouve mise en évidence par des soulignements hallucinés : « [N]ous fumions des tabacs apocalyptiques / et buvions le poison des fleurs / rêvions / aux fourrures micasiques qui pourrissaient face aux arbres / tordus en leur fourrure de veines » (« Déambule »). Le coup d’envoi de Je propose une perspective qui restera la même jusqu’à la fin : celle d’un moi confronté au monde et aussi bien à soi, équation impossible où s’inscrit explicitement une variable religieuse, mystique, le pi divin. Comme l’a écrit un de ses meilleurs critiques et préfaciers, feu Jean Basile : « La prêtrise absolue, voilà ce que désire le poème de Denis Vanier » (« Préface », Cette langue dont nul ne parle, VLB, 1985).

Il n’a que quinze ans lorsque paraît son premier recueil, Je, en 1965. Encore l’auteur prétend-il, dans la préface d’une réédition, que « [d]ans leur majorité, ces textes furent rédigés à treize ans » ! Par surcroît, poursuit-il, « les meilleurs extraits du manuscrit original […] furent détruits par [s]a mère » et la production s’élabora dans un contexte a priori peu propice à la poésie, soit « à la taverne Longueuil, des valiums au pepsi » (Œuvres poétiques complètes, VLB et Parti pris, 1980). Malgré quelques syntagmes convenus et juvéniles, cette publication inaugurale se démarque par un lyrisme transgressif, et l’isotopie dominante de la décadence s’y trouve mise en évidence par des soulignements hallucinés : « [N]ous fumions des tabacs apocalyptiques / et buvions le poison des fleurs / rêvions / aux fourrures micasiques qui pourrissaient face aux arbres / tordus en leur fourrure de veines » (« Déambule »). Le coup d’envoi de Je propose une perspective qui restera la même jusqu’à la fin : celle d’un moi confronté au monde et aussi bien à soi, équation impossible où s’inscrit explicitement une variable religieuse, mystique, le pi divin. Comme l’a écrit un de ses meilleurs critiques et préfaciers, feu Jean Basile : « La prêtrise absolue, voilà ce que désire le poème de Denis Vanier » (« Préface », Cette langue dont nul ne parle, VLB, 1985).

Celui par qui le scandale arrive

En société, Denis Vanier multiplia les esclandres : ivresse et intoxication dans des lieux et événements de la culture officielle, invectives, menaces, fraudes, voies de fait, emprisonnements pour commerce de stupéfiants, etc. Un film, dont il fut à la fois le scénariste et l’acteur principal, Vanier présente son show de monstres (réalisé par Charles Binamé en 1975), résume cette affirmation de soi. À la deuxième Nuit de la poésie en 1980, le poète fut arrêté à la suite d’une bagarre avec un pair. Ce haut fait est immortalisé par une photographie en page liminaire du recueil Rejet de prince (VLB, 1983). Pareille réputation tapageuse à la fois le mit au ban de l’establishment littéraire et lui gagna des lecteurs, séduits par sa marginalité et sa révolte. Ainsi s’explique sans doute le succès durable que connaît son œuvre, découverte de nos jours par une nouvelle génération. Dans les bouquineries, les titres de Vanier sont régulièrement recherchés en dépit des prix élevés que commande la rareté de ces tirages épuisés. Un libraire a été témoin d’une adolescente adressant d’instantes prières à sa mère pour obtenir en cadeau de Noël un exemplaire de Lesbiennes d’acid coté à 150 $. Quelquefois aussi, des étudiants en littérature viennent me rendre visite pour m’interroger sur Denis ou consulter ses lettres et manuscrits, moi qui ai été un ami proche et son éditeur.

C’est d’abord l’aura de délinquance de Vanier qui m’attira. En 1981, jeune étudiant à la vie rangée, je fus charmé et fasciné par un reportage photographique de Lettres québécoises portraiturant le poète à la manière d’un James Dean, l’air farouche et défiant, en blouson de cuir chamarré de chaînes, la chevelure en désordre, fumant ostensiblement un joint : La fureur de vivre, film culte de mon enfance, enfin transposé en littérature ! Je n’eus alors rien de plus pressé que de prendre connaissance des Œuvres poétiques complètes qui venaient de paraître. Le choc fut à l’avenant. Je n’avais jamais rien lu de tel, d’aussi déconcertant, violence et urgence conjuguées et exponentielles. La véhémence comminatoire de cette poésie, sa sensibilité exacerbée et perpétuellement à vif, son invention hyperbolique me plurent immédiatement.

« Ce que dit la bouche d’ombre » (Victor Hugo) : première rencontre avec Denis Vanier

Le 9 avril 1987, je rencontrai pour la première fois Denis Vanier ainsi que son amie Josée Yvon, avec qui il formait un couple mythique. En tant que responsable du colloque littéraire de la Rencontre internationale Jack Kérouac qui se tiendrait à Québec en octobre de la même année, j’avais pris l’initiative de les inviter tous deux comme conférenciers, parce que leurs œuvres traduisaient une influence de la contre-culture américaine. La réputation sulfureuse du poète cependant le précédait. Informé, un collègue crut bon de me faire une mise en garde : Denis Vanier, affirmait-il, vivait dans un garage, y dormait sous un établi, n’écrivait plus, était toujours ivre et drogué, extrêmement violent. Si je persistais à l’inviter, ce serait à mes « risques et périls », et je devrais me porter garant de lui. Un participant à l’événement avec qui je conversai au téléphone, Lucien Francœur, me servit lui aussi une amicale et drolatique monition : en rendant visite à ses deux anciens compagnons de déroute, je me ferais une excellente (bien qu’éprouvante) idée de ce qu’avait été jadis l’underground montréalais ; Denis boirait à tire-larigot, Josée se ferait fouetter, çà et là des clochards joncheraient le plancher… Il me prédisait aussi qu’après un accueil gracieux, peu à peu il deviendrait impossible de prendre congé de mes hôtes, lesquels me constitueraient leur prisonnier !

C’est donc avec une certaine appréhension, mais aussi avec fébrilité, que, parti le matin par autocar de Québec, je me présentai au 1901, rue Ontario Est, par ce beau midi de printemps. À la façade de l’immeuble, point de sonnette : elle avait été arrachée et les fils électriques pendouillaient. Ce détail me parut lugubre, sinistrement prophétique, ainsi que dans un film d’horreur. La porte était entrebâillée et j’entrai dans cette bouche d’ombre. Moite et tremblotant, je gravis l’abrupt escalier et atteignais le dernier étage, où demeuraient les deux auteurs, quand cette femme plutôt grande et forte, aux longs cheveux soyeux couleur de miel, descendit à ma rencontre, portant un panier pour ses emplettes. Je n’avais vu que quelques photos de Josée, et encore, pas récentes ou même controuvées (par exemple celle de Koréphilie, cette amazone aux biceps masculins velus, coiffée d’une tuque Harley-Davidson !). Elle me sourit en baissant les yeux, m’identifia interrogativement, puis s’avoua, à ma grande surprise et confusion, intimidée de me rencontrer ! Je fus tout de suite séduit par sa timidité et sa sensibilité, qui correspondaient harmonieusement à ma propre disposition, aussi par sa gentillesse, son attention. Renonçant à ses courses, même si je la priai de n’en rien faire, Josée me fit entrer dans leur appartement. Denis était sous la douche, mais, impatient de me connaître, m’invita dans la salle de bain et me tendit la main par l’entrebâillement du rideau, tout en m’adressant un sourire d’une aménité irrésistible. Le voisinage était plutôt bruyant et on entendait « Heartbreak Hotel » à tue-tête à travers la cloison. « Vas-tu baisser ta musique, criss de rocker ? » cria le poète à l’adresse du mélomane inconnu. Dans l’escalier de l’immeuble, il me montra négligemment sur les murs quelques arabesques sombres et irrégulières : « Ça, c’est mon sang ». Lucien Francœur avait raison et l’hospitalité de Denis et de Josée se montra sans bornes, c’est-à-dire qu’ils ne me laissèrent plus partir. Cette rencontre se termina tard en soirée, après une escapade exubérante à la Taverne du faubourg voisine, et je parvins de justesse à attraper le dernier autocar pour Québec, alors qu’il s’ébranlait et quittait le quai de la gare.

La censure à l’origine d’une vocation d’éditeur

Quelques mois plus tard, encore en vue de la Rencontre internationale Jack Kérouac, je réunis, sous le titre de Travaux pratiques, tous les textes journalistiques écrits par les deux conférenciers et parus dans la presse contre-culturelle : Mainmise, Hobo-Québec, Le Berdache, etc. En raison de photos sur le perçage du corps (une pratique alors inédite ici), la compilation fut interdite de publication par l’organisme responsable du congrès. Cette censure me décida à me faire éditeur à mon propre compte. Dans les années suivantes, je publiai trois autres titres de Denis Vanier : Hôtel Putama en 1991, Une Inca sauvage comme le feu en 1992 (réédité en 2014) et, posthume, sa correspondance, en 2012.

Denis était un ami entier, inconditionnel, mais harassant, épuisant. Il me téléphonait à toute heure du jour et souvent dans l’urgence. Il ne dormit pas pendant les quatre jours de la Rencontre Kérouac. Dire qu’il vivait en marge, inapte au quotidien, aux compromis et compromissions de la société, n’est « ni un fait acquis ni un lieu commun », mais « tout simplement un pléonasme » (Lettres à un ami et éditeur, Québec, Huit, 2012). Or, sa marge était une enluminure, ornée de lettrines écarlates et dorées. Depuis qu’il est décédé, dans mon humble vie une porte s’est fermée qui donnait sur une dimension à la fois fascinante et familière, telle celle que l’on entrevoit dans la petite enfance, quand l’existence paraît encore ce qu’elle est, une poignante énigme. Denis m’a écrit dans sa dernière lettre, le jour de mon anniversaire : « Nous ne nous sommes pas laissés ». Rien n’est plus exact.

* Jean Basile, préface de Cette langue dont nul ne parle.

** Denis Vanier et Josée Yvon, rue Ontario, 29 mai 1987. DR

*** Denis Vanier et Josée Yvon dans leur appartement, le 29 mai 1987, chacun à sa place habituelle autour de la table. DR

**** Rémi Ferland, Denis Vanier et Josée Yvon à la Rencontre internationale Jack Kérouac en octobre 1987, au pub Saint-Alexandre, rue Saint-Jean à Québec. DR