Après avoir relevé avec minutie la correspondance échangée en quinze ans entre Robert Cliche, Madeleine Ferron et Jacques Ferron, le tandem Marcel Olscamp et Lucie Joubert s’est attaqué à la seconde étape de ces échanges épistolaires.

La période couverte (1961-1965) est notablement plus courte, cinq ans plutôt que quinze, mais les échanges y sont plus fréquents et débouchent sur des horizons plus tumultueux. Cet ajout respecte les tendances lourdes déjà observées, mais il conduit à un paroxysme, puis à l’impasse. La modération prêchée par la seule femme du trio ne pouvait que céder devant la rivalité entre Robert Cliche et Jacques Ferron.

On aurait tort, cependant, malgré la visibilité de l’affrontement, de réduire cette correspondance à un fracas politique entre deux mâles ; la dimension littéraire qui, depuis toujours, relie Jacques et Madeleine Ferron mérite l’intérêt autant et plus que ce choc.

Autres sociétés, autres choix

À lui seul, le nombre de lettres regroupées dans chacun des tomes démontre le caractère fiévreux de la période couverte par le deuxième survol : 169 lettres en une quinzaine d’années, 277 en l’espace d’un quinquennat. Ni la cadence, ni la tension ne ressemblent à celles d’hier. Ni à l’intérieur du triangle des correspondants, ni dans les sociétés québécoise et canadienne. Dans le second tome, Le Québec n’est pas une île1, les trois épistoliers ont désormais consolidé leurs choix de carrière, tandis que Québec et Ottawa sautillent d’un scrutin à l’autre. Tous trois, ils franchissent le cap de la quarantaine : ils traitent encore de leurs enfants, mais leurs pensées englobent désormais le vaste monde. Les mandats reçus de l’électorat sont écourtés dans les deux capitales, soit en raison d’un débat fondamental, comme celui de la nationalisation de l’électricité au Québec, soit, à Ottawa, par l’élection d’un Parlement fragmenté. Au Québec, la Révolution tranquille profite de la réélection du Parti libéral du Québec (PLQ) pour occulter ses essoufflements, tandis qu’à Ottawa Diefenbaker et Pearson s’échangent le pouvoir sous l’œil envieux d’un Nouveau Parti démocratique (NPD) ou celui, goguenard, de Réal Caouette. Sur les deux scènes, le bipartisme recule devant la diversification des partis et des perspectives. Dans les deux décors, politique et société sollicitent la relève dont font partie Jacques Ferron et Robert Cliche.

Humour ou assaut ?

À l’instar des pugilistes qui s’étudient avant les coups sérieux, Jacques Ferron et Robert Cliche dansent d’abord autour du vis-à-vis. La taquinerie jaillit, les fleurets sont mouchetés, le sang ne coule pas. Il n’y a pourtant pas à s’y tromper et le mot de Racine serait de mise : « J’embrasse mon rival, mais c’est pour l’étouffer ». Pas à haute voix, pas aux dépens du savoir-vivre-avec-la-parenté, mais en gardant à l’esprit qu’approche l’heure d’en découdre. Comme les deux hommes ont également soif de notoriété, ils ne répugnent pas à tester leurs divergences dans Le Devoir…

Ce qui achève de rendre l’affrontement inévitable, c’est que les protagonistes se savent équipés pour le combat et détestent tous deux jouer les seconds violons. Leurs armes sont pourtant différentes. Autant Robert Cliche possède les atouts du tribun, autant Jacques Ferron manie l’écriture en torero. Chez l’un, le coup peut être brutal, puissant, sans retenue ; chez l’autre, les piques érodent les défenses, minent la patience, agacent d’insupportable façon. La Fontaine y aurait vu la lutte entre le lion et le moucheron et la victoire du second… Dans une lutte épistolaire, cette différence favorise le romancier.

Contributions inégales

Les chiffres confirment l’agilité de Jacques Ferron. À lui seul, en effet, l’écrivain signe la moitié des 277 lettres du recueil. Sa sœur Madeleine en expédie une centaine, ce qui restreint l’apport de Robert Cliche à tout juste une trentaine de missives. Sans devenir marginal, l’apport de Robert Cliche se raréfie ; de plus, quelques-unes de ses lettres, dont celles sur la loi non écrite propre (?) aux Beaucerons, ne soulèvent aucune animosité entre les correspondants. Triomphe de l’écriture.

Les chiffres confirment l’agilité de Jacques Ferron. À lui seul, en effet, l’écrivain signe la moitié des 277 lettres du recueil. Sa sœur Madeleine en expédie une centaine, ce qui restreint l’apport de Robert Cliche à tout juste une trentaine de missives. Sans devenir marginal, l’apport de Robert Cliche se raréfie ; de plus, quelques-unes de ses lettres, dont celles sur la loi non écrite propre (?) aux Beaucerons, ne soulèvent aucune animosité entre les correspondants. Triomphe de l’écriture.

Les deux responsables de la cueillette des lettres pressentent pourtant la crise. Ils en suivent l’évolution. S’ils savent que Jacques Ferron et Robert Cliche appartiennent tous deux à la vague réformiste, ils savent aussi que ces deux impatiences n’évoluent pas l’une vers l’autre. Pendant que l’avocat s’éloigne du PLQ et s’approche d’un NPD porté à la planification centralisée, le médecin trouve des vertus à l’indépendantisme québécois et en adopte même les positions les plus radicales. Désormais associés à des idéologies opposées, les deux hommes défendent leurs thèses avec une croissante susceptibilité. La différence tiendra en ce que le plaideur combat le plus souvent avec l’apparente retenue d’un maître du Barreau, tandis que l’écrivain profite et abuse de la liberté d’expression permise aux créateurs. Les lettres deviennent, surtout sous la signature de Jacques Ferron, blessantes et acerbes.

Les dernières lettres seront fulminantes. Qu’on en juge par l’ultime catilinaire lancée par le plaideur au médecin : « […] 4. Il est vrai que l’exercice d’une profession peut nous conditionner. À plaider, on finit par mentir. Mais à soigner des mentaux qu’est-ce que tu penses que ça peut faire. / […] Quant à me casser la gueule ça ne pourra que te réjouir. Tu pourras reprendre le ‘devant’. Et puis si ça arrivait, sois assuré que je n’aurais pas besoin de toi pour la réparer. / Une bonne année ? Je nous la souhaite à la condition que tu te la boucles ou que tu disparaisses de mon paysage immédiat » (novembre 1965).

Tout y est : le ras-le-bol rageur du lion beauceron, la référence aux professions des belligérants, l’attrait du « devant » chez les deux beaux-frères, la marge entre deux écritures…

Le sang ou l’alliance ?

À plusieurs reprises, Madeleine Ferron aura à pacifier son mari et son frère. Elle obtiendra parfois un certain répit dans les rituels guerriers, mais son frère aîné n’acceptera jamais de regretter ses emportements. Elle tentera même, sans conviction probante, d’isoler l’un de l’autre le monde littéraire et la lice où s’affrontent son mari et son frère : « […] bien sûr que je n’avais pas oublié La Voix des femmes ni madame Casgrain. Je trouve ces mouvements nécessaires et sympathiques mais je ne crois pas en leur efficacité : le monde est une affaire d’hommes, la religion aussi d’ailleurs » (décembre 1962). Ce repli défensif, Jacques Ferron l’ignora si cavalièrement que Madeleine dut préciser sa pensée : « […] voilà que tu refuses aux femmes d’autres idées que celles de leur mari. Ainsi je t’écris ce que je pense, moi, et tu me réponds en attaquant Robert jusque dans son père. Ce n’est pas très élégant ni très complet » (juillet 1963). Comme d’habitude, Jacques se dispensera du ferme propos comme des excuses. Avec le résultat que Madeleine dut trancher dans le vif : « […] dans le fond pour toi, tout n’est qu’un jeu. Je ne veux plus jouer. Robert, c’est le seul point important de ma vie. Que tu le critiques dans ses idées, dans sa tactique m’aurait paru tout à fait normal mais toi, ce n’est pas ça, tu ne l’attaques toujours et seulement que dans son intégrité : messager, imposteur, opportuniste… […] Surtout n’écris pas, je hisse le drapeau blanc » (janvier 1965).

Et la littérature ?

En imposant ainsi le silence à son frère, Madeleine Ferron mettait en péril le soutien que Jacques avait toujours apporté au travail littéraire de sa sœur. Du haut d’un droit d’aînesse pourtant limité à une seule année (Jacques naît en 1921, Madeleine en 1922), Jacques exerçait sur sa sœur une autorité sans limite : « Ton orthographe laisse à désirer : un Roméo, des Roméos, ils étaient debouts. […] Tu mets des paragraphes à chaque phrase ; ça facilite la lecture, mais c’est bon pour les illettrés. Il faut écrire pour les gens sérieux » (25 mars 1961). Loin de se rebiffer, Madeleine en redemandait tout en se prétendant autonome : « Tu ne m’as jamais écrasée, pédant. Je me dessouffle toute seule. Tu ne t’aperçois pas qu’au contraire je me sers beaucoup de toi, je me faufile dans tes colonnes » (mai 1961).

Cette collaboration, que Madeleine estime à somme nulle, risque d’être occultée dans cette compilation, même si elle en occupe au moins les trois quarts. Ce serait dommage, car Jacques Ferron y rachète peut-être partiellement sa propension à tout convertir en jeu.

Les surnoms en vrac

La compilation met en lumière le goût du clan Ferron pour les surnoms. Au point qu’on s’y noie. La liste des substitutions s’étire d’ailleurs au point de révéler un système pratiqué ou du moins vécu par tous et toutes. Chéchette, Noubi, Bicot, Chaouac, Mouton, Bécasse, Légarus, Papou, Barine, Bigué, Bobette, Marlou, Toto et quoi encore ! Certains des rebaptisés avalisent si bien leur simili-identité qu’ils en font leur signature usuelle : ainsi de Madeleine elle-même qui signe par Merluche (ou Merle) ses lettres à son frère. Peut-être drapé dans son personnage de guide, Jacques Ferron préfère ignorer le surnom (Johny) dont sa sœur use ; lui, il est Jacques. Dans l’ensemble, on est loin du diminutif affectueux qui persiste plus ou moins longtemps au sein d’une famille ou face aux rejetons. On peut même considérer comme dépréciateurs bon nombre des surnoms logés dans le dialecte Ferron : Bécasse, Marlou, Bicot, Bobette… sont si peu glorieux qu’on espère ne les rencontrer que dans les plus discrètes des archives familiales.

Rare et précieuse incursion dans l’intimité de deux clans familiaux et les valeurs de trois personnalités hors du commun.

Merci à Marie-Josée Cliche et à Babalou Hamelin, filles de Madeleine et de Marcelle Ferron, qui nous ont confié et permis de reproduire leurs photos de famille.

Nuit blanche

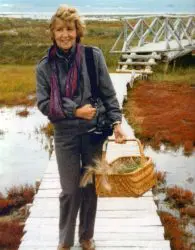

* Madeleine Ferron au cap Tourmente en 1984. ©Archives Marie-Josée Cliche.

** Jacques, Paul, Madeleine, Thérèse et Marcelle à Louiseville en 1930. ©Archives Marie-Josée Cliche.

*** Madeleine Ferron à Outremont vers 1980. ©Archives Marie-Josée Cliche.

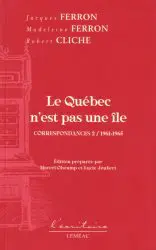

1. Madeleine Ferron, Jacques Ferron et Robert Cliche, Le Québec n’est pas une île, Correspondance 2 / 1961-1965, édition préparée par Marcel Olscamp et Lucie Joubert, Leméac, Montréal, 2015, 565 p. ; 34,95 $.

EXTRAITS

Un souvenir qui peut t’intéresser : pour les vieux Gaspésiens, le plus grand châtiment était l’exil. « C’était un homme épouvantable, on a été obligé de l’exiler ». « Oui, Monsieur, il a été chassé de la place ».

Voilà une sanction qui n’est pas morale.

De Jacques Ferron à Robert Cliche, 4 avril 1961.

Toi qui as audience auprès des jeunes, tu ne devrais pas oublier que ton grain de sable que tu lances négligemment en l’air devient le plus souvent un énorme rocher qui, quand il se met à rouler…

Encore mon ton de moralisatrice. La situation dans le Québec va devenir très violente. Que tu la choisisses froidement, lucidement, ça te regarde.

De Madeleine Ferron à Jacques Ferron, 2 juillet 1963.

Moi, je me dis qu’on ne fait pas la révolution avec le beau monde. Non seulement je recherche les jeunes gens en rupture de famille, mais j’ai toujours cherché à établir des liens avec ce qu’on appelle la pègre. Il y a dans ce milieu-là pas mal de futilité et messieurs les bandits m’ont paru snobs.

De Jacques Ferron à Madeleine Ferron, 10 février 1964.

Ma chère Merluche,

Ton petit conte était fort agréable. Il semble bien que dans un an ou deux tu auras ton recueil et une réputation. Il y a deux rudes commères, cependant, que tu auras peine à dépasser : Roy et Guèvremont, mais pour les autres, ce sera assez facile.

De Jacques Ferron à Madeleine Ferron, 12 juillet 1962.

Deux aveux pour finir, qui d’ailleurs ne t’apprendront rien :

1. Il me semble qu’avec toute l’amitié du monde nous avons toujours été en rivalité.

2. Je suis moi aussi un aspirant Christ. Je serai toujours un peu porté à te pousser vers Raspoutine pour me garder libre la voie du ciel.

De Jacques Ferron à Robert Cliche, 23 janvier 1965.