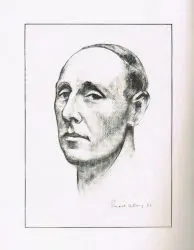

Né à Paris en 1881, Luc Durtain, de son vrai nom André Nepveu, est mort en 1959 dans un oubli presque général. Il fut pourtant, dans l’entre-deux-guerres, un des auteurs les plus caractéristiques du modernisme poétique et romanesque, en même temps qu’un des voyageurs essayistes les plus estimés de son temps.

Ses poèmes furent admirés par ses contemporains Jules Romains, Édouard Dujardin, Guillaume Apollinaire ou Paul Éluard, tandis que ses romans et nouvelles furent loués par Albert Thibaudet, Benjamin Crémieux, Henri Barbusse, Philippe Soupault et Paul Morand, parmi bien d’autres. Sa relative compromission sous l’Occupation – il signa des articles littéraires et culturels dans le journal de Jean Luchaire Les Temps nouveaux – explique en grande partie son occultation de l’histoire littéraire. Ce subtil observateur du monde de l’entre-deux-guerres reste pourtant un jalon important dans la compréhension de la modernité littéraire.

Un poète moderniste

Après avoir passé une partie de sa jeunesse à Paris, à Alger puis à Marseille, André Nepveu devient oto-rhino-laryngologiste. En 1906, il publie L’étape nécessaire, livre étrange, mélange chaotique de visions impressionnistes ou absurdes, à propos duquel un critique écrit : « […] nous sommes devant l’œuvre d’un mystificateur ou d’un fou ». L’année suivante, en 1907, paraît un recueil en vers, Pégase, aux accents modernistes : « Steamer, ascenseur, train, torpille et télégraphe / Croisent dans vos regards leurs modernes paraphes / Et vous ne voyez plus où vous allez ».

On y décèle des morceaux surprenants qui annoncent les hardiesses dadaïstes d’après-guerre : « Ô délice innommable ! Immensité ! Ô joie ! / Ris ! Ris ! Ris ! Ris ! Ris ! Pleure ! Étrangle ! Pisse ! Aboie ! »

On y décèle des morceaux surprenants qui annoncent les hardiesses dadaïstes d’après-guerre : « Ô délice innommable ! Immensité ! Ô joie ! / Ris ! Ris ! Ris ! Ris ! Ris ! Pleure ! Étrangle ! Pisse ! Aboie ! »

Si l’accueil est réservé, en 1909, Jules Romains envoie une lettre encourageante au jeune poète. Ce n’est qu’un an plus tard que celui-ci se décide à répondre, faisant alors connaissance avec l’auteur de La vie unanime, qui le présente au petit cercle de l’Abbaye de Créteil : Georges Duhamel, Charles Vildrac, René Arcos et Georges Chennevière. En 1914, son recueil Kong Harald, fruit d’un séjour au Spitzberg, dans les fjords norvégiens et la banquise, lui apporte une certaine reconnaissance. L’utilisation du verset et du vers libre, des images insolites (« les phoques gras comme des métaphores »), le situent comme un poète important de la « génération nouvelle ». Paul Éluard loue la nouveauté technique de ce mince recueil, allant jusqu’à lui accorder en 1947 une place de choix dans son anthologie Le meilleur choix de poèmes est celui que l’on fait pour soi. Quant à Guillaume Apollinaire, il juge son apport important, au même titre que celui du mouvement futuriste de F. T. Marinetti.

Ses recueils s’inscrivent volontiers dans la tradition humaniste et sociale, et l’on y trouve parfois un souffle whitmanien et fraternel pour dire la beauté et les peines du monde moderne : « Et surtout, cela je ne puis le taire, / C’est mon vif amour pour vous, ô mes frères, / Ô les prisonniers de ces rails, des machines, / Des usines ou des sillons ou des bureaux ! / Et vous, au carcan de vos infortunes, / Ignares, méchants, malades, bourreaux ! / Et vous les vainqueurs, mes pauvres héros ! / C’est mon grand amour pour vous tous, mes frères1 ! »

Ses recueils s’inscrivent volontiers dans la tradition humaniste et sociale, et l’on y trouve parfois un souffle whitmanien et fraternel pour dire la beauté et les peines du monde moderne : « Et surtout, cela je ne puis le taire, / C’est mon vif amour pour vous, ô mes frères, / Ô les prisonniers de ces rails, des machines, / Des usines ou des sillons ou des bureaux ! / Et vous, au carcan de vos infortunes, / Ignares, méchants, malades, bourreaux ! / Et vous les vainqueurs, mes pauvres héros ! / C’est mon grand amour pour vous tous, mes frères1 ! »

Comme la plupart de ses amis de l’Abbaye, Durtain participe à la Première Guerre mondiale. D’abord médecin aide-major dans un service d’ambulance, il demande à intégrer un bataillon en Lorraine. Cette expérience, qui lui vaudra la Croix de guerre en 1917, le pousse toutefois vers un pacifisme intégral, aux côtés de Romain Rolland. Durtain tire de cette période un long poème narratif en vers, plus traditionnel : Lise (1918), avant de rendre compte du traumatisme de la guerre dans l’émouvant Retour des hommes (1920). Dans ce recueil marqué par l’unanimisme, il dit les sensations conflictuelles de la mutilation et du désir, le sentiment de révolte face à « ce tombeau des Cinq années », et l’étonnement d’être au monde. Le poème intitulé de façon mordante « Le geste du vainqueur » s’achève de manière pathétique et cruelle, rappelant que les vainqueurs de la guerre en sont aussi les principales victimes : « Qu’est-ce que cette fumée jaune, épaisse / Comme une explosion lui rappelle ? / Un bout de cri sort de sa gorge / Et, du côté droit, un moignon / Soulève la manche qui pendait : // Il voulait écarter son fils / Avec le bras droit qu’il n’a plus ».

Conquêtes du monde

Rollandiste, Durtain participe donc à la création de la revue Europe, avant de se rapprocher du Parti communiste dont il devient un compagnon de route. Il conseille, avec Aragon, Jules Romains pour la rédaction du célèbre manifeste contre l’intervention italienne en Éthiopie, et s’engage avec ferveur dans la lutte contre les fascismes. Il codirige, de 1937 à 1940, avec Paul Nizan, Les Cahiers de la jeunesse, La revue des jeunes de notre temps, magazine de grande tenue publiée sous le patronage de Romain Rolland et José Bergamin, qui vise à donner « à la jeunesse les armes idéologiques dont elle a besoin pour défendre sa vie et son avenir ». Il rompt toutefois son compagnonnage au moment du pacte germano-soviétique. Par ses nombreux engagements, Durtain est représentatif d’un certain type d’intellectuel de gauche de l’entre-deux-guerres.

Mais sa notoriété, Durtain la conquiert essentiellement en tant que romancier et essayiste. Infatigable voyageur, défendant avec ardeur un « patriotisme planétaire2 », il parcourt les quatre coins du globe, persuadé que « si l’on étudie de près une race d’hommes que l’on croit étrangère, on a tôt fait d’y découvrir des frères3 ». Ses essais et récits de voyage sont considérés par ses contemporains comme des documents de première importance. Il ne cesse d’y réfléchir aux grands enjeux du monde moderne. Quelques notes d’U.S.A. (1928) interroge l’influence de l’américanisme en Europe, dénonce le racisme, étudie les conséquences de la révolution capitaliste et technique. En 1928, à la suite du voyage de Moscou qu’il fait en compagnie de Duhamel, Durtain publie L’autre Europe, Moscou et sa foi, qui témoigne de l’intérêt que l’auteur porte « au grand effort de construction révolutionnaire ». L’ouvrage, qui se veut une enquête exhaustive, fait grand bruit et est salué comme un témoignage essentiel et mesuré sur un sujet qui exaspère alors les passions politiques. Deux ans plus tard, dans Dieux blancs, hommes jaunes, Durtain met en cause le phénomène colonial dont la disparition est, à ses yeux, inéluctable, et qui représente, au même titre que les croisades ou que la conquête des Amériques, une irréparable faute morale. Il condamne la « tyrannie » européenne, infondée en droit, et répudie « la domination de l’homme sur l’homme, l’exploitation d’un peuple par un autre peuple ». La fin de l’ouvrage, particulièrement remarquable, met en scène, dans un long dialogue entre l’Occidental et les Annamites, le procès du colonialisme : en donnant la parole aux autochtones, il fait ainsi entendre les innombrables griefs des colonisés à l’encontre du colonisateur.

Il faut voir ces œuvres comme autant de tentatives pour appréhender le monde moderne et ses mutations. Durtain n’est pas de ceux qui condamnent la modernité et le progrès technique. Là est sans doute la différence fondamentale par rapport à son grand ami Duhamel, médecin tout comme lui, mais qui répudie l’une et l’autre, les rendant responsables des horreurs commises lors de la Première Guerre mondiale4. « La science a collaboré à plus d’une absurdité ? écrit Durtain. Certes ! Elle n’en constitue pas moins la plus haute création de la planète. […] [N]e condamnons en bloc, ni l’action de la science, ni le machinisme, ni la technique ! Ce serait faire le jeu des pensées les plus rétrogrades. Un jour, une civilisation dont les valeurs scientifiques formeront la base s’établira sur la planète entière : soyons par avance avec cet avenir-là5 ! » En 1935, témoignant de son statut d’écrivain de la modernité et du progrès technique, Walter Benjamin le cite comme référence dans son ouvrage clef L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Cela n’empêche toutefois pas Durtain de porter parfois un regard plus critique sur les avancées techniques, comme dans la nouvelle « La cité que bâtit la vision » : « C’est parfaitement réussi. Et, comme chaque fois qu’une activité mécanique est parfaitement réussie, une immense tristesse s’en dégage : l’impression, au-delà des mots, d’une sorte de défaite de l’âme, la remise en question de tout ce qu’il y a de noble et de spontané dans l’acte humain6. »

Les romans-reportages

Cette réputation de globe-trotter et d’explorateur de la modernité, Durtain la conquiert davantage encore en tant que romancier. Son roman Ma Kimbell (1925), qui connut un important succès critique et public, justifie le rapprochement esquissé par Apollinaire avec le futurisme de Marinetti. Le roman, quasi phénoménologique, retranscrit en effet les sensations d’un centaure moderne, jeune homme parcourant les routes du sud de la France à toute vitesse, ne faisant qu’un avec sa machine. Mais ce qui caractérise l’art romanesque de Durtain, c’est plus le regard sociologique qu’il porte sur le monde qui l’entoure.

Publié en 1922, Douze cent mille, commencé dans les tranchées en Lorraine, est un grand roman réaliste d’inspiration sociale. Le tact sociologique de l’auteur y fonctionne à plein, dans la mise en scène de Jules Bongrand, ouvrier mécanicien de la petite ville de Froyères, qui devient millionnaire en gagnant à la loterie. N’ayant pas encore pris conscience de la grandeur héroïque de sa classe, il tente d’intégrer la bourgeoisie en cherchant à imiter maladroitement ses codes, ses manières d’être et de voir, ce qui donne lieu à une critique systématique du snobisme et à une analyse très fine des impairs, gaffes ou pataquès analysés au même moment par le sociologue Edmond Goblot dans son ouvrage La barrière et le niveau. Dépouillé de sa fortune par un chevalier d’industrie et un banquier, puis par des requins de la propriété foncière, Bongrand se détache volontairement des derniers lambeaux de son capital pour retourner travailler à l’atelier, ne voulant plus avoir affaire à cette boue : l’argent. La fable s’achève avec le début de la Première Guerre mondiale, suggérant le lien entre société d’argent et société guerrière. Le héros cède aux sirènes du romantisme guerrier, « encore loin de pouvoir se dire que rien ne prévaut valablement sur cette vivante vérité que nous sommes : ni les frontières d’aucunes terres, ni le vertige du ciel, et pas plus le sang répandu que l’or ». Ce beau roman considéré par Albert Thibaudet et Benjamin Crémieux comme un des plus importants de l’après-guerre a manqué le prix Goncourt pour lequel il était pressenti.

Publié en 1922, Douze cent mille, commencé dans les tranchées en Lorraine, est un grand roman réaliste d’inspiration sociale. Le tact sociologique de l’auteur y fonctionne à plein, dans la mise en scène de Jules Bongrand, ouvrier mécanicien de la petite ville de Froyères, qui devient millionnaire en gagnant à la loterie. N’ayant pas encore pris conscience de la grandeur héroïque de sa classe, il tente d’intégrer la bourgeoisie en cherchant à imiter maladroitement ses codes, ses manières d’être et de voir, ce qui donne lieu à une critique systématique du snobisme et à une analyse très fine des impairs, gaffes ou pataquès analysés au même moment par le sociologue Edmond Goblot dans son ouvrage La barrière et le niveau. Dépouillé de sa fortune par un chevalier d’industrie et un banquier, puis par des requins de la propriété foncière, Bongrand se détache volontairement des derniers lambeaux de son capital pour retourner travailler à l’atelier, ne voulant plus avoir affaire à cette boue : l’argent. La fable s’achève avec le début de la Première Guerre mondiale, suggérant le lien entre société d’argent et société guerrière. Le héros cède aux sirènes du romantisme guerrier, « encore loin de pouvoir se dire que rien ne prévaut valablement sur cette vivante vérité que nous sommes : ni les frontières d’aucunes terres, ni le vertige du ciel, et pas plus le sang répandu que l’or ». Ce beau roman considéré par Albert Thibaudet et Benjamin Crémieux comme un des plus importants de l’après-guerre a manqué le prix Goncourt pour lequel il était pressenti.

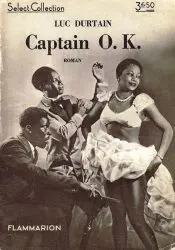

Durtain contribue également à renouveler le genre romanesque à travers des récits-reportages, où la part documentaire joue un rôle important et dont les plus marquants concernent surtout les États-Unis : Quarantième étage, recueil de trois longues nouvelles, est considéré à sa parution en 1927 comme un chef-d’œuvre par Thibaudet, Barbusse et Morand. Son esprit caustique et son don de portraitiste (que l’on retrouve dans ses récits de voyage) y font merveille. Ce recueil, couplé avec le roman moins original Hollywood dépassé, qui paraît un an plus tard, est récompensé du Prix de la Renaissance 1928, un des prix littéraires les plus importants de l’époque. La renommée de Durtain est telle alors qu’elle lui vaut l’hommage à double tranchant de figurer en 1929 dans Mort de la pensée bourgeoise d’Emmanuel Berl comme représentant type de l’écrivain-voyageur. Suit en 1931 Captain O.K., qui prend pour personnages principaux des Afro-Américains dans la société ségrégationniste des années 1930. Le crime que le personnage principal, Ben Pipkin, est poussé à commettre apparaît comme la conséquence indirecte de « toute la leçon, toute l’atroce leçon des Blancs ». On signalera enfin, dans cette même veine du récit documentaire, Yagouta aux cavaliers (1935), récit solaire et tragique pétri d’images qui renoue avec l’oralité du conte oriental.

Durtain contribue également à renouveler le genre romanesque à travers des récits-reportages, où la part documentaire joue un rôle important et dont les plus marquants concernent surtout les États-Unis : Quarantième étage, recueil de trois longues nouvelles, est considéré à sa parution en 1927 comme un chef-d’œuvre par Thibaudet, Barbusse et Morand. Son esprit caustique et son don de portraitiste (que l’on retrouve dans ses récits de voyage) y font merveille. Ce recueil, couplé avec le roman moins original Hollywood dépassé, qui paraît un an plus tard, est récompensé du Prix de la Renaissance 1928, un des prix littéraires les plus importants de l’époque. La renommée de Durtain est telle alors qu’elle lui vaut l’hommage à double tranchant de figurer en 1929 dans Mort de la pensée bourgeoise d’Emmanuel Berl comme représentant type de l’écrivain-voyageur. Suit en 1931 Captain O.K., qui prend pour personnages principaux des Afro-Américains dans la société ségrégationniste des années 1930. Le crime que le personnage principal, Ben Pipkin, est poussé à commettre apparaît comme la conséquence indirecte de « toute la leçon, toute l’atroce leçon des Blancs ». On signalera enfin, dans cette même veine du récit documentaire, Yagouta aux cavaliers (1935), récit solaire et tragique pétri d’images qui renoue avec l’oralité du conte oriental.

On ne lit plus Luc Durtain, qui demeure pourtant un des poètes et romanciers les plus représentatifs du style de l’entre-deux-guerres. Cet analyste du monde moderne, de ses évolutions techniques et de ses crises idéologiques et sociales, est un conteur tantôt habile, tantôt plus embarrassé, mais dont l’esprit fortement caustique, l’art du portrait et le regard pénétrant sur les réalités de son temps, réservent de belles surprises au lecteur d’aujourd’hui.

1.Luc Durtain, Quatre continents, suivi de 72 poèmes choisis, Flammarion, Paris, 1935, p. 238.

2. Luc Durtain, Le globe sous le bras, Flammarion, Paris, 1937.

3. Luc Durtain, « La Nuit Kurde, de J-R Bloch », Europe, 15 septembre 1925, p. 112.

4. Voir par exemple Civilisation, Vie des martyrs ou encore Scènes de la vie future.

5. Luc Durtain, « Correspondance », Europe, 15 juillet 1930, p. 432.

6. Luc Durtain, « La cité que bâtit la vision », Quarantième étage, N. R. F., Paris, 1928, p. 160.

Luc Durtain a publié, entre autres :

Poèmes : Pégase, Sansot, 1907 ; Kong Harald, Crès, 1914 ; Lise, Crès, 1918 ; Le retour des hommes, N. R. F., 1920 ; Perspectives, Stock, 1924 ; Quatre continents suivis de 72 poèmes choisis, Flammarion, 1935.

Romans : Douze cent mille, N. R. F., 1922 ; La source rouge [roman médical], N. R. F., 1924 ; Ma Kimbell, N. R. F., 1925 ; Hollywood dépassé, N. R. F., 1928 ; Captain O.K., Flammarion, 1931 ; Frank et Marjorie, Flammarion, 1934 ; Yagouta aux cavaliers, Flammarion, 1935 ; La femme en sandales, Flammarion, 1937 ; La guerre n’existe pas…, Roman de 1914-1916, Flammarion, 1939 ; Mémoires de votre vie, 4 tomes, Flammarion, 1946-1950 ; Quand l’amour…, Flammarion, 1952.

Nouvelles : Manuscrit trouvé dans une île, Crès, 1913 ; Quarantième étage, N. R. F., 1927 ; Lignes de vie, Flammarion, 1930 ; Corps féminins, Minh, Maïa, Meg, Moune, Minnie, Marcelle, Flammarion, 1941 ; Histoires fantastiques pour les jeunes et les vieux, Flammarion, 1942.

Récits de voyage : L’autre Europe, Moscou et sa foi, N. R. F., 1928 ; Baltique, Hazan, 1928 ; Quelques notes d’U.S.A., Lemarget, 1928 ; Dieux blancs, hommes jaunes, Flammarion, 1930 ; Vers la ville, kilomètre 3 [sur l’Amérique du Sud], Flammarion, 1933 ; Le globe sous le bras, Flammarion, 1936.

Critiques : Georges Duhamel, A. Monnier, 1920 ; Face à face ou Le poète et toi, A. Monnier, 1921 ; Frans Masereel, avec 115 reproductions, Pierre Worms, 1931 ; D’homme à homme, Flammarion, 1932.

EXTRAITS

Nique, mille, pal, bal, boude, ding. Haricot, harmoste, haro, h’arrêtez l’eau ! Qu’il y a-t’il ? Pe-tit à pe-tit l’oi-seau fait son nid : formidablement, Himalaya. Globe terrestre, coupoles, ceintures, nombrils, plénitude, soyez tous ronds ! Volez ensemble, vents, bateaux, fleuves, trains, tarentass, balles ! Bailler comme huître, rire comme baleine, pleurer comme veau, bander comme cerf, malin comme singe. Pisser dans hygiéniques pissoires d’ardoises, dans verres à réactifs (mettre lunettes, puis : « Ô Couleurs, renseignez-moi ! »), dans lits, culottes, violons, soupières, etc…

L’étape nécessaire, Flammarion, 1938, p. 181.

– L’ordre social, poursuivit-il, est intéressé à ce que la fortune ne passe de mains en mains que selon certains rites, d’ailleurs si absurdes que le hasard, auquel, m’avez-vous confié, vous devez votre fortune, est la forme peut-être la moins déraisonnable de ces derniers. Sûrement la seule innocente. […]

En vérité, il recevait pour la seconde fois sa fortune. Il avait toujours, en effet, au fond de lui-même, intimement regardé sa richesse comme inférieure aux autres espèces de fortune, celles du gain, de l’héritage, de la spéculation. Il se croyait au-dessous des anciens riches. Or, il venait soudain de découvrir qu’il était, au contraire, le riche idéal – moralement égal à un pauvre – le riche de hasard, seul irresponsable de sa fortune.

Douze cent mille, N. R. F., 1922, p. 162-163.