Scruter tour à tour le ciel et la surface des eaux, partager lectures et réflexions qui en émanent, témoigner de l’inexorable marche du temps, se réclamer de la liberté des savanes, cette liberté autrefois niée avant d’être consentie aux esclaves à qui on retirait leurs chaînes. D’autres chaînes ont depuis remplacé les premières. Elles ont pour nom confort, indifférence, inaptitude à vivre pleinement. D’où cette résistance de tous les instants à laquelle nous convie Robert Lalonde depuis son tout dernier carnet1.

Scruter tour à tour le ciel et la surface des eaux, partager lectures et réflexions qui en émanent, témoigner de l’inexorable marche du temps, se réclamer de la liberté des savanes, cette liberté autrefois niée avant d’être consentie aux esclaves à qui on retirait leurs chaînes. D’autres chaînes ont depuis remplacé les premières. Elles ont pour nom confort, indifférence, inaptitude à vivre pleinement. D’où cette résistance de tous les instants à laquelle nous convie Robert Lalonde depuis son tout dernier carnet1.

Robert Lalonde ne cesse de nous interpeller, de converser amicalement avec nous en secouant notre torpeur pour qu’enfin nous décelions la beauté, la richesse et la complexité du monde qui s’offre à nous dès lors que nous consentons à ralentir notre course folle, à écarquiller nos yeux pour voir la vie se poser parfois aussi près de notre épaule, de notre oreille : « Une libellule, tardive elle aussi, se pose sur mon épaule. Son abdomen du rouge-noir du sang séché vibre contre mon oreille, me bourdonnant je ne sais quel secret de toute première importance. Dans son gros œil miroitant je m’aperçois : face longue, regard écarquillé, bouche grande ouverte ».

À notre tour nous nous reconnaissons dans ce reflet. Telle Alice, nous voilà plongés au cœur d’un univers insoupçonné. Nous nous engageons à ta suite dans la pinède où s’est réfugié un chasseur éploré depuis que son fils s’est enlevé la vie. Le ciel s’est assombri, la mort rôde autour de nous. Nous ne connaissions pas le fils du chasseur, mais sa mort nous ébranle aussi fortement qu’elle t’ébranle puisque nous voilà aussi aux premières loges. Tu ne le connaissais pas. Il aurait pu être un personnage né de ta plume, nous aurions pu le croiser dans l’un de tes romans. Et voilà qu’il reprend vie sous nos yeux et le devient. Dès lors, nous vous suivons tous deux pas à pas dans cette quête amorcée à rebours dans laquelle tu ne cesseras de chercher à comprendre ce qui a poussé le jeune homme à commettre l’irréparable, à refuser tout d’un bloc la beauté du monde et son envers, à renoncer définitivement à déchiffrer l’énigme logée au cœur de cette beauté qui à certains moments nous enivre et, à d’autres, nous projette dans des abysses sans fond lorsqu’elle se dérobe à notre regard. « C’est peut-être ce qui a subitement fait défaut au fils de mon chasseur, écris-tu. Lui n’a pas su, pas pu, entrer en contact avec l’énigme. Il n’a pas su attendre, laisser la peur filer son triste chemin. »

Jamais tu ne le juges ni ne le condamnes au nom de quelque morale, ce qui ne t’empêche pas de le tancer vertement, de lui reprocher son impatience, sa peur de l’échec. Mais ce n’est pas tant le jeune homme que tu admonestes que la société dans laquelle nous vivons qui cherche à nous faire croire que le confort est préférable aux tiraillements que l’on ressent face à l’inconnu, que la mort est plus douce que le vertige de vivre. Il faut parfois se perdre pour trouver son chemin, se risquer dans la broussaille malgré les épines qui nous écorchent bras et jambes. Cela vaut mille fois mieux qu’une corde rêche nouée autour du cou. Tu ne le juges ni ne le condamnes parce que tu reconnais en lui le désespoir et l’épouvante qui autrefois t’habitaient. Attendre. Persévérer. Il nous a tous fallu, nous rappelles-tu, apprendre à conjuguer ces verbes, à les décliner au présent, au passé, à ne pas chercher à devancer l’avenir. Apprendre la patience, ce que n’a su faire le fils de ton chasseur. Il traverse ces pages comme une âme en peine, une ombre qui ne parvient pas à se dissiper et que tu grondes amicalement, voire paternellement : « Cher fils décampé de mon chasseur, vaincre, triompher, réussir sont à présent pour toi des verbes périmés. Ils sont comme des pièces de ton ancienne maison à présent mal visitées par le jour. Ce qui hurlait et déraisonnait en toi s’est peu à peu calmé. Ce qui chavirait, faisait eau de toute part, ce qui t’écorchait, te courbait, te travaillait comme une passion sourde et malveillante s’est lentement laissé apprivoiser. Mais tu n’es plus là pour entreprendre la suite du monde. Tu as manqué de patience ».

La corde de chanvre qu’a nouée le fils de ton chasseur autour de son cou aurait-elle pu trouver un autre usage ? Les mille et une manifestations de vie, de mort et de renaissance qui marquent chacune des saisons, les livres qui t’accompagnent au fil des jours auraient-ils pu dénouer le drame qui couvait sous des apparences trompeuses ? La question ne demeure pas ici sans réponse puisque tu l’entraînes, et nous à votre suite, dans tes expéditions livresques autant que dans la pinède et les champs où une jeune femme viendra un jour répandre, avec ton consentement, les cendres de son père qui a vécu en ces lieux. Vie et mort sont, encore une fois, réunies ; et non, comme en a décidé le fils de ton chasseur, désunies. Mais c’est plus fort que toi, recourant au pouvoir des mots tu le rappelles à la vie : « Tu vois, la vie, la mort, le deuil, la survivance, le regret, l’espoir furent une petite heure rassemblés dans notre plus beau champ. Tu y étais et tu n’y étais pas. Non. Dans l’éparpillement au goût salé, tu y étais ».

Si j’insiste autant sur la présence du fils trop tôt en allé à qui s’adresse Robert Lalonde, et qui n’est pas sans nous rappeler Le petit voleur par cette rencontre qui, ici aussi, n’a lieu que par et dans l’imaginaire, c’est qu’il donne le ton à ce carnet dans lequel on sent, plus que dans ses précédents, une grande vulnérabilité, tant physique qu’existentielle. L’évocation de cette vulnérabilité nous rappelle d’autres figures croisées dans ses romans, les Vallier, Gilles et Fabien avec lesquels nous avons aussi voulu croire à un monde meilleur, que l’amitié était plus forte que tout dans Un jour le vieux hangar sera emporté par la débâcle. L’inquiétude qu’inspirait alors l’avenir fait maintenant place à la fragilité de chacun des instants dont on prend soudainement conscience qu’ils ne sont plus sans fin, qu’ils tracent chaque jour notre propre finalité. « Chaque matin je sors de la mort comme un bourgeon tardif, emmêlé dans des traînées de songes industrieux, dernier rescapé d’un ouragan escamoté par l’inespérée lumière du jour. Je ressuscite en incroyant, n’osant prêter foi ni à mes yeux ni à mes oreilles. Puis je m’avance dans le matin, jouant le confiant jusqu’à l’intrépidité, me répétant : ‘Si tu es incapable d’un peu de sorcellerie, ce n’est pas la peine de te mêler de vivre.’ »

Vivre demeure indissociable d’écrire, et vice-versa. Le carnet, c’est en quelque sorte le filet pour attraper les jours. La plume, le goupillon pour conjurer le malheur. Les livres, le rempart contre le vide. Contrairement au diariste, Robert Lalonde ne cherche pas tant à rappeler, à soustraire de l’oubli les menus événements du quotidien qu’à rendre compte de ce qui est, au moment où il écrit, tapi aux premières loges du mystère qui s’opère sous ses yeux. Pour y arriver sereinement, il lui a fallu, comme il l’écrit, « trouver une espèce de manière de sorte de joie dans l’impossible exercice de vivre et d’écrire ». À elle seule cette joyeuse et sautillante formule résume toute la tension vitale contenue dans l’exercice.

Le réel, en ce qu’il a de fugace et de trouble, s’invite parfois dans ces pages, comme en témoignent le drame du fils du chasseur, les longues heures comateuses qui suivent une intervention chirurgicale, l’attentat de Nice qui vient assombrir la vie à Sainte-Cécile-de-Milton. Mais aussi sous la forme d’incursions plus heureuses : la complicité amicale et amoureuse, l’escapade avec les petits-enfants, la queue frétillante du chien. Et c’est chaque fois pour nous rappeler la fragilité de nos existences, la fugacité du bonheur. À ce dernier égard, Lalonde nous rappelle que le bonheur n’est pas tant un état à atteindre qu’une quête à nourrir, à réinventer. Un ballon que l’on pousse du pied en veillant à le garder devant soi. À le garder en jeu.

La lecture et la découverte d’œuvres qui nous dépassent s’offrent à nous comme un talisman. Robert Lalonde se livre ici, pour reprendre le mot d’Yvon Rivard, à un exercice d’amitié auquel sont conviés Virginia Woolf, Gaston Miron, Nicolas Bouvier, Jack Kérouac, Flannery O’Connor, René Char, Peter Handke, Jean Giono, Cesare Pavese, Gabrielle Roy, Henry Miller, Annie Dillard, et tant d’autres pour qui « l’écriture était aussi une folie incurable ». À leur suite, Lalonde nous invite à les suivre, à bénéficier à notre tour de cette échappée provisoire de ce qu’on appelait autrefois la liberté des savanes.

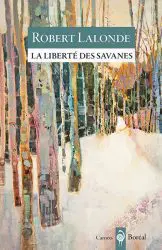

1. Robert Lalonde, La liberté des savanes, Boréal, Montréal, 2017, 181 p. ; 19,95 $.

EXTRAITS

Pluie gelée, vent mordant. Je refais – pour la cinquième fois ! – la fin de mon roman. Cette fois, ça y est. Il le faut, je suis dénoyauté. On ne finit pas un livre, on le lâche. Brusquement on ne peut plus rien pour lui. Au lecteur de l’achever et que grand bien lui fasse.

p. 18

Cette imposture de ne pas être à la hauteur du défi de vivre, cette honte, cette dévalorisation de soi dans la quête d’un improbable absolu, je n’ai jamais cessé de les dénoncer, sans violence, bien sûr, avec, disons, la douceur et le dénuement de mes ancêtres.

p. 75

Tout vient, avec le temps. Et puis, ce matin, comme depuis que j’ai commencé à m’adresser à toi, tu le sais bien, c’est à moi-même que je parle. Mais tu entends, je sais que tu m’entends. Tu entends aussi ce glouglou sous la glace, chant de mars à la mi-février ? C’est le fossé au bord du chemin qui se débonde, se soulage, ruisselle, sostenuto. La chienne et moi le longeons à pas de loup, comme si le martèlement de mes pas et le cliquetis de ses pattes sur la glace risquaient de le faire taire.

p. 92

J’ai, depuis ma toute petite enfance, tenté de dompter mon oreille aux chants du monde. Je les comparais, les rapprochais, les éloignais, puis les raccordais, emmêlais puis distinguais les chocs, les clameurs, les roucoulements, les feulements, les soupirs. Je m’efforçais d’ajuster ma propre voix, mon propre souffle au tumulte de l’univers.

p. 104-105

La nostalgie serre le cœur et pourtant le jardin foisonne, les geais ricanent toujours comme des mécontents, les ombres rampent dans l’herbe, le chardonneret descend et remonte vers le ciel, trillant allègrement son motet, la chatte roupille sur sa marche comme si la belle saison ne devait jamais finir. Elle a raison, seul l’instant compte, le temps roule sur lui-même, l’horloge et le calendrier mentent.

p. 157