QUAND IL LISAIT,

ses cigarettes se consumaient souvent seules, entre ses doigts. De temps à autre, il levait la tête avec un air étonné. Il écrasait son mégot dans le cendrier, jetait un long regard par la fenêtre puis replongeait dans son livre.

Mon père passait de grandes parties de ses journées là, debout, derrière l’îlot de la cuisine. C’était sa place. C’était son royaume. C’était là qu’il prenait son café, préparait les repas et fumait en faisant tourner silencieusement les pages de ses bouquins.

Parfois, quand nous étions à table ou simplement de passage dans la cuisine, il nous racontait ce qu’il était en train de lire. Il s’appliquait à décrire les scènes, les aventures, les paysages comme s’il était de retour après un grand périple. Nous l’écoutions avec un certain sourire. Et il le savait bien. Les mondes qu’il évoquait étaient étranges, lointains, incroyables. Tout y était différent et magnifique.

Il aimait nous surprendre, nous étonner. Mais surtout, il tenait à ce que notre maison soit un mirador avec une vue imprenable, au-delà du temps et de la distance. Mon père, qui ne sortait presque pas à part pour faire les courses au village et qui restait posté des heures durant derrière l’îlot de la cuisine, était un grand voyageur.

DEUX DÉCENNIES PLUS TARD,

je me suis retrouvé sur une plage rocailleuse, au sud de l’Espagne. La mer Méditerranée scintillait. Le vent était chaud et sec. À l’horizon, on apercevait une bande sombre qui s’étirait entre l’eau et le ciel. Quand on la regardait fixement, elle semblait irréelle. Mais la bande de terre était bien là, de l’autre côté des vagues. C’était l’Afrique.

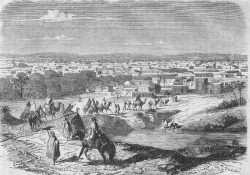

C’était l’Afrique et j’étais incapable d’en détourner les yeux. Ce que je voyais était à la fois si près et si loin de moi que cela m’a rappelé mon père. Il était mort depuis bien des années déjà, mais le souvenir de sa voix et de son visage était soudainement très vif. Il parlait avec entrain du voyage d’un jeune explorateur au cœur du continent africain au début du XIXe siècle. En racontant ses péripéties, il brandissait un livre dans les airs en faisant de grands gestes. Puis quand il le déposait, on voyait apparaître le titre en lettres blanches sur fond gris. Cela ressemblait à une empreinte de pas sur une grande surface argileuse. Voyage à Tombouctou. Il y avait aussi le logo de la maison d’édition. Il représentait un jeune vendeur de journaux qui me faisait plutôt penser à un petit pèlerin voûté, bâton à la main.

C’était l’Afrique et j’étais incapable d’en détourner les yeux. Ce que je voyais était à la fois si près et si loin de moi que cela m’a rappelé mon père. Il était mort depuis bien des années déjà, mais le souvenir de sa voix et de son visage était soudainement très vif. Il parlait avec entrain du voyage d’un jeune explorateur au cœur du continent africain au début du XIXe siècle. En racontant ses péripéties, il brandissait un livre dans les airs en faisant de grands gestes. Puis quand il le déposait, on voyait apparaître le titre en lettres blanches sur fond gris. Cela ressemblait à une empreinte de pas sur une grande surface argileuse. Voyage à Tombouctou. Il y avait aussi le logo de la maison d’édition. Il représentait un jeune vendeur de journaux qui me faisait plutôt penser à un petit pèlerin voûté, bâton à la main.

Ainsi, pendant un temps, dans notre cuisine, il y a eu des pirogues et des jungles, des caravanes et des déserts. Des voyageurs et des marchands d’une autre époque traversaient notre demeure en route vers des civilisations inconnues. Aucun doute, dans les yeux de mon père, il y avait l’Afrique. Il y avait le monde entier. C’était donc ça, la littérature.

QUAND MON PÈRE

n’était pas dans la cuisine, j’en profitais pour m’approcher de l’îlot. J’observais les piles de journaux, les bouquins, les planches à découper, les pots d’épices. Le livre gris avec le titre en lettres blanches était au centre de tout ce fatras. Je l’ai retourné et j’ai lu ce qui figurait au dos. Je me souviens encore des premières lignes. « Né en 1799, René Caillié s’est embarqué pour le Sénégal à l’âge de 17 ans. Il est mort en 1838, des suites des maladies et de l’épuisement subis au cours de son voyage. À travers un récit riche en observations de toutes sortes, apparaît le portrait d’un jeune homme d’origine ouvrière, humble et obstiné, tout imprégné encore de la soif de connaissance du siècle des Lumières. » C’était la première fois que je tombais sur l’expression « siècle des Lumières ». Après un moment de réflexion, j’ai voulu jouer un tour à mon père en changeant son signet de page mais, en ouvrant le livre, j’ai vu des noms comme Kankan, Lesno, Foucouba, Braknas, Dhioliba, et je me suis ravisé devant autant de mystères.

UN JOUR,

cet été-là, mon père est revenu du marché avec une grosse courge en forme de poire. Il me l’a mise dans les mains. Je me rappelle l’avoir soupesée et retournée de tous les côtés. Je n’avais jamais vu de fruit aussi étrange, si évasé à la base, si filiforme vers le haut. C’est une calebasse, m’a-t-il indiqué alors ; à l’époque les Africains s’en servaient comme récipient pour transporter l’eau. Puis, avec de grandes cuillères, nous avons minutieusement vidé la courge pour la faire sécher.

Durant les semaines qui ont suivi, j’ai passé des heures à tenter d’avancer en faisant tenir la calebasse remplie d’eau en équilibre sur ma tête.

À DIX-SEPT ANS,

comme bien d’autres, je suis parti de chez mes parents pour étudier à Montréal. Mais la grande ville me rebutait. Bruit, mouvement, poussière. En même temps, j’appréciais ma nouvelle vie. J’étais enfin maître de mon destin. Dans mon appartement, j’avais installé une petite bibliothèque. La plupart des livres appartenaient à mon père. Et j’en avais lu à peine trois ou quatre. Quelque part, dans l’amalgame des reliures, il y avait le récit de voyage de René Caillié.

L’année suivante, j’abandonnais mes études en sciences et je partais en voyage. Seul et sans billet de retour. Je n’avais pas encore lu beaucoup plus, mais je savais que la littérature m’avait donné le goût des territoires inconnus, de l’ailleurs.

AVEC LE TEMPS,

les départs, les retours puis, finalement, des études en lettres, ma bibliothèque s’est étoffée. Elle s’est peuplée d’oeuvres de toutes sortes mais on y retrouvait surtout de la fiction. D’un appartement à l’autre, je transportais des boîtes toujours plus nombreuses, toujours plus lourdes. Des livres lus. Et des livres à lire un jour… Encore aujourd’hui, peu importe sur quelle étagère il est placé, je sais immanquablement où se trouve Voyage à Tombouctou. C’est facile, ce livre est un éclat de miroir, un bout de passé surgi d’une maison avec une vue imprenable, au-delà du temps et de la distance. Encore aujourd’hui, quand mes yeux s’arrêtent sur la couverture grise, je prononce les syllabes du titre et j’ai l’impression d’entendre la voix de mon père. Tom-bouc-tou.

IL EST ÉTRANGE

de constater à quel point on aime entretenir certains aspects énigmatiques de notre existence. Comme si on préférait l’attente au dévoilement, la tension à la résolution. Un livre peut nous habiter bien longtemps avant qu’on en fasse la lecture. Et peut-être même se l’approprie-t-on plus durablement ainsi.

Je suis allé en Europe à quelques reprises et je n’ai jamais traversé la Méditerranée. Comme je n’ai toujours pas commencé Voyage à Tombouctou.

Tout peut donc encore arriver.

Christian Guay-Poliquin est né en 1982, soit à une époque où les enjeux environnementaux se résumaient au trou dans la couche d’ozone et aux pluies acides. Après de nombreuses années en ville et ailleurs, il est retourné vivre à la campagne où il termine, tant bien que mal souligne-t-il, une thèse dans laquelle il cherche à saisir ce qui fait la singularité du récit de chasse dans les arts narratifs des dernières décennies.

Dans Le fil des kilomètres, son premier roman paru en 2013, nous parcourons littéralement 4736 kilomètres d’ouest en est en compagnie d’un narrateur anonyme, un mécanicien mû par l’urgence de revoir son père avant que celui-ci ne sombre définitivement dans une angoissante amnésie. Il semble imperméable aux menaces d’une panne d’électricité énigmatique qui installe de village en village un inquiétant climat pré-apocalyptique. En 2016, ce roman de la route trouve son prolongement dans Le poids de la neige. Ici, le temps ne se découpe plus en kilomètres parcourus, mais se mesure en nombre de centimètres de neige qui s’accumulent au rythme où s’accroît le désarroi qu’éprouve le mécanicien grièvement blessé, immobilisé dans un refuge de fortune.

Finaliste au Grand Prix de la relève littéraire Archambault, Le fil des kilomètres (La Peuplade, 2013 et BQ, 2016) a été publié en France (Phébus, 2015) et traduit en anglais sous le titre de Running on Fumes (Talonbooks, 2016). Le poids de la neige (La Peuplade, 2016), finaliste au Prix des libraires et au prix France-Québec (le lauréat sera connu en octobre prochain), a remporté le Prix littéraire des collégiens 2017.