Poète, romancier, essayiste et éditeur, Rodney Saint-Éloi* est né en Haïti en 1963. Ila émigré au Québec en 2001 et deux ans plus tard, il fondait les éditions Mémoire d’encrier. Aujourd’hui, il se définit comme un « passeur de mots et de mémoires », son rôle le plus important, confie-t-il en entrevue.

Rencontré à Montréal dans les locaux de sa maison d’édition, au cœur de La Petite-Patrie, Rodney Saint-Éloi parle de ses projets. Dreadlocks ramassées en queue de cheval, sourire aux lèvres et regard concentré, l’écrivain se raconte. Il n’a pas besoin d’être interpellé, il sait ce qu’il veut dire et le dit. La journaliste oublie ses propres notes et sa grille d’entrevue, pour mieux se concentrer sur les confidences que l’écrivain livre pêle-mêle; elle apprécie plus que jamais la fonction dictaphone de son iPhone, précieuse mémoire secondaire. On écoute aujourd’hui, on écrira demain.

L’écrivain des mers du Sud

Rodney Saint-Éloi, ce passionné des mots et des lettres, est né dans une famille plutôt modeste à Cavaillon, petite ville sise au sud-ouest de l’île d’Haïti. Enfant, il étudie à Port-au-Prince au Collège Canado-Haïtien tenu par les frères du Sacré-Cœur, une congrégation religieuse québécoise. Dès l’âge de treize ans, il s’institue écrivain public pour venir en aide à ses camarades de classe. Le futur éditeur est précoce. Il fréquente assidûment la bibliothèque de l’école où il découvre les Rimbaud, Apollinaire et Nerval, mais aussi les Nelligan, Miron, Ducharme et Brossard. Déjà poète, il apprécie la langue québécoise, un goût qui lui collera à l’âme à tout jamais.

Rodney Saint-Éloi, ce passionné des mots et des lettres, est né dans une famille plutôt modeste à Cavaillon, petite ville sise au sud-ouest de l’île d’Haïti. Enfant, il étudie à Port-au-Prince au Collège Canado-Haïtien tenu par les frères du Sacré-Cœur, une congrégation religieuse québécoise. Dès l’âge de treize ans, il s’institue écrivain public pour venir en aide à ses camarades de classe. Le futur éditeur est précoce. Il fréquente assidûment la bibliothèque de l’école où il découvre les Rimbaud, Apollinaire et Nerval, mais aussi les Nelligan, Miron, Ducharme et Brossard. Déjà poète, il apprécie la langue québécoise, un goût qui lui collera à l’âme à tout jamais.

À l’université, Rodney Saint-Éloi étudie l’économie et la linguistique, et lit avec passion les grands de la littérature haïtienne, les Frankétienne, René Depestre, René Philoctète. Il apprend à connaître Dany Laferrière, son aîné de dix ans qui deviendra un jour son ami et son complice ; il est fasciné par l’audace de Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, paru en 1985. Tout en dirigeant les pages culturelles du Nouvelliste – un journal fondé en 1898 où il travaillera quinze ans –, il étudie et il écrit. « C’est en écrivant vraiment que ma vie a commencé. C’est en écrivant que je prends pleinement conscience du monde qui m’entoure », a-t-il déjà déclaré.

À la fin des années 1980, Saint-Éloi voyage régulièrement à Montréal pour visiter sa grand-mère Contita, qui y vit depuis longtemps. Elle est la fille de Tida, l’être le plus important dans la vie de l’écrivain, « celle qui fait partie des gens qui te donnent ce qu’ils n’ont pas », explique-t-il de sa voix douce. À la même époque, il s’inscrit en littérature à l’Université Laval grâce à une bourse de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). Son mémoire de maîtrise porte sur l’émergence de la poétique créole en Haïti. De retour au pays, il fonde les éditions Mémoire, avec son ami, le poète Georges Castera.

L’auteur-éditeur solidaire

Les années 2000 seront déterminantes. À l’aube de la quarantaine, Rodney Saint-Éloi prend l’importante décision, dit-il, « d’acheter un billet aller simple pour Montréal, avec la ferme volonté de [s]e déraciner, de [s]’enraciner ailleurs ». Il ajoute : « Aujourd’hui, quand je dis rentrer à la maison, j’entends rentrer à Montréal. Je ne suis pas un exilé qui rêve de retourner en Haïti. Je ne vis pas dans la nostalgie de mon pays natal, car j’ai bel et bien tourné la page ». L’écrivain se sent profondément québécois. « Ma ville fervente sous ma peau nègre / Ma ville de tabernacles de solitudes aveugles / Je te raconterai ces légendes ni tristes ni amères / Qui chuchotent l’hymne rapaillé / Au petit peuple de Godin » (Jacques Roche, je t’écris cette lettre1).

Les années 2000 seront déterminantes. À l’aube de la quarantaine, Rodney Saint-Éloi prend l’importante décision, dit-il, « d’acheter un billet aller simple pour Montréal, avec la ferme volonté de [s]e déraciner, de [s]’enraciner ailleurs ». Il ajoute : « Aujourd’hui, quand je dis rentrer à la maison, j’entends rentrer à Montréal. Je ne suis pas un exilé qui rêve de retourner en Haïti. Je ne vis pas dans la nostalgie de mon pays natal, car j’ai bel et bien tourné la page ». L’écrivain se sent profondément québécois. « Ma ville fervente sous ma peau nègre / Ma ville de tabernacles de solitudes aveugles / Je te raconterai ces légendes ni tristes ni amères / Qui chuchotent l’hymne rapaillé / Au petit peuple de Godin » (Jacques Roche, je t’écris cette lettre1).

Dans Passion Haïti, il précise davantage : « À Montréal m’est venue l’humilité propre à toute existence […] enfin, être responsable de moi-même. La passion Haïti est née dans ces rues enneigées ». Aujourd’hui encore, il retourne deux ou trois fois par an dans son île dite la « perle des Antilles », dans le but de créer des ponts entre les écrivains des deux pays.

À peine arrivé au Québec, le poète a en effet voulu se rendre utile. Il n’arrêtera jamais d’écrire, ce qui est chez lui un besoin fondamental, mais il ne mettra guère de temps à décoder les rouages socioéconomiques – même si parfois tortueux – de sa société d’accueil. Il fonde une nouvelle maison d’édition qu’il nomme cette fois Mémoire d’encrier, un bien joli nom. Il veut enrichir « la littérature québécoise de ces nouveaux imaginaires, de ces talents et de ces tons différents », explique-t-il. Il tient à « faire entendre les voix de ceux qui parfois écrivent aussi en créole ou en arabe, les auteurs africains, amérindiens, antillais, arabes ou québécois », qui, pour la plupart, sont issus de l’immigration. Il veut leur offrir un espace littéraire.

En Haïti ou ailleurs, la littérature, toujours

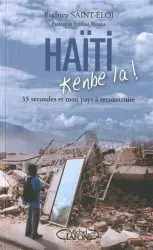

Rodney Saint-Éloi est un auteur québécois qui porte fièrement en lui son Haïti natale, première république noire fondée en 1804 et seul pays francophone indépendant des Caraïbes, dont le créole est une des deux langues officielles. Le grand Yasmina Khadra a bien compris cet amour, lui qui préface en 2010 Haïti, kenbe la ! 35 secondes et mon pays à reconstruire, livre qu’a écrit son ami Saint-Éloi : « Je ne crois pas avoir rencontré une personne aussi passionnée par son pays au point où tout […] débouchait inévitablement sur Haïti. […]. Il n’avait que ce nom à la bouche ».

Si Haïti est au cœur du cœur de Saint-Éloi, le Québec n’est jamais bien loin, ni d’ailleurs les Amérindiens de sa nouvelle patrie ni ses amis du Sénégal, où sa première visite à Gorée a été décisive2. « Je voulais découvrir le monde noir et l’histoire de l’esclavage. Je voulais comprendre ma propre négritude, telle que définie dans le mouvement littéraire fondé par deux poètes, le Martiniquais Aimé Césaire3 et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Je voulais voir là où tout a commencé, car je suis sorti de Gorée et j’y suis revenu ». Le poète a ainsi développé une relation toute particulière avec le Sénégal, qu’il visite régulièrement en tant qu’éditeur.

Si Haïti est au cœur du cœur de Saint-Éloi, le Québec n’est jamais bien loin, ni d’ailleurs les Amérindiens de sa nouvelle patrie ni ses amis du Sénégal, où sa première visite à Gorée a été décisive2. « Je voulais découvrir le monde noir et l’histoire de l’esclavage. Je voulais comprendre ma propre négritude, telle que définie dans le mouvement littéraire fondé par deux poètes, le Martiniquais Aimé Césaire3 et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Je voulais voir là où tout a commencé, car je suis sorti de Gorée et j’y suis revenu ». Le poète a ainsi développé une relation toute particulière avec le Sénégal, qu’il visite régulièrement en tant qu’éditeur.

Rodney Saint-Éloi a aussi tissé d’étroits liens affectifs avec des poètes et des écrivains issus des Premières Nations ou métis – maintenant édités chez Mémoire d’encrier4. Féru d’histoire, le Québéco-Haïtien sait bien qu’avant l’arrivée de Christophe Colomb en 1492, les Arawaks, Caraïbes et Taïnos occupaient Haïti, nommée Ayiti en créole ou« terres montagneuses », et qu’ils ont par ailleurs été exterminés en quelques décennies lors de la conquête espagnole. Fasciné par leur destin, il cherche à comprendre : « J’ai toujours été attiré par les Amérindiens d’ici et je suis allé les visiter aussitôt mon arrivée au Québec ; je m’y suis vite senti chez moi ».

« Chaque doigt de la main compte »

Rodney Saint-Éloi croit profondément au partage, à l’échange et à l’accompagnement. Ne dit-il pas : « Il faut passer la lumière à quelqu’un » ? Ses nombreuses activités au sein des communautés littéraires ou multiethniques le prouvent. Il est partout, siège à plusieurs conseils d’administration, anime l’Espace de la diversité du Salon international du livre de Québec (SILQ), est présent aux Correspondances d’Eastman ou encore au festival Étonnants Voyageurs. Aussi, il s’occupe tous les ans des Rencontres québécoises en Haïti, et dirige des ateliers de création avec des écoliers québécois, tenus dans les locaux mêmes de Mémoire d’encrier.

Celui qui se dit « passeur de mots et de mémoires » est aussi capable d’actions concrètes que d’initiatives fondatrices. Il demande « à [s]es projets d’accompagner [s]es rêves », ce qui semblerait utopique chez plusieurs, mais prend tout son sens chez Rodney Saint-Éloi. Présent en Haïti lors du tremblement de terre de 2010, il a témoigné de la douleur de son pays d’origine en écrivant Haïti, kenbe la ! (Redresse-toi Haïti) ! Ne conclut-il pas avec élégance : « On peut décider d’être plus grand que sa petitesse » ?

Celui qui se dit « passeur de mots et de mémoires » est aussi capable d’actions concrètes que d’initiatives fondatrices. Il demande « à [s]es projets d’accompagner [s]es rêves », ce qui semblerait utopique chez plusieurs, mais prend tout son sens chez Rodney Saint-Éloi. Présent en Haïti lors du tremblement de terre de 2010, il a témoigné de la douleur de son pays d’origine en écrivant Haïti, kenbe la ! (Redresse-toi Haïti) ! Ne conclut-il pas avec élégance : « On peut décider d’être plus grand que sa petitesse » ?

Le Québec a remercié l’auteur-éditeur de son implication en lui octroyant en 2012 le prestigieux prix Charles-Biddle5. Depuis 2015, Saint-Éloi est membre de l’Académie des lettres du Québec et son discours inaugural avait pour titre « Je suis le fils de Tida ». Rien d’étonnant vraiment, puisque le poète a toujours proclamé haut et fort, et sur toutes les tribunes offertes, à quel point ont été importantes pour lui sa mère, ses grands-mères et surtout son arrière-grand-mère Grann Tida. Si aujourd’hui il se dit convaincu « d’écrire pour améliorer l’être qu’[il est] », il ajoute avec honnêteté et simplicité : « Tout ce qui est bien dans ma vie m’est venu par les femmes ».

1. Jacques Roche, journaliste et poète haïtien, a été enlevé en 2005 par des inconnus, torturé, puis assassiné.

2. L’île de Gorée, située dans l’océan Atlantique près de Dakar (Sénégal), est un symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

3. Selon Aimé Césaire, « La Négritude est la simple reconnaissance du fait d’être noir et l’acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, de notre histoire et de notre culture ».

4. À titre d’exemple, Joséphine Bacon, Wab Kinew, Natasha Kanapé Fontaine, Louis-Karl Picard-Sioui ou Samian, etc.

5. Le prix Charles-Biddle souligne l’apport exceptionnel d’une personne ayant immigré au Québec et dont l’engagement personnel ou professionnel contribue au développement culturel et artistique du Québec sur la scène locale, nationale ou internationale.

* Rodney Saint-Éloi est l’auteur d’une dizaine de livres de poésie, dont Graffitis pour l’aurore (1989), J’avais une ville d’eau, de terre et d’arcs-en-ciel heureux (1999), J’ai un arbre dans ma pirogue (2004), Récitatif au pays des ombres (2011), Jacques Roche, je t’écris cette lettre (2013), finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général, Je suis la fille du baobab brûlé (2015), Moi tombée, moi levée (2016). Il a aussi écrit des romans-essais, dont Haïti, kenbe la ! 35 secondes et mon pays à reconstruire (2010), avec une préface de Yasmina Khadra, et Passion Haïti (2016).

Extraits :

L’ambiance est feutrée. L’horreur fait place à une tendresse aseptisée presque étouffante. J’ai une idée fixe : rentrer chez moi. Chez moi, c’est un appartement de la rue Chabot dans le quartier Rosemont, un magnolia près de l’escalier colimaçon en fer forgé, le silence des souvenirs, les toiles sur les murs et les livres qui attendent sur des étagères de bois. […] La lumière de l’aube pénètre le jour. Un début de soleil est à l’horizon. Je pense au poème de Gérald Godin :

J’ai vu le soleil se lever

dans tant et tant de pays

je ne savais plus lequel

était le mien.

Haïti, kenbe la ! 35 secondes et mon pays à reconstruire, p. 238.

J’ai revu Rodney à Montréal, puis à Paris. Des années plus tard. Son sourire est resté le même, et sa piété filiale pour Haïti n’a pas pris une ride. « Si je t’invitais à Haïti, tu viendrais ? »… Immanquablement, qu’il vente ou qu’il neige, je sais qu’au détour de chaque propos, de chaque évocation, là où Rodney croisera mon chemin, dans mon souvenir comme dans la vie, ce sera Haïti que je verrai renaître dans ses yeux, sur ses lèvres, jusque dans la moindre de ses fibres.

Haïti, kenbe la ! 35 secondes et mon pays à reconstruire, préface de Yasmina Khadra, p. 14.

1970 – On est à Cavaillon, mon village natal. Ma grand-grand-mère est la seule reine du village, elle est la plus vieille. Elle inspire respect et crainte. Personne ne connaît son âge. Elle serait née avant l’Occupation. On s’assoit à la brunante au milieu de la cour, appuyés contre la tombe de Tida, à écouter des histoires. Quelqu’un criait CRIK et l’assistance répondait CRAK. On se cachait derrière la maison le temps d’observer le ciel ; cet exercice solitaire avait quelque chose de fabuleux.

Passion Haïti, p. 47.

leçon de choses en temps de révolte

la foule le palais l’assommoir

toujours ce puits avide de sang

le pouvoir a les mains insensées

la terre nourrit l’hystérie des hommes

les arbres filent la chimère des rues

les canons sont les cahiers d’écoliers

il fait un temps gris de trop de honte

un temps quadrillé de sang

il fait un temps idiot

J’ai un arbre dans ma pirogue, p. 18.