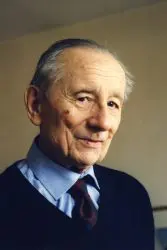

Jacques Chauviré fut médecin pendant 40 ans et se voulut écrivain, ce qu’il resta toute sa vie : comme Georges Duhamel ou Louis-Ferdinand Céline naguère, Martin Winckler ou Jean-Christophe Rufin de nos jours, il fit de son métier un ferment de son art.

C’est aux parisiennes éditions du Dilettante, pionnières et longanimes dans le domaine de la redécouverte, que l’on doit la première résurrection de Jacques Chauviré : en 1990, paraît un recueil de nouvelles inédites, Fins de journées, suivi de l’exhumation des trois romans initiaux. Le deuxième acteur de cette « revie » est Georges Monti, maître éditeur-imprimeur en sa maison du Temps qu’il fait à Cognac, reprenant trois autres titres ; tous avaient paru chez Gallimard entre 1958 et 1980. Enfin, fidélité oblige, Monti mit sous ses vénérables presses Élisa en 2003, qui, grâce à l’opiniâtreté de Gilles Ortlieb et de Jérôme Garcin1, fit connaître au vieux monsieur de 88 ans un retour inespéré sur la scène littéraire. Mais c’est d’abord Albert Camus qui recommanda la publication du premier ouvrage de Chauviré, en 1958, dans la collection « Blanche », où paraîtront les cinq autres : six romans en vingt-deux ans, ce n’est assurément pas le meilleur rythme pour suivre les sentiers de la gloire, mais une profession accaparante exercée dans une petite ville, Neuville-sur-Saône, doublée d’une exigence assez rare, ne pouvait promettre un succès retentissant.

C’est aux parisiennes éditions du Dilettante, pionnières et longanimes dans le domaine de la redécouverte, que l’on doit la première résurrection de Jacques Chauviré : en 1990, paraît un recueil de nouvelles inédites, Fins de journées, suivi de l’exhumation des trois romans initiaux. Le deuxième acteur de cette « revie » est Georges Monti, maître éditeur-imprimeur en sa maison du Temps qu’il fait à Cognac, reprenant trois autres titres ; tous avaient paru chez Gallimard entre 1958 et 1980. Enfin, fidélité oblige, Monti mit sous ses vénérables presses Élisa en 2003, qui, grâce à l’opiniâtreté de Gilles Ortlieb et de Jérôme Garcin1, fit connaître au vieux monsieur de 88 ans un retour inespéré sur la scène littéraire. Mais c’est d’abord Albert Camus qui recommanda la publication du premier ouvrage de Chauviré, en 1958, dans la collection « Blanche », où paraîtront les cinq autres : six romans en vingt-deux ans, ce n’est assurément pas le meilleur rythme pour suivre les sentiers de la gloire, mais une profession accaparante exercée dans une petite ville, Neuville-sur-Saône, doublée d’une exigence assez rare, ne pouvait promettre un succès retentissant.

Voix d’enfant

Le grain de cette œuvre, il faut d’abord le chercher dans le drame des origines : le père de Jacques Chauviré fut tué en 1915 – non loin de cette ferme de Navarin où Blaise Cendrars eut l’avant-bras arraché2 – alors que le nouvel être avait quelques mois à peine. « Il m’est difficile de distinguer entre l’inné et l’acquis. Je sais que ma petite enfance a été dominée par le deuil et les larmes de ma mère », déclare l’écrivain3. Cette condition d’orphelin de guerre, partagée avec Camus4, devait forger une inspiration « entre mémoire et imaginaire », ainsi qu’il le confie dans les dernières pages d’Élisa. Car, pour ces toutes jeunes sensibilités, à partir d’une ou de deux photographies, il aura fallu créer un être présent dans l’absence, autrement dit un personnage du roman familial, entre réalité et fiction5.

Cette enfance à la fois douce et triste, Chauviré l’évoque dans ses premiers titres, Partage de la soif et Les passants, par le biais d’un narrateur, le docteur Desportes, ou d’un ami dont le frère avait disparu en Champagne ; mais elle est au cœur des Mouettes sur la Saône après La terre et la guerre, avant que le grand âge ne fasse remonter les souvenirs donnés pour authentiquement personnels, dans Fins de journées6 et, surtout, dans Élisa, où l’auteur raconte la passion qu’a provoquée chez lui, qui n’avait que cinq ans, une jeune fille, employée de maison, lui donnant du rêve à moudre pour toute une vie. Il faut dire que le monde du petit garçon est tout peuplé de femmes, en cette époque qui avait éloigné à jamais bon nombre d’hommes, maris, pères ou frères ; l’affection ne pouvait guère s’ancrer que dans un être féminin, de là peut-être cette sensualité précoce du jeune Jacques, rebaptisé Ivan, du prénom paternel…

Cette enfance à la fois douce et triste, Chauviré l’évoque dans ses premiers titres, Partage de la soif et Les passants, par le biais d’un narrateur, le docteur Desportes, ou d’un ami dont le frère avait disparu en Champagne ; mais elle est au cœur des Mouettes sur la Saône après La terre et la guerre, avant que le grand âge ne fasse remonter les souvenirs donnés pour authentiquement personnels, dans Fins de journées6 et, surtout, dans Élisa, où l’auteur raconte la passion qu’a provoquée chez lui, qui n’avait que cinq ans, une jeune fille, employée de maison, lui donnant du rêve à moudre pour toute une vie. Il faut dire que le monde du petit garçon est tout peuplé de femmes, en cette époque qui avait éloigné à jamais bon nombre d’hommes, maris, pères ou frères ; l’affection ne pouvait guère s’ancrer que dans un être féminin, de là peut-être cette sensualité précoce du jeune Jacques, rebaptisé Ivan, du prénom paternel…

Toutefois, de tous les récits, seule la figure de la mère-veuve s’élève à la sublimation, dans le chœur des hymnes chantés par Charles-Louis Philippe, Albert Cohen, Jacques Borel ou encore, cela va de soi, Camus7. Dans un texte posthume daté de 1985, Fils et mère, Chauviré adressait à celle qui lui fit connaître les joies et les peines d’un amour exclusif une longue lettre d’adieu, à cinquante ans de distance : « J’ai mis longtemps à comprendre et à savoir que tu étais morte ».

Paroles de médecin

Les principaux ouvrages de Jacques Chauviré sont nourris de sa pratique médicale, de la fréquentation d’une clientèle étant faite de petites gens, ouvriers (Partage de la soif, Les passants) ou vieillards (Passage des émigrants, Fins de journées), expérience qu’il transpose aussi dans La confession d’hiver et Journal d’un médecin de campagne, titre qui, par sa référence au roman de Bernanos, fait de son travail un véritable sacerdoce. Et tel un prêtre, le docteur-narrateur de ces récits éprouve une réelle fraternité envers ceux dont il essaie de soigner les corps, à défaut de guérir leur âme : « Je ne me sens à l’aise qu’au milieu de la pauvreté8 », dit le Dr Desportes dans Partage de la soif. Au point qu’il lui répugne de réclamer de l’argent aux patients, éprouvant « l’humiliation des honoraires » (Les passants) ; la médecine pour Chauviré n’est autre, en effet, que celle qui, matériellement, s’exerce dans les dispensaires, les hospices ou les humbles cabinets de généraliste, celle qui, moralement, confronte aux pires défaites. Dévouement d’une part, doute profond de l’autre quant à la légitimité du métier : à la fois dans l’aveu direct ou dans la transposition romanesque, la parole de Chauviré peut surprendre, lui qui dit ne pouvoir s’habituer « jamais ni à voir mourir ni à voir souffrir » (Partage de la soif) et qui entretient un sentiment de culpabilité pour des « erreurs monumentales de diagnostic » (Les passants). Néanmoins, l’écrivain ne tranche pas nettement entre l’ombre et la lumière : si « ce métier est absurde en vérité », il en reste « d’autant plus beau » qu’il est « vain » (Les passants). N’est-ce pas aussi la définition de la littérature9 ?

Les principaux ouvrages de Jacques Chauviré sont nourris de sa pratique médicale, de la fréquentation d’une clientèle étant faite de petites gens, ouvriers (Partage de la soif, Les passants) ou vieillards (Passage des émigrants, Fins de journées), expérience qu’il transpose aussi dans La confession d’hiver et Journal d’un médecin de campagne, titre qui, par sa référence au roman de Bernanos, fait de son travail un véritable sacerdoce. Et tel un prêtre, le docteur-narrateur de ces récits éprouve une réelle fraternité envers ceux dont il essaie de soigner les corps, à défaut de guérir leur âme : « Je ne me sens à l’aise qu’au milieu de la pauvreté8 », dit le Dr Desportes dans Partage de la soif. Au point qu’il lui répugne de réclamer de l’argent aux patients, éprouvant « l’humiliation des honoraires » (Les passants) ; la médecine pour Chauviré n’est autre, en effet, que celle qui, matériellement, s’exerce dans les dispensaires, les hospices ou les humbles cabinets de généraliste, celle qui, moralement, confronte aux pires défaites. Dévouement d’une part, doute profond de l’autre quant à la légitimité du métier : à la fois dans l’aveu direct ou dans la transposition romanesque, la parole de Chauviré peut surprendre, lui qui dit ne pouvoir s’habituer « jamais ni à voir mourir ni à voir souffrir » (Partage de la soif) et qui entretient un sentiment de culpabilité pour des « erreurs monumentales de diagnostic » (Les passants). Néanmoins, l’écrivain ne tranche pas nettement entre l’ombre et la lumière : si « ce métier est absurde en vérité », il en reste « d’autant plus beau » qu’il est « vain » (Les passants). N’est-ce pas aussi la définition de la littérature9 ?

Tons contrastés

Tant pour le décor – souvent une banlieue sinistre aux environs de Lyon – que pour leur état d’esprit, les romans et nouvelles de Chauviré s’apparentent à la teinte10 qu’on peut trouver chez Emmanuel Bove ou Henri Calet11 ; à celle également de Voyage au bout de la nuit, surtout pour le finale : « Nous avons marché côte à côte en parlant de choses insignifiantes et quand nous sommes parvenus devant la grande maison, face à l’usine, nous avons, comme nous nous effacerons soudain de la route au jour de notre mort, tourné à son angle » (Partage de la soif). Une sorte de platitude narrative, mêlée de fausse naïveté, de pudeur et de lucidité, face à la déréliction de l’humain, jamais plus réelle qu’à la dernière heure, ainsi que l’apprend la fréquentation des hôpitaux, d’abord passionnante pour le jeune interne, puis déprimante pour le médecin aguerri : « Il ne m’a été enseigné que plus tard que chacun mourait seul » (Les passants). Toutefois, de même que les auteurs dont il se sentait proche12, Chauviré a su faire preuve d’humour, voire de comique. La force de son ironie, sans doute héritée de Flaubert qu’il cite volontiers, tient dans certains portraits : les beaux-parents du narrateur de Partage de la soif, M. et Mme Vilbœuf – on appréciera l’onomastique –, modèles de bêtise triomphante et de vulgarité parvenue, les Fracchini et les Truchaud des Passants, assez proches des caricatures d’Eugène Dabit – on songe à Villa Oasis (1932) – ou de Georges Hyvernaud (Le wagon à vaches, 1953) ; le lecteur se réjouira des à-peu-près d’Emma (!) Truchaud : « ça tombe comme ‘marche en carême’ » ; « être soignés comme des ‘coqs en plâtre’ »… La bourgeoisie sert de cible mais aussi le clergé, par exemple dans cette scène où un jeune « abbé rougeaud » prépare ses ouailles à un pèlerinage à Lourdes coïncidant avec « le renouveau du culte marial » ; son homélie, voulant s’accorder à l’air du temps, représente la Vierge en simple mère de famille : « […] son fils lui-même avait marché sur des sentiers obliques, comme ces garçons qui rêvent aujourd’hui de réformer le monde au lieu de travailler à l’école ou de se perfectionner dans le métier qu’ils ont choisi ». Il faut avouer que l’interrogation sur la possibilité de pratiquer vraiment la charité a inquiété Chauviré et son recueil posthume, Massacre en septembre, ne lève pas l’ambiguïté, chacune des nouvelles, composées entre 1980 et 2000, participant d’un sentiment, mi-amusé, mi-cruel, devant les ruses dont sont capables les bipèdes. Tout tient, en conclusion, dans la postface à Fins de journées : « Dérives et naufrages sont dans la nature de l’homme. Je ne crois guère à l’innocence. Mais la pitié et le pardon appartiennent à tous ». Cela s’appelle l’espérance, fût-ce en mode mineur.

Tant pour le décor – souvent une banlieue sinistre aux environs de Lyon – que pour leur état d’esprit, les romans et nouvelles de Chauviré s’apparentent à la teinte10 qu’on peut trouver chez Emmanuel Bove ou Henri Calet11 ; à celle également de Voyage au bout de la nuit, surtout pour le finale : « Nous avons marché côte à côte en parlant de choses insignifiantes et quand nous sommes parvenus devant la grande maison, face à l’usine, nous avons, comme nous nous effacerons soudain de la route au jour de notre mort, tourné à son angle » (Partage de la soif). Une sorte de platitude narrative, mêlée de fausse naïveté, de pudeur et de lucidité, face à la déréliction de l’humain, jamais plus réelle qu’à la dernière heure, ainsi que l’apprend la fréquentation des hôpitaux, d’abord passionnante pour le jeune interne, puis déprimante pour le médecin aguerri : « Il ne m’a été enseigné que plus tard que chacun mourait seul » (Les passants). Toutefois, de même que les auteurs dont il se sentait proche12, Chauviré a su faire preuve d’humour, voire de comique. La force de son ironie, sans doute héritée de Flaubert qu’il cite volontiers, tient dans certains portraits : les beaux-parents du narrateur de Partage de la soif, M. et Mme Vilbœuf – on appréciera l’onomastique –, modèles de bêtise triomphante et de vulgarité parvenue, les Fracchini et les Truchaud des Passants, assez proches des caricatures d’Eugène Dabit – on songe à Villa Oasis (1932) – ou de Georges Hyvernaud (Le wagon à vaches, 1953) ; le lecteur se réjouira des à-peu-près d’Emma (!) Truchaud : « ça tombe comme ‘marche en carême’ » ; « être soignés comme des ‘coqs en plâtre’ »… La bourgeoisie sert de cible mais aussi le clergé, par exemple dans cette scène où un jeune « abbé rougeaud » prépare ses ouailles à un pèlerinage à Lourdes coïncidant avec « le renouveau du culte marial » ; son homélie, voulant s’accorder à l’air du temps, représente la Vierge en simple mère de famille : « […] son fils lui-même avait marché sur des sentiers obliques, comme ces garçons qui rêvent aujourd’hui de réformer le monde au lieu de travailler à l’école ou de se perfectionner dans le métier qu’ils ont choisi ». Il faut avouer que l’interrogation sur la possibilité de pratiquer vraiment la charité a inquiété Chauviré et son recueil posthume, Massacre en septembre, ne lève pas l’ambiguïté, chacune des nouvelles, composées entre 1980 et 2000, participant d’un sentiment, mi-amusé, mi-cruel, devant les ruses dont sont capables les bipèdes. Tout tient, en conclusion, dans la postface à Fins de journées : « Dérives et naufrages sont dans la nature de l’homme. Je ne crois guère à l’innocence. Mais la pitié et le pardon appartiennent à tous ». Cela s’appelle l’espérance, fût-ce en mode mineur.

Jacques Chauviré a publié :

Partage de la soif, Gallimard, 1958, Le Dilettante, 2000 ; Les passants, Gallimard, 1961, Le Dilettante, 2001 ; La terre et la guerre, Gallimard, 1964, Le temps qu’il fait, 2008 ; La confession d’hiver, Gallimard, 1971, Le temps qu’il fait, 2007 ; Passage des émigrants, Gallimard, 1977, Le Dilettante, 2003 ; Les mouettes sur la Saône, Gallimard, 1980, Le temps qu’il fait, 2004 ; Rurales (avec des illustrations de Jacques Truphémus), Maison du Livre de Pérouges, 1985 ; Fins de journées, Le Dilettante, 1990 ; Élisa, Le temps qu’il fait, 2003 ; Journal d’un médecin de campagne suivi de Funéraires, Le temps qu’il fait, 2004 ; Massacre en septembre, Le temps qu’il fait, 2006 ; Fils et mère, Le temps qu’il fait, 2014 ; Les drapeaux aux frontières, Le temps qu’il fait, 2016.

1. Le premier, conseiller éditorial au Temps qu’il fait, a défendu l’œuvre et signé nombre d’articles comme de préfaces ; le second, outre ses chroniques de presse à partir de 2003, a enregistré une série d’entretiens radiophoniques pour « À voix nue » (France Culture, avril 2005) quelques jours avant la mort de Chauviré.

2. D’après les récits de Cendrars lui-même – La main coupée, J’ai saigné –, Gisèle Bienne a conçu une touchante reconstitution dans La ferme de Navarin, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2008.

3. Entretien de Chauviré avec Gilles Ortlieb dans Théodore Balmoral, no 41, printemps-été 2002, p. 162.

4. Et tant d’autres écrivains, Jean Reverzy – ami et condisciple de Chauviré –, André de Richaud, Claude Simon…

5. « Chaque matin ou presque, respectueux et admiratif, je jetais un œil sur la photo de ce sous-lieutenant casqué au beau profil dressé sur la terre de Champagne dans sa longue capote boutonnée » (Élisa).

6. « Mon père possédait, dans les années qui précédèrent la guerre de 1914, un magasin d’articles de sport, à Lyon. Je ne l’ai pas connu, mais je sais qu’il était joyeux et que son penchant le portait plutôt à donner qu’à vendre. Il n’était pas bon commerçant. Mon enfance et mon adolescence ont été dominées par sa mort », note-t-il dans la postface de ce livre.

7. Voir Le premier homme, paru en 1994, 34 ans après la mort de l’auteur.

8. Cette « conscience de classe » est encore présente dans l’inédit posthume, Les drapeaux aux frontières, datant sans doute des années 1950, où est recréée l’atmosphère des luttes sociales de l’entre-deux-guerres.

9. Il n’est pas surprenant que l’auteur de La peste (1947) ait été conquis par le premier manuscrit de Chauviré et soit resté son fidèle lecteur ; une partie de la correspondance entre les deux hommes est reproduite dans Les passants, où Camus avoue : « Le grand regret de ma vie est, par exemple, de ne pas exercer votre métier ».

10. Gilles Ortlieb propose un « Éloge du roman gris » dans Théodore Balmoral (op. cit., p. 133-139).

11. « […] je me suis senti assez vite en confiance avec lui parce que de nombreuses taches parsemaient son pantalon », dit le Dr Desportes d’un dénommé Briffard dans Partage de la soif.

12. Paul Gadenne, Jean Forton et alii (Théodore Balmoral, op. cit., p. 161).

EXTRAITS

Quant à moi, j’étais condamné à vivre dans ce mensonge que l’existence peut toujours être sauvée parce que mon métier, parfois efficace, donc trompeur, était en tout cas indispensable à entretenir l’espérance de ceux qui, comme moi, plaçaient au-dessus de tout la vie qu’ils savaient perdue d’avance.

Partage de la soif, p. 220.

Chaleureux et tendu, intense et austère, Camus enseigne la fidélité et la justice. Une fidélité et une justice gratuites, parce qu’elles sont l’honneur de l’homme, qu’il reconnaît pétri d’innocence et de faute. Dans ce monde où Dieu est mort, sa parole sonne comme un Évangile dont le Père est absent. Une Bonne Parole de l’exil. Il ne s’agit rien moins que d’accomplir sa vie, toute et pleine, et d’épuiser les choses que la terre nous apporte, en sachant que notre condition ne connaît pas de lendemains.

Les passants, p. 104.

Mme Rivoire était ce soir l’image éternelle de ces longues et maigres femmes en deuil, mères seules à porter le faix des morts, des déchéances passées ou futures des enfants qui se sont éloignés ou s’éloigneront. Mères noires des absences que viennent combler les silhouettes fugitives des petits-fils, des petits-neveux ou des cousins qu’elles promènent dans les rues en les tenant par la main.

Les passants, p. 203.

– Oui, dit Pierre. Au début, c’était intenable. Jusqu’au jour où j’ai compris qu’il fallait que je parle.

– Que tu parles à qui ?

Pierre eut un haussement d’épaules.

– Aux morts. Au père et à la mère, à l’enfant que tu as été, à mon double. Et ils me répondent. […] Ils ne condamnent pas mais absolvent, parlent de choses récentes et quotidiennes : du temps qu’il fait, du prix du pain, des maladies, de notre condition. Comment ne nous entendrions-nous pas ? Seuls les projets sont exclus de nos conversations. À nos âges, ils sont inutiles. Ne le sont-ils pas toujours ?

La terre et la guerre, p. 411.

La Saône est devant ma fenêtre. Jamais je ne lui fus aussi fidèle. Chaque regard sur ses eaux éveille ma curiosité, m’apaise et me console.

Les mouettes sur la Saône, p. 266.

Médecin du quotidien, je me découvris nu, solitaire, devant des agonies atroces, dégradantes, où le visage et le corps entier protestaient et se révoltaient contre le destin. Spectacle intolérable auquel j’assistais, le plus souvent impuissant […]. Bien que toujours vaincu, chaque matin je recommençais ma tâche.

Fins de journées, p. 69.

Valérie avait quatre-vingt-sept ans lorsqu’elle passa dans sa chambre d’août, par une aube fraîche. Le vent avait tourné au nord et le ciel était clair. Ses deux filles demeurent au chevet. On croise dans les couloirs des enfants qui s’effacent et chuchotent. Auprès du lit, le plateau sur lequel on servait les repas. Plus loin, une table. Deux bougeoirs, une serviette et un rameau de buis. On sait que derrière la maison, au-delà du potager, dorment des étangs immobiles, éternels, et que, parmi les arbres, ils reflètent le puissant silence de quelques nuages. La morte est ratatinée. Traits anguleux et teint jaune paille. On a placé deux volumes anciens sur la poitrine, sous le menton, pour que la bouche ne s’ouvre pas. Majesté mesquine d’un visage de souris endormie. Vêtement noir et léger. Chapelet entre les doigts d’ivoire. Orbites à peine creuses, ouvertes sur un rien de l’autre monde. Valérie, croyante, appelait la mort de ses vœux depuis plusieurs années.

Funéraires, p. 112.

Nous parvenons au lit. Mme Martineau s’y assied à grand-peine, juste au bord, dans la sueur et l’effroi et, tout à coup, s’effondre, les yeux brièvement étonnés puis révulsés. Morte, soudain, sur une couche en désordre. Les gestes de réanimation sont vains. Je m’interroge : troubles du rythme cardiaque, nécrose, dissection aortique, embolie pulmonaire ? On ne saura pas.

Massacre en septembre, p. 52.