Il aimait, en toute chose, l’absolu.

Panaït Istrati, La Maison Thüringer

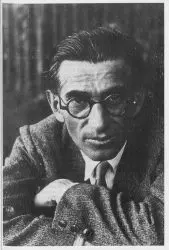

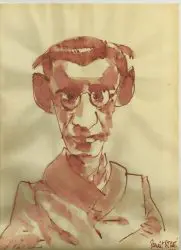

Panaït Istrati (1884-1935), né et décédé en Roumanie, est l’auteur d’une œuvre peu lue et pourtant absolument majeure écrite en français entre les deux guerres mondiales. Avec lui, la notion d’« auteur méconnu » prend tout son sens.

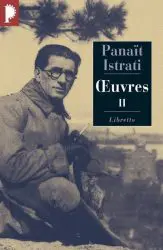

On trouve actuellement les œuvres à peu près complètes d’Istrati en trois volumes chez Libretto dans une édition établie par l’écrivaine Linda Lê1. Les deux premiers volumes regroupent les trois cycles narratifs de l’écrivain axés sur les « Récits », la « Jeunesse » et la « Vie » d’Adrien Zograffi, alter ego imaginaire dont s’est doté Istrati pour témoigner de ce que fut sa vie. Le dernier volume est composé de récits indépendants, de documents autobiographiques et du mémorable Vers l’autre flammequ’il rédige à son retour d’URSS en 1929, cinglante dénonciation du bolchévisme dans lequel Istrati avait d’abord mis beaucoup d’espoir.

Vagabonder

Très tôt, Istrati exerce divers métiers de misère à Brăila, sa ville natale : domestique, manœuvre sur les quais, peintre en bâtiment, etc. Dès cette époque il noue des liens avec le Parti socialiste, se lance dans l’action syndicale, fait un peu de journalisme. Mais, l’âme nomade et apatride, il préfère voyager, prendre le large (l’Égypte, la Grèce, l’Italie, le Liban, etc.), mangeant rarement à sa faim et dormant où il peut. Istrati est de cœur avec tous ceux qui souffrent, et la souffrance ne connaît pas de frontière géographique. Périodiquement, il revient à Brăila, où l’attend une mère dont il fait le désespoir parce qu’il refuse catégoriquement l’idéal bourgeois qu’elle souhaite lui voir embrasser. Se marier, avoir des enfants et un emploi stable : rien de plus contraire au tempérament d’Istrati, marginal dans l’âme et ennemi de l’ordre établi qui ne se trouve parfaitement libre qu’auprès de tous les parias de ce monde. Plutôt vagabonder que travailler, car le travail oblige à renoncer « à ce qu’il y a de meilleur dans l’existence : au droit de contempler la création ; au bonheur de penser, de rêver, de s’instruire ; à la joie de pouvoir disposer de soi-même ». Autodidacte, il préfère l’école de la vie, comme on dit, « trouv[ant] la Sorbonne où il peut ».

Très tôt, Istrati exerce divers métiers de misère à Brăila, sa ville natale : domestique, manœuvre sur les quais, peintre en bâtiment, etc. Dès cette époque il noue des liens avec le Parti socialiste, se lance dans l’action syndicale, fait un peu de journalisme. Mais, l’âme nomade et apatride, il préfère voyager, prendre le large (l’Égypte, la Grèce, l’Italie, le Liban, etc.), mangeant rarement à sa faim et dormant où il peut. Istrati est de cœur avec tous ceux qui souffrent, et la souffrance ne connaît pas de frontière géographique. Périodiquement, il revient à Brăila, où l’attend une mère dont il fait le désespoir parce qu’il refuse catégoriquement l’idéal bourgeois qu’elle souhaite lui voir embrasser. Se marier, avoir des enfants et un emploi stable : rien de plus contraire au tempérament d’Istrati, marginal dans l’âme et ennemi de l’ordre établi qui ne se trouve parfaitement libre qu’auprès de tous les parias de ce monde. Plutôt vagabonder que travailler, car le travail oblige à renoncer « à ce qu’il y a de meilleur dans l’existence : au droit de contempler la création ; au bonheur de penser, de rêver, de s’instruire ; à la joie de pouvoir disposer de soi-même ». Autodidacte, il préfère l’école de la vie, comme on dit, « trouv[ant] la Sorbonne où il peut ».

Écrire

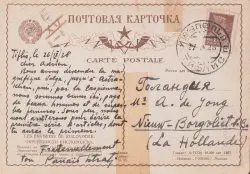

Au début de la guerre, Istrati se rend en Suisse pour soigner la tuberculose qu’il a contractée. Il lit alors les grands classiques français et découvre le roman-fleuve de Romain Rolland, Jean-Christophe. Méthodiquement, il apprend le français. En 1920, il gagne enfin la France où il désire s’installer, car ce pays représente pour lui la liberté vraie. Mais un an plus tard, à Nice, pauvre et désespéré, il tente de se suicider ; on trouve sur lui une lettre destinée à l’auteur de Jean-Christophe, lequel devient rapidement un véritable parrain littéraire pour Istrati et l’encourage à écrire. Istrati, qui avait déjà produit quelques nouvelles dans sa langue maternelle, se met à l’écriture de la langue française, piochant le Larousseà la main, se « cognant la tête à toutes les règles [de la] grammaire ». « Je ne sais pas comment je ne suis pas devenu fou à cette époque-là », dira-t-il une dizaine d’années plus tard. « Y a-t-il jamais eu, dans l’histoire, un autre fichu écrivain de mon type ? » demande-t-il encore. En 1923 paraît, dans la revue Europeque vient de fonder Rolland, le premier récit d’Istrati, Kyra Kyralina. Rolland présente alors Istrati comme « un Gorki balkanique2 », en qui il voit d’emblée un conteur de génie.

Au début de la guerre, Istrati se rend en Suisse pour soigner la tuberculose qu’il a contractée. Il lit alors les grands classiques français et découvre le roman-fleuve de Romain Rolland, Jean-Christophe. Méthodiquement, il apprend le français. En 1920, il gagne enfin la France où il désire s’installer, car ce pays représente pour lui la liberté vraie. Mais un an plus tard, à Nice, pauvre et désespéré, il tente de se suicider ; on trouve sur lui une lettre destinée à l’auteur de Jean-Christophe, lequel devient rapidement un véritable parrain littéraire pour Istrati et l’encourage à écrire. Istrati, qui avait déjà produit quelques nouvelles dans sa langue maternelle, se met à l’écriture de la langue française, piochant le Larousseà la main, se « cognant la tête à toutes les règles [de la] grammaire ». « Je ne sais pas comment je ne suis pas devenu fou à cette époque-là », dira-t-il une dizaine d’années plus tard. « Y a-t-il jamais eu, dans l’histoire, un autre fichu écrivain de mon type ? » demande-t-il encore. En 1923 paraît, dans la revue Europeque vient de fonder Rolland, le premier récit d’Istrati, Kyra Kyralina. Rolland présente alors Istrati comme « un Gorki balkanique2 », en qui il voit d’emblée un conteur de génie.

Kyra Kyralinainaugure le cycle des « Récits d’Adrien Zograffi ». Adrien n’est ici qu’un personnage de second plan, allant à la rencontre de personnages issus de l’enfance d’Istrati, comme l’oncle Anghel, qui lui racontent (et aux lecteurs que nous sommes) diverses histoires. La structure narrative, mais aussi l’ambiance orientale du cycle rappellent les contes des Mille et une nuits(qu’Istrati ne connaissait pourtant pas). Avant de raconter l’histoire de sa vie, comme il le fera plus tard, Adrien écoute donc celle des autres ; enfant encore, il est à l’époque où ses rêves et ses désirs n’ont pas trouvé la forme socialisante du dernier cycle.

Kyra Kyralinainaugure le cycle des « Récits d’Adrien Zograffi ». Adrien n’est ici qu’un personnage de second plan, allant à la rencontre de personnages issus de l’enfance d’Istrati, comme l’oncle Anghel, qui lui racontent (et aux lecteurs que nous sommes) diverses histoires. La structure narrative, mais aussi l’ambiance orientale du cycle rappellent les contes des Mille et une nuits(qu’Istrati ne connaissait pourtant pas). Avant de raconter l’histoire de sa vie, comme il le fera plus tard, Adrien écoute donc celle des autres ; enfant encore, il est à l’époque où ses rêves et ses désirs n’ont pas trouvé la forme socialisante du dernier cycle.

Les récits de « La jeunesse d’Adrien Zograffi », nouveau cycle qu’Istrati commence à faire paraître en 1926, quelques mois avant de se rendre en URSS, sont principalement consacrés à des figures qui ont compté dans la vie d’Istrati, comme le matelot Sotir, le pâtissier Kir Nicolas, son ami Mikhaïl Kazansky, qui eut sur l’écrivain une ascendance considérable. Istrati termine ce deuxième cycle en 1930. En février 1929, après y avoir passé seize mois, il est revenu de Russie dégoûté, n’y ayant trouvé qu’injustice et terreur, où la misère du peuple sert de façade à une révolution ne profitant, dira-t-il, qu’à une nouvelle élite aux pouvoirs illimités qui écrase et tue dans le secret, à l’abri du prolétariat communiste international. C’est « la faillite morale d’une révolution », constate-t-il. Son ami Romain Rolland le supplie en vain de ne rien publier à ce sujet pour ne pas nuire à la révolution. La publication de Vers l’autre flammevaut à Istrati un procès dans la presse communiste qui ne cessera jamais tout à fait.

S’écrire

Quand, en 1932, Istrati commence à publier les récits de la « Vie d’Adrien Zograffi », l’épine dorsale de son œuvre, il se trouve reclus dans un monastère des Carpates moldaves, luttant contre la tuberculose qui l’emportera trois ans plus tard. Dans la préface au récit initial, La Maison Thüringer, Istrati se souvient de son voyage en Russie, de l’hypocrisie des hommes et de la supercherie de l’art, dans lequel il avait fini par placer toute sa confiance de révolté, l’art plus grand que tout, capable de dévoiler toutes les iniquités. Le cycle de la « Vie d’Adrien Zograffi » hérite de cette déception amère et de la volonté de montrer une fois pour toutes un héros « honnête », qui refuse toute compromission avec quelque système et idée que ce soit, sachant placer au-dessus des lois et des ambitions une conception la plus généreuse possible de la vie, où l’amitié et la justice prennent la plus grande part, parce qu’elles mobilisent les sentiments les plus nobles. En revenant sur son passé de misère, sur ses errances d’un port à l’autre autour de la Méditerranée, en prêtant encore une fois à Adrien son propre parcours existentiel, Istrati présente indirectement sa propre défense face au tribunal de la pensée révolutionnaire qui lui a fait subir l’opprobre ; plaidoirie d’un insurgé, d’un révolté qui, dans sa vie de dénuement et de pérégrinations, d’amitié et de littérature, n’a cessé de poursuivre une quête effrénée et désordonnée de fraternité et d’équité. Istrati est un pur et dur de la conscience morale etde la solidarité universelle. Ce « et » n’est pas négociable.

Quand, en 1932, Istrati commence à publier les récits de la « Vie d’Adrien Zograffi », l’épine dorsale de son œuvre, il se trouve reclus dans un monastère des Carpates moldaves, luttant contre la tuberculose qui l’emportera trois ans plus tard. Dans la préface au récit initial, La Maison Thüringer, Istrati se souvient de son voyage en Russie, de l’hypocrisie des hommes et de la supercherie de l’art, dans lequel il avait fini par placer toute sa confiance de révolté, l’art plus grand que tout, capable de dévoiler toutes les iniquités. Le cycle de la « Vie d’Adrien Zograffi » hérite de cette déception amère et de la volonté de montrer une fois pour toutes un héros « honnête », qui refuse toute compromission avec quelque système et idée que ce soit, sachant placer au-dessus des lois et des ambitions une conception la plus généreuse possible de la vie, où l’amitié et la justice prennent la plus grande part, parce qu’elles mobilisent les sentiments les plus nobles. En revenant sur son passé de misère, sur ses errances d’un port à l’autre autour de la Méditerranée, en prêtant encore une fois à Adrien son propre parcours existentiel, Istrati présente indirectement sa propre défense face au tribunal de la pensée révolutionnaire qui lui a fait subir l’opprobre ; plaidoirie d’un insurgé, d’un révolté qui, dans sa vie de dénuement et de pérégrinations, d’amitié et de littérature, n’a cessé de poursuivre une quête effrénée et désordonnée de fraternité et d’équité. Istrati est un pur et dur de la conscience morale etde la solidarité universelle. Ce « et » n’est pas négociable.

Dans La Maison Thüringer, Adrien fait l’apprentissage de l’injustice qui caractérise les relations humaines. Cette disposition des hommes à l’asservissement d’autrui est au-delà des rapports de classes, car si le bourgeois exploite l’ouvrier, celui-ci, découvre Adrien, n’agit pas autrement avec ceux dont il devrait être solidaire. La solidarité de classe, médite-t-il, ne réglera jamais rien, ne fera toujours fatalement que reconduire un nouveau pouvoir, et conséquemment produire de nouvelles servitudes. Ce raisonnement est décisif pour Adrien, et les diverses expériences qu’il vivra ultérieurement le confirmeront dans sa pensée. Cette pensée sert-elle a posteriori de défense à Istrati contre les attaques communistes qu’il a subies et qu’il continue de subir ? Sans doute, mais c’est une pensée non moins intime et convaincue, qui se sera constituée au sein même de la misère vécue par l’écrivain et des amitiés nouées au fil des ans, et qui lui suffit pour faire valoir, à l’encontre des thèses socialistes, une conscience morale qui relève de « la loi du cœur », où la vraie solidarité entre les humains serait « universelle ».

Le bureau de placement, suite chronologique de La Maison Thüringer, est certainement le récit le plus sombre d’Istrati. Les employés du bureau de placement vivent dans une misère totale, crèvent de faim deux jours sur trois. Mais l’atelier, dans une pièce adjacente où on conçoit des édredons, se transforme le soir en « foyer socialiste », où on discute ferme. Adrien, dont le point de vue méfiant à l’égard du socialisme l’identifie déjà comme « traître », défend une idée de la liberté qui relève d’un individualisme farouche ou d’un anarchisme humaniste. La fin du roman nous le montre sur le point de s’embarquer avec son ami Mikhaïl pour l’Asie Mineure.

Le bureau de placement, suite chronologique de La Maison Thüringer, est certainement le récit le plus sombre d’Istrati. Les employés du bureau de placement vivent dans une misère totale, crèvent de faim deux jours sur trois. Mais l’atelier, dans une pièce adjacente où on conçoit des édredons, se transforme le soir en « foyer socialiste », où on discute ferme. Adrien, dont le point de vue méfiant à l’égard du socialisme l’identifie déjà comme « traître », défend une idée de la liberté qui relève d’un individualisme farouche ou d’un anarchisme humaniste. La fin du roman nous le montre sur le point de s’embarquer avec son ami Mikhaïl pour l’Asie Mineure.

C’est ainsi que les deux récits qui concluent le cycle, Méditerranée(Lever du soleil)et Méditerranée (Coucher du soleil), respectivement publiés en 1933 et 1935, nous montrent Adrien à Alexandrie, Beyrouth, Port-Saïd, Damas… Mais la structure narrative n’a pas ici la rigueur qui pouvait lier les deux livres précédents à la forme romanesque. Il s’agit plutôt d’une suite de souvenirs vécus au gré des déplacements, au terme desquels, six ans plus tard, en 1912, Adrien revient à Bucarest. Entre-temps, les nouvelles méditerranéennes qu’il a publiées dans des revues lui ont ouvert les portes des journaux. Il s’éprend alors d’amitié pour un militant socialiste, Costi Aloman, ouvrier tapissier qu’il respecte et qui lui inspire cette magnifique profession de foi éthique : « Je suis comme cela : je n’aime et ne respecte que ce qui me dépasse. Celui de qui je n’ai rien à apprendre et qui ne s’impose à mon esprit par aucune des qualités que je vénère, ne m’intéresse que s’il veut me suivre là où je me trouve. Je ne descendrai jamais sur la marche où il se tient et qui me paraît inférieure à celle où j’ai placé les valeurs spirituelles ». Convaincu par Aloman de collaborer à la presse socialiste, Adrien cesse cependant ce travail après trois mois, déçu par « la masse d’inepties socialistes » qui lui est passée entre les mains. À l’hiver 1913, il part pour Paris. C’est sur ce départ que se termine cet ultime cycle.

Mourir

La suite, on la connaît. Quand Istrati meurt en avril 1935, la polémique déclenchée par Vers l’autre flammea été ravivée par ses derniers livres et ses derniers engagements politiques. Quelques semaines seulement avant le décès de l’écrivain, Henri Barbusse dénonce, dans la revue Monde, un Istrati « acheté par l’ennemi pour trahir ses ex-frères de misère », « chien enragé de la meute qui traque les révolutionnaires3 », et Vladimir Pozner, dans le mensuel Commune, rappelle qu’Istrati n’est pas autre chose qu’un « traître4 ». Attaques qui se veulent d’autant virulentes que La Maison Thüringeret Le bureau de placementsont d’une force littéraire (et apologétique) percutante. Barbusse5, auteur d’un roman de guerre qui avait fait date (Le feu, 1916)et promoteur de la littérature prolétarienne, et Pozner, spécialiste de la littérature russe et à la veille de publier Les États-Désunis6, ce n’était pas n’importe qui. Pour autant, il n’est pas sûr que l’histoire leur ait donné raison…

La suite, on la connaît. Quand Istrati meurt en avril 1935, la polémique déclenchée par Vers l’autre flammea été ravivée par ses derniers livres et ses derniers engagements politiques. Quelques semaines seulement avant le décès de l’écrivain, Henri Barbusse dénonce, dans la revue Monde, un Istrati « acheté par l’ennemi pour trahir ses ex-frères de misère », « chien enragé de la meute qui traque les révolutionnaires3 », et Vladimir Pozner, dans le mensuel Commune, rappelle qu’Istrati n’est pas autre chose qu’un « traître4 ». Attaques qui se veulent d’autant virulentes que La Maison Thüringeret Le bureau de placementsont d’une force littéraire (et apologétique) percutante. Barbusse5, auteur d’un roman de guerre qui avait fait date (Le feu, 1916)et promoteur de la littérature prolétarienne, et Pozner, spécialiste de la littérature russe et à la veille de publier Les États-Désunis6, ce n’était pas n’importe qui. Pour autant, il n’est pas sûr que l’histoire leur ait donné raison…

Dix-huit mois après le décès de l’écrivain, en novembre 1936, André Gide publiera à son tour son fameux Retour de l’U.R.S.S., alors que viennent de commencer les procès de Moscou. Dix ans plus tard, en 1947, c’est au tour d’Albert Camus de défendre l’idée déjà débattue par Istrati, selon laquelle l’idéal révolutionnaire finit inévitablement par être perverti par le pouvoir. « Tout révolutionnaire finit en oppresseur ou en hérétique7 », note l’auteur de L’homme révolté. Cette posture provoquera sa rupture avec Sartre et ses amis existentialistes, ces grands défenseurs du bolchévisme qui auront momentanément le beau rôle, comme dans les années 1930 les intellectuels staliniens face à Istrati. Quelques autres décennies plus tard, après la chute du mur de Berlin, la décomposition de l’Union soviétique, l’omnipotence de Poutine et bien d’autres choses abjectes, le communisme n’est qu’un lointain souvenir, cependant que la barbarie n’en finit plus de proliférer. À Istrati et à Camus, le libéralisme économique d’aujourd’hui, triomphant par-delà la « fin de l’Histoire », ne donne que trop raison: il y aura toujours des humains pour chercher à en exploiter d’autres, et les dominés de ce monde, quoi qu’on en dise, ne seront toujours que les aspirants dominants de demain. S’il y a une loi universelle, ce n’est pas celle du cœur, mais celle de l’argent, rien de nouveau sous le soleil.

Dix-huit mois après le décès de l’écrivain, en novembre 1936, André Gide publiera à son tour son fameux Retour de l’U.R.S.S., alors que viennent de commencer les procès de Moscou. Dix ans plus tard, en 1947, c’est au tour d’Albert Camus de défendre l’idée déjà débattue par Istrati, selon laquelle l’idéal révolutionnaire finit inévitablement par être perverti par le pouvoir. « Tout révolutionnaire finit en oppresseur ou en hérétique7 », note l’auteur de L’homme révolté. Cette posture provoquera sa rupture avec Sartre et ses amis existentialistes, ces grands défenseurs du bolchévisme qui auront momentanément le beau rôle, comme dans les années 1930 les intellectuels staliniens face à Istrati. Quelques autres décennies plus tard, après la chute du mur de Berlin, la décomposition de l’Union soviétique, l’omnipotence de Poutine et bien d’autres choses abjectes, le communisme n’est qu’un lointain souvenir, cependant que la barbarie n’en finit plus de proliférer. À Istrati et à Camus, le libéralisme économique d’aujourd’hui, triomphant par-delà la « fin de l’Histoire », ne donne que trop raison: il y aura toujours des humains pour chercher à en exploiter d’autres, et les dominés de ce monde, quoi qu’on en dise, ne seront toujours que les aspirants dominants de demain. S’il y a une loi universelle, ce n’est pas celle du cœur, mais celle de l’argent, rien de nouveau sous le soleil.

Envers et contre tous, des œuvres restent, nous font heureusement signe, brillent de cette lueur universelle de la pensée libre. Encore faut-il les lire.

1. Panaït Istrati, Œuvres, 3 vol., Libretto, Paris, 2015.

2. Romain Rolland, « Un Gorki balkanique », Europe, 15 août 1923, p. 257-259. Le titre fait référence aux œuvres de l’écrivain russe Maxime Gorki, qui met en scène la vie des petites gens et des exclus de la société. Chantre du régime soviétique, il eut droit à des funérailles nationales en 1936.

3. Henri Barbusse, « Le Haidouk de la Siguranza », Monde, 22 février 1935, p. 3.

4. Vladimir Pozner, « Un traître », Commune, 1ermars 1935.

5. Voir l’article qui lui a été consacré dans le numéro 148 (automne 2017) de Nuit blanche(p. 38-42).

6. Cette chronique de l’Amérique de la Grande Dépression a été rééditée chez Lux en 2009.

7. Albert Camus, L’homme révolté, Gallimard, 1963, p. 296.

EXTRAITS

Il recevait toujours un choc au cœur lorsqu’il constatait le néant ou la fragilité d’un sentiment. Il aimait, en toute chose, l’absolu. L’enlaidissement ou la dégradation d’un de ses élans laissait des vides dans son âme, dont il ne pouvait vaincre l’amertume. La blessure lui semblait inguérissable.

La Maison Thüringer, Œuvres, T. 2, p. 219.

Où est donc l’immuabilité de ces clases sociales dont on nous rebat les oreilles ? J’ai vu comment le riche peut devenir pauvre, ce qui n’est pas gave. Mais si le pauvre peut et veut occuper la place du riche – la question change. Cela veut dire qu’il n’y a pas une morale de classes. Et moi, c’est la morale du pauvre qui m’intéresse, non point sa situation forcée. Car on aura beau supprimer les classes, il s’y trouvera toujours une place meilleure qu’une autre et, si le prolétaire d’aujourd’hui n’a pas une conscience qui soit une véritable morale de classe, la lutte pour la vie facile et l’injustice resteront les mêmes, en dépit du chambardement social. Alors, il faudra tout recommencer. Voilà comment je pense.

Le bureau de placement, Œuvres, T. 2, p. 346.

Oui : après tout, qui pouvions-nous rendre responsable de notre incapacité à nous adapter à l’existence normale ? La société bourgeoise ? Mais cette société n’est pour rien dans nos lubies. Libre aux esclaves des usines et des champs de crier à l’injustice capitaliste, de lutter et de mettre la main sur ces biens terrestres, dont nous ne concevions pas plus être les maîtres que les instruments. S’il en était autrement, Mikaïl n’aurait jamais fui les siens; et moi, je n’avais qu’à m’assagir un temps, pour pouvoir ensuite m’installer dans une situation toute faite.

Méditerranée (Coucher du soleil), Œuvres, T. 2, p. 644.

Plus que jamais, la «conscience de classe» est le monopole de ceux qui tiennent la queue de la poêle. Car aujourd’hui le prolétariat a une poêle, immense, dont la maigre friture excite de gros appétits. Et voilà où je me sépare du militant « révolutionnaire », où je suis prêt à la combattre.

Vers l’autre flamme, Œuvres, T. 3, p. 472.