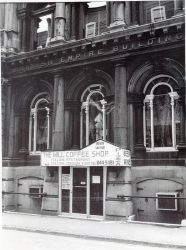

1972. Nous sommes toujours sous le choc de la crise d’Octobre. Dans les villes les plus importantes du Québec, l’affichage en anglais tient le haut du pavé. Dans le Vieux-Montréal, ce n’est pas un hasard si St. James Street est gravé dans la pierre de façade des sièges sociaux financiers de la rue Saint-Jacques. Les francophones sont au bas de l’échelle et le pouvoir économique s’exerce en anglais. La « loi 101 » ne sera adoptée que cinq ans plus tard.

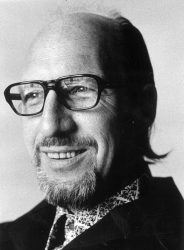

Paraît alors, sous la plume du journaliste Jean Bouthillette, un petit essai, sorte de psychanalyse de ce peuple qu’on appelait jusque-là les Canadiens français. Dans une période de croissance fulgurante du mouvement indépendantiste québécois, les productions intellectuelles et artistiques témoignent de l’émergence d’un nationalisme émancipatoire, civique et ouvert sur le monde. La rupture avec le nationalisme de repli et de survivance s’est opérée depuis l’après-guerre, en particulier dans les années 1960, et a donné lieu à la création d’un parti indépendantiste de coalition qui prendra le pouvoir en 1976. Les Québécois semblent en voie de prendre en main leur destinée, mais sous ces apparentes velléités autonomistes une fragilité demeure, dont les racines historiques ne peuvent être niées. L’essai de Bouthillette, d’une haute tenue esthétique, explore en profondeur cette fragilité remontant à la Conquête britannique et se livre à un exercice assimilable à une tentative d’exorcisme. Si Le Canadien français et son double1 suscite un intérêt limité lors de sa première publication en 1972, sa valeur sera mieux jaugée avec le temps.

Dans le Dictionnaire des intellectuel.les au Québec2, Serge Cantin commence son article sur Jean Bouthillette en posant la question de la pertinence d’inclure dans le dictionnaire « un auteur qui n’est connu que pour avoir écrit un essai d’une centaine de pages ». Cantin justifie la reconnaissance de Bouthillette par la profondeur et l’exceptionnelle lucidité de l’analyse déployée dans l’essai, de même que par l’évaluation hautement élogieuse du texte due à deux immenses figures de la vie intellectuelle au Québec : Pierre Vadeboncœur et Fernand Dumont. Du premier, Cantin cite une formule sans équivoque extraite d’un article paru en 1978 : « […]il s’agit probablement de l’essai le plus pénétrant, le plus concis et en même temps le plus dramatique qu’on ait jamais écrit sur l’aliénation psychologique (et politique) des Canadiens français3 ». D’ailleurs, lors de la parution initiale de l’essai, Vadeboncœur avait publié un commentaire sous forme de lettre d’opinion dans le journal Le Devoir4, affirmant qu’il s’agissait déjà d’un classique. Ce texte de l’écrivain syndicaliste allait être ajouté à titre de postface aux éditions subséquentes de l’ouvrage. Incidemment, les nombreuses rééditions de l’essai5, avant celle de 2018 dans la collection « Boréal compact », sont également mentionnées par Cantin comme signe de l’intérêt sans cesse renouvelé pour le livre de Bouthillette depuis plus de quarante ans.

Dans le Dictionnaire des intellectuel.les au Québec2, Serge Cantin commence son article sur Jean Bouthillette en posant la question de la pertinence d’inclure dans le dictionnaire « un auteur qui n’est connu que pour avoir écrit un essai d’une centaine de pages ». Cantin justifie la reconnaissance de Bouthillette par la profondeur et l’exceptionnelle lucidité de l’analyse déployée dans l’essai, de même que par l’évaluation hautement élogieuse du texte due à deux immenses figures de la vie intellectuelle au Québec : Pierre Vadeboncœur et Fernand Dumont. Du premier, Cantin cite une formule sans équivoque extraite d’un article paru en 1978 : « […]il s’agit probablement de l’essai le plus pénétrant, le plus concis et en même temps le plus dramatique qu’on ait jamais écrit sur l’aliénation psychologique (et politique) des Canadiens français3 ». D’ailleurs, lors de la parution initiale de l’essai, Vadeboncœur avait publié un commentaire sous forme de lettre d’opinion dans le journal Le Devoir4, affirmant qu’il s’agissait déjà d’un classique. Ce texte de l’écrivain syndicaliste allait être ajouté à titre de postface aux éditions subséquentes de l’ouvrage. Incidemment, les nombreuses rééditions de l’essai5, avant celle de 2018 dans la collection « Boréal compact », sont également mentionnées par Cantin comme signe de l’intérêt sans cesse renouvelé pour le livre de Bouthillette depuis plus de quarante ans.

En relisant ce court essai, j’ai ressenti encore plus qu’à ma première lecture la densité implacable du texte de Bouthillette. J’allais me rendre compte (notamment en parcourant l’article de Vadeboncœur) que j’étais un lecteur de plus à penser que toutes les phrases de l’essai pourraient être citées, tellement chacune est lourde de sens et sans appel. En même temps, bien sûr, ce n’est que reliées les unes aux autres que les phrases percutantes de Bouthillette constituent une sorte d’incantation, ou plutôt d’exhortation, car le but de l’essayiste n’est pas simplement de tourner le fer dans la plaie. Cela devient évident lorsqu’on aligne les titres des trois parties de l’ouvrage : « Dépersonnalisation », « Culpabilité » et « Reconquête ».

La première partie de l’essai est consacrée à un examen sans complaisance du processus de dépersonnalisation induit par la Conquête, qui crée d’abord un sursaut de personnalisation par rapport aux Britanniques, en coupant brutalement le lien avec la métropole française. Puis, avec la Confédération de 1867, sous les apparences d’une association assumée, s’installe un nouveau colonialisme, plus insidieux, et alors « la Conquête se consomme en nous dans sa forme cachée ». Après la Seconde Guerre mondiale, la logique pancanadienne gagne en puissance, annihile toute raison de haïr le compatriote canadien-anglais et montre la voie de la transformation du ressentiment issu de la Conquête en sentiment de culpabilité. La deuxième partie de l’essai décrit l’avènement de cet apitoiement coupable, souvent déguisé en culpabilité religieuse, et ses effets délétères sur la vie spirituelle et matérielle de la collectivité : « C’est ainsi qu’un peuple jadis fort et sain, viril et conquérant, s’est décomposé et est devenu petit, frileux, mesquin, peureux, veule et lâche et complice, victime et bourreau, peuple parasite et entretenu, peuple déréalisé, peuple de trop ». Enfin, la partie « Reconquête » est une sorte d’épilogue tenant sur à peine plus de deux pages. Dans ces quelques lignes, Bouthillette fonde un espoir dans les signes d’aspiration à la liberté apparus depuis 1960 et dans le nom de « Québécois », lequel appelle la construction d’une nouvelle identité nationale, ouverte et inclusive. La clairvoyance de l’essayiste l’empêche de sombrer dans le défaitisme, car il perçoit dans chaque moment historique la présence des deux faces opposées d’une même réalité : « […]par le jeu de l’être et de l’avoir toute servitude porte en elle la liberté de l’asservi ».

La première partie de l’essai est consacrée à un examen sans complaisance du processus de dépersonnalisation induit par la Conquête, qui crée d’abord un sursaut de personnalisation par rapport aux Britanniques, en coupant brutalement le lien avec la métropole française. Puis, avec la Confédération de 1867, sous les apparences d’une association assumée, s’installe un nouveau colonialisme, plus insidieux, et alors « la Conquête se consomme en nous dans sa forme cachée ». Après la Seconde Guerre mondiale, la logique pancanadienne gagne en puissance, annihile toute raison de haïr le compatriote canadien-anglais et montre la voie de la transformation du ressentiment issu de la Conquête en sentiment de culpabilité. La deuxième partie de l’essai décrit l’avènement de cet apitoiement coupable, souvent déguisé en culpabilité religieuse, et ses effets délétères sur la vie spirituelle et matérielle de la collectivité : « C’est ainsi qu’un peuple jadis fort et sain, viril et conquérant, s’est décomposé et est devenu petit, frileux, mesquin, peureux, veule et lâche et complice, victime et bourreau, peuple parasite et entretenu, peuple déréalisé, peuple de trop ». Enfin, la partie « Reconquête » est une sorte d’épilogue tenant sur à peine plus de deux pages. Dans ces quelques lignes, Bouthillette fonde un espoir dans les signes d’aspiration à la liberté apparus depuis 1960 et dans le nom de « Québécois », lequel appelle la construction d’une nouvelle identité nationale, ouverte et inclusive. La clairvoyance de l’essayiste l’empêche de sombrer dans le défaitisme, car il perçoit dans chaque moment historique la présence des deux faces opposées d’une même réalité : « […]par le jeu de l’être et de l’avoir toute servitude porte en elle la liberté de l’asservi ».

Bien sûr, le contexte a évolué depuis la parution du livre de Bouthillette en 1972. Entre autres, l’essayiste fait constamment référence à « l’Anglais », pour désigner quelque chose comme un amalgame du pouvoir fédéral canadien et de l’encerclement culturel du Québec en Amérique du Nord, et l’expression ne correspond plus à la situation d’aujourd’hui, ni à l’idée que l’on s’en fait. Cependant, si les voies par lesquelles s’exerce l’aliénation se sont modifiées au cours du dernier demi-siècle, la communauté politique6 du Québec est toujours dépossédée d’une réelle maîtrise de sa destinée. Si le pouvoir économique anglophone ne représente plus la menace qu’il constituait encore au début des années 1970, la négation des aspirations objectives de la société québécoise dans le cadre confédéral continue d’embrouiller les consciences et d’instiller l’impuissance dans la population. Le Canadien français et son double continue d’ailleurs d’inspirer de nombreux auteurs7 pour qui l’intuition de Bouthillette, selon laquelle la liberté individuelle fait écran à la servitude collective, s’avère toujours aussi juste aujourd’hui.

1. Jean Bouthillette, Le Canadien français et son double, Boréal, Montréal, 2018, 97 p. ; 10,95 $.

2. Serge Cantin, « Bouthillette, Jean », dans Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, sous la direction d’Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2017, p. 81-82 (voir Nuit blanche, no 147).

3. Pierre Vadeboncœur, « Jean Bouthillette, Le Canadien français et son double », Recherches sociographiques,vol. 19, no 3, 1978, p. 411-412.

4. Pierre Vadeboncœur, « Le Canadien français et son double », Le Devoir, 13 décembre 1972, p. 5.

5. Publié à l’origine aux éditions de l’Hexagone en 1972, Le Canadien français et son double est réédité par la même maison en 1979, 1989 et 1991. Une nouvelle édition est enfin produite en 1997 par Lanctôt éditeur, dans la « Petite collection Lanctôt ».

6. Sur l’existence aujourd’hui d’une communauté politique québécoise aspirant objectivement à un avenir indépendant et socialiste, voir Éric Martin, Un pays en commun, Écosociété, Montréal, 2017 (voir Nuit blanche,no150).

7. Notamment : J. Maurice Arbour, Cessons d’être des colonisés, Presses de l’Université Laval, Québec, 2015 ; Roger Payette et Jean-François Payette, Une fabrique de servitude, Fides, Montréal, 2015 (voir Nuit blanche, no 142).

EXTRAITS

[Dépersonnalisation]

Héritiers d’une histoire humiliée, nous redoutons toujours, moins de nous pencher sur elle, comme un entomologiste sur un insecte mort, que sur nous en elle. Blessure toujours ouverte, notre passé, à seulement en rappeler un certain visage, semble nous happer, comme pour nous engouffrer à jamais.

p.11

Comment renaître à soi-même sans ressusciter ce qui ne demande plus à vivre ?

p.11

Nous voici devenus totalement étrangers à nous-mêmes. Ce que la Conquête et l’occupation anglaise n’avaient pu accomplir : nous faire disparaître, l’apparente association dans la Confédération l’a réussi cent ans plus tard, mais de l’intérieur, comme un évanouissement. La dépossession s’est faite invisible.

p. 48

[Culpabilité]

Car ce peuple tranquille que nous sommes, ou croyons être, fait illusion : notre silence n’est pas que résignation, il est cri retenu ; notre immobilité, agitation démente mais invisible ; notre mélancolie, comme notre stoïcisme, fureur rentrée. Mais s’arrêtant au bord des lèvres, nos éclats sont sans écho et nous déchirent sans que nous le sachions.

p. 65

À défaut de prendre conscience de notre dépossession, notre sentiment de l’échec s’est culpabilisé. C’est ainsi que non seulement notre Raison est aliénée, mais notre conscience morale est coupable. Nous sommes à la fois dépossédés et coupables de l’être.

p. 69-70

Le dédoublement de la personnalité a fait de nous deux parts étrangères l’une à l’autre et que la culpabilité a promises à l’inimitié. Dans la nuit de cette servitude intérieure totale, nous sommes devenus un peuple terrible d’inexistence –de l’inexistence du colonisé.

p. 80

[Reconquête]

La Conquête avait engendré en nous le terrible dialogue de la liberté et de la mort. C’est dans le dialogue de la liberté et de la vie que se fera notre reconquête. Mais à l’heure de tous les possibles et des échéances déchirantes, ce que doit d’abord vaincre notre peuple, c’est sa grande fatigue, cette sournoise tentation de la mort.

p. 95