La réputation de Walter Isaacson comme biographe n’est plus à faire. Ses ouvrages sur Steve Jobs, Albert Einstein ou Benjamin Franklin lui ont valu un large lectorat. Le biographe n’a jamais caché que les personnalités qui le fascinent sont celles qui réunissent dans leur personne intelligence et créativité. En ce sens, il ne pouvait trouver meilleur sujet que Léonard de Vinci pour son nouvel ouvrage1.

« Un voile de mystère entoure chaque événement [chez de Vinci], qu’il s’agisse de sa carrière artistique ou de sa vie personnelle, depuis son lieu de naissance jusqu’à sa sépulture », écrit-il à la toute fin de son imposante biographie. Cette impression tient moins aux lacunes du biographe qu’à la pauvreté de la documentation sur le personnage.

En effet, même s’il fut illustre en son temps, la première biographie – hagiographique déjà – à lui être consacrée ne paraît qu’une trentaine d’années après sa mort à l’âge de 67 ans en 1519. Les informations qu’elle contient doivent être tenues pour douteuses, selon la mise en garde d’Isaacson, car son auteur, Giorgo Vasari, n’était pas son contemporain et ses informations reposent le plus souvent sur des mythes et des légendes colportés par la rumeur publique.

En outre, bien qu’il ait noirci 7 200 pages de carnets de dessins et de notes, regroupés aujourd’hui en 25 codex, Léonard ne s’y dévoile aucunement. Il n’écrit pas sur ses émotions et ne date pas ses notes, qui d’ailleurs ne portent que très rarement sur les événements de sa vie. On le constate, les sources de première main sont minces et Walter Isaacson recourt le plus souvent à des recoupements, ce qui fait qu’on doit souvent s’en tenir à des supputations.

Ce que l’on sait sur l’homme

« Il était un homme à la beauté et à la grâce saisissantes […] : longues boucles dorées, carrure puissante, une force remarquable, un port altier. » De sa personnalité, Isaacson dira que sa conversation était charmante, qu’il était reconnu pour sa bonté et sa douceur envers les hommes et les animaux, qu’il était doté d’une curiosité insatiable pour tout ce qui l’entourait, qu’il était porté à la distraction, à la procrastination, à l’abandon des projets et aux délais de livraison qui n’en finissaient plus. Isaacson dira aussi avec un brin de malice que cet esprit fiévreux et maniaque, parfois jusqu’à l’exaltation, serait sans doute aujourd’hui sous médication.

« Il était un homme à la beauté et à la grâce saisissantes […] : longues boucles dorées, carrure puissante, une force remarquable, un port altier. » De sa personnalité, Isaacson dira que sa conversation était charmante, qu’il était reconnu pour sa bonté et sa douceur envers les hommes et les animaux, qu’il était doté d’une curiosité insatiable pour tout ce qui l’entourait, qu’il était porté à la distraction, à la procrastination, à l’abandon des projets et aux délais de livraison qui n’en finissaient plus. Isaacson dira aussi avec un brin de malice que cet esprit fiévreux et maniaque, parfois jusqu’à l’exaltation, serait sans doute aujourd’hui sous médication.

Chose plutôt étonnante chez pareil génie, il était autodidacte. Comme il était le fils illégitime d’un notaire et d’une paysanne orpheline, les études formelles lui ont été interdites. Ainsi le voulait la coutume pour les enfants nés hors mariage. Toutefois, à une époque où papes et cardinaux s’affichaient publiquement avec leurs maîtresses et leurs familles, l’illégitimité des enfants n’était ni une honte ni un scandale. Malgré les conditions de sa naissance, Léonard n’a pas connu d’inconvénients si ce n’est des problèmes successoraux – d’ailleurs vite réglés – à la mort de son père.

Même chose pour son homosexualité. À part une inculpation pour sodomie sur dénonciation anonyme alors qu’il avait 24 ans – inculpation qui restera sans suite –, sa sexualité semble ne pas lui avoir posé problème et apparemment il la vivait sans culpabilité. Son coté non conventionnel s’affichait également dans son goût pour les vêtements aux couleurs vives qui le faisaient passer, nous dit Isaacson, pour un dandy excentrique.

Enfin, pour compléter le portrait, ajoutons qu’il était végétarien par amour des animaux et gaucher de naissance. Ce dernier détail n’est pas accessoire : Isaacson y réfère constamment pour commenter la manière dont Léonard dessinait ses études, ses planches anatomiques ou ses machines. Surtout, il en fait une des raisons de son écriture spéculaire, c’est-à-dire qui, pour être intelligible, devait être lue inversée dans un miroir.

Le peintre et l’ingénieur

Bien que la renommée actuelle de Léonard de Vinci repose principalement sur ses tableaux, la chose la plus étonnante que nous apprend Walter Isaacson sur cet homme est que la peinture n’a été pour lui qu’une activité très secondaire. En effet, il suffit pour s’en convaincre de constater le maigre volume de sa production. On ne lui reconnaît qu’une vingtaine de tableaux auxquels il faut ajouter trois œuvres perdues. La paternité d’une douzaine d’autres œuvres reste contestée, dont le fameux Salvator Mundi,vendu pour moins de 100 dollars par un collectionneur britannique en 1958 et revendu 450,5 millions de dollars en 2017 au Louvre Abou Dabi.

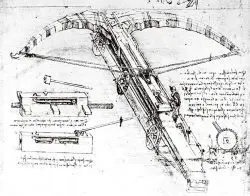

La vraie passion de Léonard, c’était l’ingénierie, en particulier l’ingénierie militaire. Son esprit était sans cesse occupé par la conception d’appareils ou de machines, que ce soit pour faire descendre les dieux du ciel lors d’un spectacle fastueux monté pour les Médicis à Florence ou pour les Sforza à Milan ou pour imaginer des armes de guerre nouvelles à proposer à ses protecteurs. Dans une lettre en forme d’offre de service adressée au duc de Milan, il fait valoir ses talent pour, entre autres, édifier des fortifications, assécher des douves ou des marais, pour cartographier les villes ou en concevoir de nouvelles. Ce n’est qu’à la toute fin de sa lettre qu’il mentionne, comme un détail en passant, « qu’en peinture, son œuvre peut égaler celle de n’importe qui ». Pourtant, il sera des années sans toucher un pinceau, portant toute son attention à l’étude du vol des oiseaux, à la conception de machines volantes ou à la dissection de cadavres d’humains et d’animaux. Rien ne lui était indifférent.

Ses études anatomiques en particulier nous valent sans doute ses plus belles œuvres. Non seulement y fait-il la démonstration de son extraordinaire talent d’observateur, mais ses planches sont des chefs-d’œuvre de réalisme et de précision. Certains experts mettent d’ailleurs son talent d’illustrateur bien au-dessus de celui de peintre. Les nombreuses et magnifiques reproductions que nous propose le livre d’Isaacson en font la démonstration éloquente.

Antinomique à première vue, cette passion pour les machines et le corps humain s’explique chez Léonard de Vinci par son obsession pour le du mouvement, aussi bien celui provoqué par l’emboîtement des poulies ou des roues d’engrenage que celui entraîné par le jeu des muscles et des nerfs. Par exemple, lui qui a peint le sourire le plus célèbre du monde, celui de la Joconde, s’est adonné avec une extrême minutie à la dissection des muscles et des nerfs de la bouche pour comprendre comment ils provoquaient le moindre mouvement des lèvres. Il avait besoin d’aller au cœur des choses pour comprendre leur fonctionnement même si cette connaissance ne lui était d’aucune utilité dans la réalisation de ses projets. Le perfectionnisme de Léonard de Vinci allait jusqu’à l’obsession.

Les limites de la biographie

Comme nous le disions plus haut, Walter Isaacson est fasciné par les personnages qui font à la fois preuve d’une grande intelligence et d’une grande créativité. Toutefois, ceux qui ont lu ses précédents ouvrages sur des scientifiques ou des inventeurs constateront qu’il est plus à l’aise avec les « matheux» qu’avec les artistes. Les chapitres consacrés à l’étude détaillée des œuvres nous donnent en effet à penser que l’histoire de l’art n’est pas sa branche forte.

Ses commentaires, assez plats, se limitent souvent à décrire l’œuvre et à nous rappeler la technique de Léonard, soit l’application de multiples fines couches de pigment (jusqu’à trente) pour donner de la profondeur aux couleurs et surtout son fameux sfumato,qui consiste à estomper les contours des personnages et des objets pour donner au spectateur l’impression qu’ils sont modelés dans la couleur. Même chose pour les illustrations au trait dont il nous rappellead nauseam qu’elles ont été réalisées par un gaucher qui ombrait ses représentations au moyen de lignes obliques orientées vers la gauche pour suggérer la tridimensionnalité.

On peut également lui reprocher de n’avoir pas suppléé à la minceur de la documentation de première main par une meilleure mise en perspective de l’artiste dans son époque. Bien sûr cette époque est évoquée, mais il aurait été éclairant, par exemple, d’en savoir plus sur le fonctionnement des ateliers comme celui où Léonard a été formé et celui qu’il a lui-même créé. Sur quelles bases recrutait-on les apprentis ? Quel était le rapport du maître avec ces derniers ? Quels étaient les rapports des apprentis entre eux ? Comment, dans ces ateliers, se partageait-on le travail créatif ? Les réponses à ces questions auraient donné plus d’épaisseur au personnage.

Malgré ces réserves, il reste tout de même que Walter Isaacson nous offre une biographie fouillée, de haute tenue intellectuelle, magnifiquement illustrée et qui, malgré quelques sécheresses dans le propos, exalte la mémoire d’un des plus prodigieux esprit qu’ait produit l’humanité. Signalons également la qualité manifeste du travail de l’éditeur dans le choix d’un papier de grande qualité et dans l’impeccable reproduction de près de 150 œuvres.

1. Walter Isaacson,Léonard de Vinci. La biographie, trad. de l’américain par Anne-Sophie De Clerq et Jérémie Gerlier, Flammarion Québec, Montréal, 2019, 590 p. ; 42,95 $.