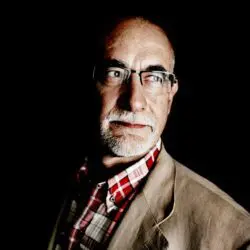

Éternel voyageur, fin observateur et écrivain de talent, le Français Patrick Manoukian – connu sous le pseudonyme de Ian Manook – envoûte ses lecteurs avec ses thrillers ethniques, d’heureux mélanges entre le guide de voyage, le suspense et le road trip.

Sa trilogie mongole raconte les péripéties du commissaire Yeruldelgger, un nom aussi imprononçable qu’inoubliable, qui se déroulent entre les bas-fonds d’Oulan-Bator et les steppes arides de l’Asie centrale. Ses dernières histoires font découvrir le Mato Grosso (Brésil), puis la fascinante Islande.

Le journaliste Manoukian a beaucoup voyagé, tout en dirigeant une agence de communication. Son alter ego Ian Manook plongera dans la littérature policière tardivement, à la mi-soixantaine. Le premier titre, Yeruldelgger, obtient une quinzaine de prix dès sa sortie en France en 2013. Il reçoit entre autres le Grand prix des lectrices de Elle – Policiers, le prix SNCF du polar/roman, le prix Quais du Polar/20 Minutes, le prix Audiolib du livre audio et le prix Récit de l’ailleurs des lycéens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le public craque pour ce personnage inédit.

Yeruldelgger Khaltar Guichyguinnkhen

« Il avait perdu sa petite enfant chérie, puis la femme aimée qui la lui avait donnée, et il était en train de perdre sa grande fille, qui haïssait tout de lui. Il n’était pas un cadeau. Le commissaire Yeruldelgger Khaltar Guichyguinnkhen n’était un cadeau pour personne depuis longtemps. »

« Il avait perdu sa petite enfant chérie, puis la femme aimée qui la lui avait donnée, et il était en train de perdre sa grande fille, qui haïssait tout de lui. Il n’était pas un cadeau. Le commissaire Yeruldelgger Khaltar Guichyguinnkhen n’était un cadeau pour personne depuis longtemps. »

Le protagoniste mongol est un peu à l’image de son pays, déchiré entre les traditions millénaires de ce peuple nomade et la modernité que réclament les trois millions d’habitants de cet immense territoire. Ses minéraux, ses pierres précieuses, son or, son charbon et son pétrole ont été de tout temps revendiqués par ses deux puissants voisins, la Russie au nord et la Chine au sud, entre lesquels la Mongolie est prise en étau.

Dans une atmosphère de pollution extrême où des trafiquants et des truands économiques se livrent une guerre sans pitié, Yeruldelgger aura de quoi s’occuper, jusqu’à ce que, épuisé et dégoûté, il démissionne.

Avec un rythme soutenu, parfois essoufflant, et malgré les coups et blessures qu’il donne autant qu’il en reçoit, le commissaire n’abandonnera jamais sa quête de la vérité. Il essaiera de protéger famille et amis lors d’hallucinantes péripéties aux mille rebondissements, c’est le moins qu’on puisse dire. Dans le premier tome, Yeruldelgger, ses folles aventures auront lieu l’été, en lutte contre la mafia chinoise ; dans Les temps sauvages, elles se déploieront en hiver et la mafia russe prendra le relais.

Dans le dernier opus de la trilogie, La mort nomade, un Yeruldelgger profondément désenchanté quitte la police et se retire dans sa yourte ancestrale, non loin du désert de Gobi. Même s’il souhaite « y méditer à l’abri du chaos d’Oulan-Bator, y apaiser ses colères, et y trouver le pardon de tous ses crimes », complots et assassinats le rattraperont. Ses enquêtes auront des ramifications jusqu’en Australie, à New York et même à l’Université du Québec à Montréal, tiens donc.

Dans le dernier opus de la trilogie, La mort nomade, un Yeruldelgger profondément désenchanté quitte la police et se retire dans sa yourte ancestrale, non loin du désert de Gobi. Même s’il souhaite « y méditer à l’abri du chaos d’Oulan-Bator, y apaiser ses colères, et y trouver le pardon de tous ses crimes », complots et assassinats le rattraperont. Ses enquêtes auront des ramifications jusqu’en Australie, à New York et même à l’Université du Québec à Montréal, tiens donc.

Partout, d’inquiétants témoignages lui font réaliser à quel point le pillage de son pays est devenu systématique. Éventrée par les pelleteuses d’infernales multinationales, la Mongolie a-t-elle vendu son âme au diable ?

Ian Manook possède une imagination débordante et les crimes qui foisonnent dans la trilogie sont complexes ou, plutôt, cauchemardesques. Souvent calqués sur des légendes ou des traditions locales, les meurtres ont lieu pour la plupart dans des décors inattendus. Gengis Khan et les chamanes d’hier et d’aujourd’hui ne sont jamais loin. « Le but de la mort nomade, c’est d’oublier le mort et jusqu’à l’endroit même où on l’a laissé. » Devenu Delgger Khan, Yeruldelgger veillera longtemps sur la Mongolie.

Jacques Haret, écrivain et meurtrier

« Il retrouvait le Brésil trente ans plus tard, sans se douter que c’était pour y mourir bientôt. » Le Parisien Jacques Haret pensait avoir été invité à Petrópolis pour parler de son dernier ouvrage, Un roman brésilien, mais il était plutôt la future victime d’une sombre vengeance. Il aimait pourtant cette ville qui avait été en 1942 la dernière demeure de Stefan Zweig. « ‘Une petite jungle au creux des Alpes’ avait dit Lotte […], quelques jours avant que le couple ne s’y donne la mort. » Funeste présage s’il en était.

Peu après son arrivée, Haret comprend : le mystérieux éditeur qui l’a fait venir au Brésil n’est autre que l’inspecteur Figueiras, témoin en 1976 de ses crimes impunis, avant qu’il ne s’enfuie lâchement vers la France. Par le jeu du livre dans le livre, Manook raconte le combat de ces deux ennemis et en flash-back, leurs funestes relations vécues trente ans plus tôt. Un roman brésilien fait habilement le lien entre le passé et le présent, puisque Haret se voit obligé de le lire à haute voix à son tortionnaire. « Prenez votre temps, tout votre temps, car vous ne mourrez qu’à la fin. »

Il fait chaud dans ce Mato Grosso exotique et exubérant, très chaud même. D’horribles bestioles pullulent dans cette moiteur tropicale et Manook les présente en portugais : le jacaré (caïman), le sucuri(anaconda), l’onça (jaguar), les araignées géantes, le tuyuyu (grand échassier) ou le pacu (sorte de piranha). D’autres que l’homme sont ici des tueurs potentiels.

Il fait chaud dans ce Mato Grosso exotique et exubérant, très chaud même. D’horribles bestioles pullulent dans cette moiteur tropicale et Manook les présente en portugais : le jacaré (caïman), le sucuri(anaconda), l’onça (jaguar), les araignées géantes, le tuyuyu (grand échassier) ou le pacu (sorte de piranha). D’autres que l’homme sont ici des tueurs potentiels.

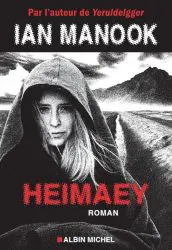

Jacques et Rebecca Soulniz en Islande

« Ils sont pourtant venus ici pour se parler, même si lui seul l’a voulu et a forcé Beckie à le suivre dans ce pèlerinage. […] La mort de sa mère l’a dressée contre lui et il ne sait même pas pourquoi. » À quoi rime ce retour sur l’île de Heimaey, dévastée en 1973 par une éruption volcanique ?

Manook, et Jacques Soulniz, avaient tous deux choisi l’Islande comme terre de découvertes il y a plus de quarante ans ; ils ont voulu retourner sur la trace de leurs propres pas, refaire le même tour de l’île. Revivre leurs vingt ans. Écrit par un aficionado de ce pays de 350 000 habitants, Heimaey est une mine de renseignements géopolitiques, sociologiques et scientifiques. Utile, la carte géographique insérée au tout début du livre permet de visualiser les péripéties de l’intrigue.

Dans ce royaume habité par les elfes et les lutins disparaît de but en blanc la jeune Beckie, que son père essaiera désespérément de retrouver. D’innombrables poursuites se succéderont à travers déserts de cendre et champs de lave, alors que les cadavres parsèmeront la route. « Le Toyota est abandonné dans la lande, les quatre portières grandes ouvertes comme la carcasse d’une bête écartelée. […] La voiture est affaissée sur ses pneus découpés. Tout autour, des débris gisent comme des entrailles éviscérées. »

À l’origine de la sordide disparition de Rebecca réside une pitoyable histoire de vengeance, qu’accompagne un inévitable halo de mystère. En Islande, le feu brûle toujours sous la glace. Tout comme l’île qui depuis des millions d’années s’étend sans cesse, en glissant sur deux plaques tectoniques, celle de l’Amérique et celle de l’Eurasie, les protagonistes de Heimaey ne tiennent pas en place.

À l’origine de la sordide disparition de Rebecca réside une pitoyable histoire de vengeance, qu’accompagne un inévitable halo de mystère. En Islande, le feu brûle toujours sous la glace. Tout comme l’île qui depuis des millions d’années s’étend sans cesse, en glissant sur deux plaques tectoniques, celle de l’Amérique et celle de l’Eurasie, les protagonistes de Heimaey ne tiennent pas en place.

Avec ses paysages arides, ses volcans actifs et ses soufrières d’où s’échappent des fumerolles toxiques, rarement cette île perdue dans l’Atlantique Nord n’aura été décrite avec autant d’amour et de lucidité.

À l’origine des polars, des voyages

Ian Manook le dit et le redit, ses romans policiers proviennent des voyages qu’il a entrepris du temps de sa jeunesse bohème et se déroulent dans des lieux dont il était tombé amoureux. Il a déjà confié rechercher des « pays à atmosphère minérale », ce que la Mongolie, l’Amazonie et l’Islande possèdent comme caractéristique. Où aura lieu le prochain suspense ?

La force et l’intérêt des thrillers proviennent plus de la qualité des descriptions – protagonistes et décors – que de la subtilité des intrigues policières. L’acuité de la recherche n’est plus à démontrer, ni l’intelligence des textes ou la compréhension des enjeux de l’endroit où se situe l’action. D’un autre côté, Manook utilise sans scrupules un langage cru et nettement choquant, ses personnages sont souvent violents, sans aucune retenue, et certaines scènes sont nettement grossières et odieuses. À bon entendeur…

De captivantes découvertes attendent ceux que le voyage fascine, car jamais polars n’ont autant mérité le qualificatif de road trip que la trilogie mongole, Mato Grosso et Heimaey.

Ouvrages cités dans le texte : Yeruldelgger, Albin Michel, 2013 ; La mort nomade, Albin Michel, 2016 ; Heimaey, Albin Michel, 2018.

EXTRAITS

Yeruldelgger aperçut dans le rétroviseur la jeune fille qui bénissait la route. Elle tenait à hauteur des yeux une petite coupelle qu’il savait remplie de lait de la dernière traite et, d’un geste croyant et respectueux, du bout des doigts, elle en aspergeait les quatre points cardinaux. Malgré le petit cadavre recroquevillé dans son coffre […], Yeruldelgger ressentit une sorte de bonheur à appartenir à un pays où on bénissait les voyageurs aux quatre vents et où on nommait les cercueils du même mot que les berceaux. Une sorte de bonheur…

Yeruldelgger, p. 22.

C’était comme dans les autres rares villes de Mongolie. Des quartiers d’immeubles en béton posés géométriquement n’importe où. Une périphérie de yourtes poussiéreuses encrassées par le gel et les canicules. Des monuments en forme d’arche en souvenir de la glorieuse avancée vers l’est, ou bien de la victoire du grand frère soviétique sur les Japonais. Des blindés russes sur des socles de faux rochers en béton, des fresques grandiloquentes, des alignements de baraques, des restes de temples, des semblants d’église, des rails et des aiguillages et une grande zone ferroviaire ouverte à tous vents. Le tout à prudente distance des méandres de l’Herlen que seul osait encore défier un vieux pont en bois.

Les temps sauvages, p. 320.

Il les voyait maintenant. Tout avait changé. Les crêtes n’étaient que des froissements de roche et les rivières des cicatrices. La steppe n’était plus qu’un effroyable fracas immobile. Une illusion née d’un chaos sous-jacent. Le doux vent d’antan plus qu’une râpe à limer l’horizon. Les nuages plus que des éboulements violents à l’enterrer vivant sous leurs orages pourpres, et le soleil plus qu’une torche qui brûlait son âme. La lune aussi, la nuit, rien qu’un astre mort. Un fantôme suspendu. Un caillou dans le vide. Un cadavre au-dessus de sa tête. Et le ciel usé d’étoiles, rien qu’un trou béant à l’envers et sans fond dans lequel il ne parvenait pas à tomber pour s’y perdre enfin.

La mort nomade, p. 368.

Le bois est inondé, et c’est à travers les feuillages que les pirogues s’engagent, dans l’obscurité menaçante des arbres et du soir tombant. C’est l’heure où les animaux se réveillent pour la chasse. Il faut prendre garde en taillant son chemin dans les branches de ne pas décrocher un sucuri surpris qui ferait chavirer une pirogue et engloutirait avec lui l’homme tombé à l’eau. Ou de vouloir écarter de la main un de ces longs serpents jaunes et fins comme des végétaux qui pendent parmi les lianes. Ou d’un coup de coutelas malheureux casser l’urne terreuse d’un de ces essaims meurtriers de méchantes petites guêpes noires, ou le nid bouillonnant de fourmis en feu qui se répandraient sur la pirogue comme un flot de sirop brûlant, ou encore le fil horrible d’une tarentule qui coupe le visage…

Mato Grosso, p. 168.

Quand il voit le renard bleu fuir, le museau au ras du sol entre les fleurs cotonneuses des linaigrettes, il comprend et se précipite aussitôt contre le rocher qu’il enlace de ses bras pour ne rien perdre. Il est le seul homme, probablement, à le ressentir comme les animaux. Ce froissement des entrailles. Ce raclement tectonique. Cette force minérale qui traverse la pierre et pénètre en lui. Vingt fois par jour l’île est râpée par ces tremblements de la roche. D’imprévisibles séismes qu’il a appris à anticiper comme le font les oiseaux et les chevaux. Sauf que lui ne tire aucune fierté à les ignorer, comme la plupart des Islandais. Lui les guette. Il les attend. Il recharge son âme et son corps à leur puissance invisible. Il en accumule la force qui lui sera nécessaire. Le jour venu.

Heimaey, p. 86.