Il est des écrivains qui, sans faire de vagues, construisent leur œuvre d’un livre à l’autre sans trop se soucier de leur impact, tout en étant persuadés que leur prise de parole répond à un besoin. Le leur, bien évidemment, mais surtout celui de leur peuple.

Ainsi en est-il de Louis Haché.

Il publie Charmante Miscou, son premier ouvrage, en 1974. Il a alors 50 ans. Cette entrée tardive dans la littérature peut s’expliquer en partie par l’absence de maisons d’édition en Acadie : depuis longtemps, Haché avait le désir d’écrire et avait de fait différents projets en cours, mais encore fallait-il que quelqu’un en veuille. Or, en 1972, les Éditions d’Acadie apparaissent, et il deviendra l’un des auteurs majeurs de cette maison, ce qui fait de lui un pionnier de la littérature acadienne contemporaine.

Quand paraît Charmante Miscou, les Éditions d’Acadie n’ont que quelques livres à leur actif : « Pour la première fois, le patrimoine littéraire acadien se voit doté d’un recueil de neuf courts récits, autant descriptifs que narratifs », écrit Gérald Bellefleur dans la Revue de l’Université de Moncton.

Quand paraît Charmante Miscou, les Éditions d’Acadie n’ont que quelques livres à leur actif : « Pour la première fois, le patrimoine littéraire acadien se voit doté d’un recueil de neuf courts récits, autant descriptifs que narratifs », écrit Gérald Bellefleur dans la Revue de l’Université de Moncton.

Pas tout à fait un roman ni un recueil de nouvelles ou de contes, Charmante Miscou invite le lecteur à découvrir le passé de cette île située au bout de la Péninsule acadienne, dans le golfe du Saint-Laurent. Les textes sont autonomes, mais les personnages partagent des valeurs communes, ce qui donne une unité à l’ensemble. On sent l’amour de Haché pour cette région et ses habitants. En 2006, les éditions de la Francophonie ont réédité ce livre sous le titre de Charmante Miscou Island, et il n’a rien perdu de sa fraîcheur.

L’action d’Adieu, p’tit Chipagan (1978) se passe vers 1785, donc au tout début de la colonisation de la Péninsule acadienne, et présente deux familles : celles de l’Acadien Alexis Landry et de l’Écossais John Campbell. En arrière-plan, les séquelles de la Déportation, les craintes de se voir déporter de nouveau et le rejet de l’autre qui n’est pas semblable à soi. Une histoire d’amour entre le fils de l’Acadien et la fille de l’Écossais – qui finira tragiquement – pose le problème de la nécessaire réconciliation entre les deux nations. Le travail sur la transcription de la langue orale est remarquable, et l’ouvrage est accompagné d’un glossaire des acadianismes. Avec ce roman, Haché est le premier lauréat du prix France-Acadie, que vient de fonder l’association française Les Amitiés Acadiennes, dont le siège social est à Paris.

La pêche rythme la vie de nombreux Acadiens et Haché cherchera à décrire, pour mieux la comprendre, la vie à l’époque des Jersiais. Ceux-ci, qui ont contrôlé́ les pêcheries de la région de la fin du XVIIIe siècle aux années 1930, avaient mis au point un système économique qui leur assurait un contrôle total de l’industrie. Toubes jersiaises (1980), une série de cinq nouvelles, raconte de petits événements de la vie quotidienne des pêcheurs à la fin du XIXe siècle, le tout baigné d’une certaine nostalgie. Le roman Un cortège d’anguilles (1985) se déroule dans les années 1930 et décrit la lutte d’un groupe d’hommes qui veulent former une coopérative et mettre ainsi fin au monopole des Jersiais. La qualité du roman tient en bonne partie à la façon dont Haché relate la vie des pêcheurs. Les nouvelles du Guetteur (1991) mettent en scène de petites gens, qu’elles soient bedeau, marchand à la retraite ou commis, mais sans le caractère mobilisateur du roman. Ces trois œuvres tracent un portrait vivant – bien qu’un peu idyllique – de la vie des Acadiens.

La pêche rythme la vie de nombreux Acadiens et Haché cherchera à décrire, pour mieux la comprendre, la vie à l’époque des Jersiais. Ceux-ci, qui ont contrôlé́ les pêcheries de la région de la fin du XVIIIe siècle aux années 1930, avaient mis au point un système économique qui leur assurait un contrôle total de l’industrie. Toubes jersiaises (1980), une série de cinq nouvelles, raconte de petits événements de la vie quotidienne des pêcheurs à la fin du XIXe siècle, le tout baigné d’une certaine nostalgie. Le roman Un cortège d’anguilles (1985) se déroule dans les années 1930 et décrit la lutte d’un groupe d’hommes qui veulent former une coopérative et mettre ainsi fin au monopole des Jersiais. La qualité du roman tient en bonne partie à la façon dont Haché relate la vie des pêcheurs. Les nouvelles du Guetteur (1991) mettent en scène de petites gens, qu’elles soient bedeau, marchand à la retraite ou commis, mais sans le caractère mobilisateur du roman. Ces trois œuvres tracent un portrait vivant – bien qu’un peu idyllique – de la vie des Acadiens.

La Tracadienne (1996) se construit autour de l’Irlandaise Peggy Doyle, qui s’installe dans la région de Tracadie en 1889. Sa vie sera marquée par de nombreux malheurs, mais aussi par une détermination sans faille qui fera d’elle une légende dans son coin de pays. Haché brosse un portrait vivant du développement de cette région. La langue, même si elle est parsemée de mots régionaux (un glossaire les rassemblant tous), n’est pas vieillotte. Haché a su éviter le piège de la folklorisation : son Acadie est résolument tournée vers l’avenir.

Les Éditions d’Acadie ayant fait faillite, la suite de La Tracadienne, Le desservant de Charnissey, est publiée aux éditions de la Francophonie en 2001, tout comme les œuvres qui suivront. Ce roman met en scène l’abbé Daniel Degrasse, prêtre moderne d’une paroisse montréalaise et syndicaliste peu porté sur la vie spirituelle. Nommé curé de la réserve de Busintac et desservant la colonie de Charnissey (qui jouxte la réserve), Degrasse découvre la misère de ses paroissiens. En deux ans, il transforme réserve et colonie en y développant l’industrie forestière malgré l’opposition de son évêque, plus favorable à l’agriculture. Syndicaliste mais homme d’affaires parfois peu scrupuleux, défenseur des droits des opprimés tout en espérant faire fortune, incertain de sa vocation et, en même temps, persuadé que la prêtrise lui permettra de réaliser ses objectifs, Degrasse est porteur des conflits moraux et sociaux de son époque.

Les Éditions d’Acadie ayant fait faillite, la suite de La Tracadienne, Le desservant de Charnissey, est publiée aux éditions de la Francophonie en 2001, tout comme les œuvres qui suivront. Ce roman met en scène l’abbé Daniel Degrasse, prêtre moderne d’une paroisse montréalaise et syndicaliste peu porté sur la vie spirituelle. Nommé curé de la réserve de Busintac et desservant la colonie de Charnissey (qui jouxte la réserve), Degrasse découvre la misère de ses paroissiens. En deux ans, il transforme réserve et colonie en y développant l’industrie forestière malgré l’opposition de son évêque, plus favorable à l’agriculture. Syndicaliste mais homme d’affaires parfois peu scrupuleux, défenseur des droits des opprimés tout en espérant faire fortune, incertain de sa vocation et, en même temps, persuadé que la prêtrise lui permettra de réaliser ses objectifs, Degrasse est porteur des conflits moraux et sociaux de son époque.

La maîtresse d’école (2003) complète la trilogie amorcée avec La Tracadienne. Le premier chapitre, qui se passe en 1943, clôt l’intrigue du Desservant de Charnissey. Haché oriente son récit autour de la quête de Maria, qui est une enseignante-née. Une fort intéressante réflexion sur la façon d’enseigner les deux langues officielles aux élèves de l’élémentaire anime une bonne partie du roman : le romancier qu’est Haché rejoint le professeur qu’il a été. La maîtresse d’école obtient le prix Champlain, et comme le souligne le jury, « ce roman-fresque réussit à recréer un monde, à faire entrer en vrac la vraie vie d’un peuple dans la trame du récit ».

Œuvres les plus importantes de Haché, ces trois romans prendront après coup le titre général d’À la recherche de la gâgne.

Œuvres les plus importantes de Haché, ces trois romans prendront après coup le titre général d’À la recherche de la gâgne.

Le dernier gérant des Robin (2011), la suite d’Un cortège d’anguilles, raconte les dernières années de la compagnie jersiaise Robin à Lamèque. L’intérêt principal du roman réside dans la problématique des pêcheries qu’on y présente. Ce roman n’a pas la force des autres livres de Haché. Ici, l’écriture est presque nostalgique, portée surtout par la fluidité du style. Un peu comme si l’auteur jetait un dernier regard attendri sur le monde qu’il avait animé depuis Charmante Miscou.

Biographie

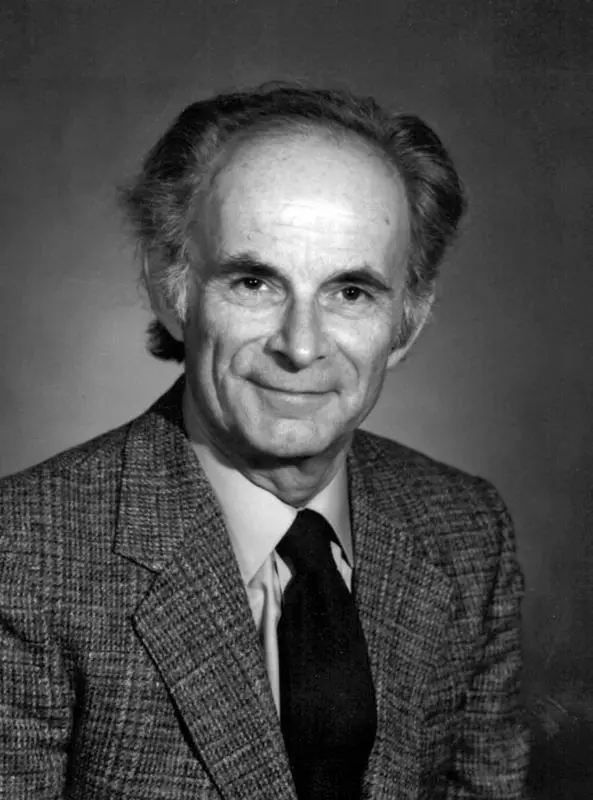

Louis Haché est né le 3 mai 1924 à Saint-Isidore, un petit village de l’arrière-pays de Tracadie-Sheila dans la Péninsule acadienne. Cette région sera celle de son œuvre. Premier enfant de sa famille à faire des études universitaires, il obtient un baccalauréat ès arts au Collège Sacré-Cœur de Bathurst, un baccalauréat en éducation à l’Université Saint-Joseph, puis une maîtrise en études françaises à l’Université Laval (1959). Après avoir été instituteur dans différentes écoles publiques (dont celle de Miscou) durant dix ans, il devient professeur à l’École normale de Fredericton puis, lorsque l’institution y est transférée en 1968, à l’Université de Moncton. En 1973, il devient traducteur-réviseur au Bureau de traduction du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Il prend sa retraite en 1984 et s’installe à Moncton en 1991. Il est décédé le 22 avril 2020.

Louis Haché a publié :

Charmante Miscou, récits, dessins d’Herménégilde Chiasson, Éditions d’Acadie, 1974, De la Francophonie (sous le titre de Charmante Miscou Island) 2006 ; Adieu, p’tit Chipagan, roman, Éditions d’Acadie, 1978 ; Toubes jersiaises, nouvelles, Éditions d’Acadie, 1980 ; Un cortège d’anguilles, roman, Éditions d’Acadie, 1985 ; Le guetteur, récits, Éditions d’Acadie, 1991 ; Saint-Isidore. Paroisse du père Gagnon, monographie, compte d’auteur, 1994 ; La Tracadienne, roman, Éditions d’Acadie, 1996, De la Francophonie, 2003 ; Le desservant de Charnissey, roman, De la Francophonie, 2001 ; La maîtresse d’école, roman, De la Francophonie, 2003 ; Le grand môme (réédition de certains récits de Le guetteur et ajout de deux inédits), nouvelles, De la Francophonie, 2006 ; De Tracadie à Tilley Road. 7 km d’un Klondike humain, essai historique, De la Francophonie, 2009 ; Le dernier gérant des Robin, roman, De la Francophonie, 2011.

EXTRAITS

Tous les grands dérangements semblaient finis à jamais ; cependant, un jour, une cinquantaine de soldats s’étaient abattus sur la région, pillant les demeures et chassant les familles. Un vaisseau monté par une espèce de pirate avait été envoyé par le Conseil de la Nouvelle-Écosse pour châtier les Acadiens de la baie des Chaleurs. Il fallait les disperser de nouveau, car, insoumis, ils malmenaient les voiliers anglais qui s’aventuraient dans ces eaux. Alexis et les siens avaient pu échapper de justesse aux représailles. Grâce au bocage qui abritait ses bâtisses et son chantier, il avait eu le temps de fuir en chaloupe vers le large.

Adieu, p’tit Chipagan, p. 51.

Le succès de leurs opérations tenait à un système particulier. La compagnie [jersiaise Robin] avait toujours fonctionné sans verser d’argent, sauf à l’occasion du bazar annuel et pour payer les impôts. Les pêcheurs recevaient un crédit au magasin, ce qui permettait à la compagnie sans concurrence de fixer les prix à la fois du poisson et de la marchandise. Lorsque le pêcheur connaissait une bonne saison, on majorait les prix de la marchandise et s’il y avait encore un surplus à son nom, on essayait de lui vendre des choses dont il n’avait pas besoin. De cette façon beaucoup se trouvaient en dette une fois la pêche terminée. Il importait pour la compagnie de garder tous les comptes ouverts, de façon à garder le pêcheur accroché.

Un cortège d’anguilles, p. 103.

Degrasse éprouvait cette agitation du chasseur, qui se prépare, avec en plus la bonne humeur du jeune homme au moment d’un rendez-vous. Cette sensation unique ne lui déplaisait pas sauf que ce n’était pas lui qui allait au rendez-vous : c’est Caroline qui venait à lui. En bon prêtre, il ne prêtait aucun sens équivoque à cette rencontre ; il n’y attendait que du bien. Il allait jusqu’à penser que c’était cela le pivot de l’entreprise qu’il échafaudait. C’était la première fois qu’il donnait un rendez-vous d’affaires à une femme, mais il était trop réaliste pour entretenir dans son esprit de vaines rêveries. Malgré cela, ce jour avait un attrait spécial. Il serait peut-être le premier ecclésiastique du diocèse à embaucher une femme comptable, travaillant dans le presbytère en après-midi, trois jours par semaine. Et Caroline était loin d’avoir l’âge canonique requis pour œuvrer auprès des clercs, se dit le curé en souriant à cette pensée. Que la future secrétaire fût du sexe opposé, jeune et jolie, cadrait absolument avec les idées qu’il avait en tête. Il ne s’arrêta pas à cela, ce serait pour plus tard. Il ne put s’empêcher de penser un moment que quelque chose de nouveau allait se produire autour de lui pour rendre ses activités plus fructueuses et son existence moins monotone. Songeait-il à une escapade du midi, à retrouver ses sentiments perdus dont lui seul aurait été conscient ? Il s’en foutait. Son évêque rouspéterait, mais comme il mettait rarement les pieds à Charnissey, il n’apprendrait peut-être jamais qu’une jeune femme comptait l’argent des quêtes dans ce presbytère sans église.

Le desservant de Charnissey, p. 211-212.

Maria rappela à la camarade que l’immersion ne consistait pas à enseigner la langue française mais simplement à enseigner en français. Le but était l’apprentissage par l’usage de la langue dans les diverses activités de l’école et non pas par un enseignement formel.

À l’école, la langue seconde fonctionnait, mais à l’extérieur le vocabulaire faisait défaut. L’élève de l’immersion éprouvait de la difficulté à lire un livre conçu pour ceux de son âge. Des difficultés qu’on finirait par aplanir, disait la directrice adjointe [Maria].

Aline eut le goût de boire du café et alla en chercher un dans le salon des professeurs.

En attendant, Maria se remémora comment elle avait expliqué au professeur-doyen et à la classe que son système du bain rapprocherait les deux solitudes et qu’une langue s’apprend mieux quand on l’apprend sans s’en apercevoir.

La maîtresse d’école, p. 319.