Fondée en 1971 par Célyne Fortin et René Bonenfant, la maison d’édition montréalaise le Noroît célèbre donc, cette année, ses 50 ans. Un demi-siècle d’une importante présence dans le milieu poétique d’ici : plus de 1000 titres à son catalogue et des centaines de poètes et d’artistes à la rencontre des lecteurs.

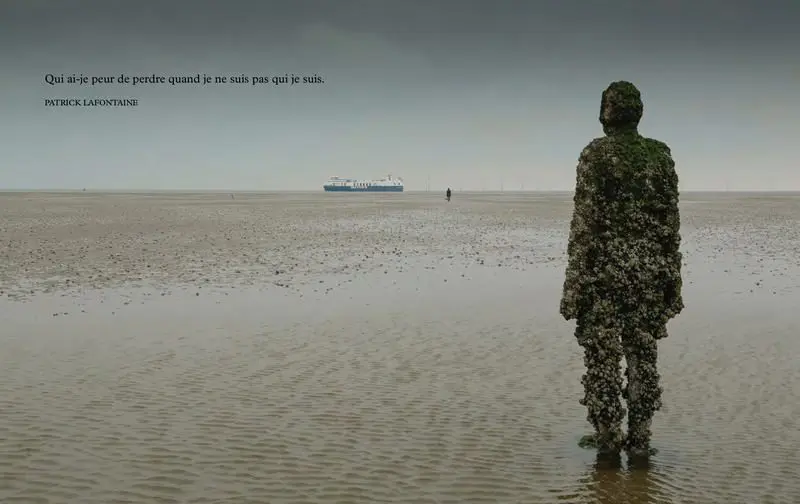

Une aventure éditoriale soulignée par la publication d’un « livre anniversaire », à mi-chemin entre l’anthologie et le portfolio d’artiste, intitulé : J’écris peuplier1. Ce livre, d’une facture exceptionnelle et dont le titre se veut un hommage à Célyne Fortin, est l’œuvre de la cinéaste et artiste acadienne Monique LeBlanc. Celle-ci a rédigé une longue introduction (sous la forme d’un synopsis de film) explicitant sa démarche, effectué le choix des poèmes, fait la conception et la mise en page et, surtout, elle nous donne à voir un bel échantillon de ses nombreuses photographies.

Étymologiquement, photographie signifie écriture de la lumière. N’est-ce pas là, peut-être, une des intuitions derrière ce projet : dialoguer avec l’écriture poétique en tant que photographie d’une lumière toujours menacée de disparition ? Voici donc un livre où, comme le pressentait Philippe Jaccottet, les poètes seraient des veilleurs. Il évoquait ainsi la tâche de celles et ceux qui se consacrent à la vie de l’écriture : « veiller comme un berger et appeler / tout ce qui risque de se perdre ».

Dans ce devoir de mémoire, évoquer les Éditions du Noroît, c’est se rappeler de grands noms de notre poésie : Geneviève Amyot, Jacques Brault, Michel Beaulieu et Marie Uguay, entre autres. Ils sont des piliers d’une histoire qui continue de s’écrire et regarde aussi vers l’avenir. En effet, après 30 ans à la direction du Noroît, Paul Bélanger a décidé de se retirer. Il s’est assuré d’une relève avec la jeune équipe formée de Mélissa Labonté et Charlotte Francoeur. L’aventure se poursuit !

Dans ce devoir de mémoire, évoquer les Éditions du Noroît, c’est se rappeler de grands noms de notre poésie : Geneviève Amyot, Jacques Brault, Michel Beaulieu et Marie Uguay, entre autres. Ils sont des piliers d’une histoire qui continue de s’écrire et regarde aussi vers l’avenir. En effet, après 30 ans à la direction du Noroît, Paul Bélanger a décidé de se retirer. Il s’est assuré d’une relève avec la jeune équipe formée de Mélissa Labonté et Charlotte Francoeur. L’aventure se poursuit !

Parlant d’un « dialogue fécond entre poèmes et arts visuels », Paul Bélanger, dans la préface, se dit heureux que ce livre anniversaire propose au public lecteur « une résonance qui s’accorde à l’histoire de la maison et à sa vision de l’édition et de la poésie ». Il ajoute : « Il est un signe pour les cinquante ans qui se poursuivront ».

Nous l’avons pris au mot et avons demandé à neuf poètes du Noroît de réfléchir à la poésie de demain.

Y a-t-il un rêve qui ne soit, pour la poésie, inaccessible au langage ? La poésie vibre, au-delà des mots qui recréent le monde, au songe qu’elle fabrique. Elle provoque joie et densité de vivre. Le poème reste une expérience offerte à quiconque consent au bouleversement de l’illumination. Ce n’est pas nécessairement spectaculaire, cela peut même s’offrir comme un « enchantement simple ». Un poème de Geneviève Amyot suffirait à nous en convaincre, ou même une seule ligne.

C’est un monde en métamorphose perpétuelle, et ses enjeux sont universels.

« tu es debout sur le bois sauvage des ans » (Marie Uguay)

Je rêve d’une bibliothèque qui soit entièrement consacrée à la poésie, qui rassemblerait la poésie du monde et des langues américaines, dans laquelle de fréquentes rencontres se tiendraient : conférences, lectures, dialogues, etc. Un rêve, quoi !

Paul Bélanger, Montréal

La poésie québécoise est particulièrement vivante en ce moment, et tout me porte à penser qu’elle continuera de l’être pendant les 50 prochaines années. Car nous aurons besoin d’humanité, nous aurons besoin de poésie dans un monde où des robots nous apporteront notre café au restaurant et nos médicaments à l’hôpital, où ils nous divertiront dans nos résidences pour vieillards. Quelle forme prendra-t-elle ? Il est difficile de le prévoir, mais faisons-lui confiance, elle a toujours réussi à survivre, elle s’est adaptée à l’arrivée du multimédia, du numérique et des réseaux sociaux, elle s’adaptera au tourisme sur Mars et en tirera de nouvelles sources d’inspiration. Ce qui ne nous empêchera pas de relire les poètes des autres siècles tant que nous serons en vie. Et après ? Personne ne peut nous apporter de réponse, hélas !

Louise Dupré, Montréal

La poésie sera dans 50 ans ce qu’elle a toujours été, quelque chose d’insaisissable, qui nous choisit plutôt qu’on la choisit, qui entre dans nos vies par la porte la plus improbable et en ressort tout aussi vite, chaque fois qu’on pense la tenir, la définir. La poésie ne se limitera jamais aux mots récités ni aux livres, bien que ceux-ci nous donnent un accès possible vers l’expérience intraduisible qu’elle nous offre, quelle que soit la forme qu’elle emprunte pour nous atteindre.

On ne viendra jamais à bout de nos tentatives pour dire ce qu’est la poésie, alors autant en parler au futur, puisqu’elle sera toujours en mouvement. Dans 50 ans, comme dans 1000 ans, elle sera là au milieu de nos semblables, mais nous, où serons-nous, sinon toujours en elle, peut-être, habitant le monde en son être le plus fluide.

Mathieu Simoneau, Québec

Dans 50 ans, j’espère que la poésie sera enracinée dans nos territoires identitaires multiples, fluides, innombrables, repoussant les limites de la langue pour faire advenir la singularité de nos vécus. Je l’espère plurielle, s’interrogeant elle-même, remettant en question ses possibles. Je l’espère du côté de la vie sensible, consignant les gestes d’un quotidien que nous effaçons à mesure, les heures faites d’une attente trop ténue pour être nommée, tous ces riens invisibles et sans mémoire qui constituent l’essentiel de nos existences. Cette poésie, je l’espère surtout dépositaire d’un refus qui devra bientôt être le nôtre devant les fins qu’on nous annonce, devant la vulnérabilité d’une biodiversité constamment menacée, devant ce qui lutte pour préserver son droit à la lumière. Je l’espère solidaire de ce qui trop souvent demeure sans voix ni nom.

Geneviève Boudreau, Québec

Je ne sais rien de ce qui sera. Tout comme le poème va, à la rencontre de ce qu’il ignore.

Chaque goutte d’eau renferme un paysage ancien. Un écho, le chant des galets, avant la défaite des forêts et des glaciers. Écrire un requiem ne suffit pas

Ce qui se disperse dans la poussière, la vanité des traces, voilà qu’une lumière un peu sale se plie à la fatigue du monde. Au plus près des choses humbles, dénouer le flou, mordre le vif.

Quelques mots, une présence, presque rien, une matière saisie de vie, le corps courbé du poète accueille la rosée, recueille le dernier souffle du jour. Tient tête aux négligences. C’est ainsi que prend vie la vie même. Et sa charge d’espérance.

Jean-Marc Lefebvre, Montréal

M’approcher du mot poème m’éloigne du mot projection. Je parlerai donc d’espérance. Espérance que le poème d’ici, dans les prochaines décennies, éclaire à la façon d’un prisme donnant à voir autrement les enjeux identitaires, sociaux et environnementaux qui seront nôtres. Qu’il grandisse, multiforme, en demeurant toujours à l’âge de la parole et du silence confondus, du mariage alchimique du cri et du bruissement. Qu’il continue de se dérober sous nos mains écrivaines et lectrices, que nous ne perdions pas l’envie d’accueillir son mystère, de nous avancer, profondément vivant(e)s, au plus près de nous, dans cette zone vierge qu’il déroule en contrepoint du monde. Que nous ne renoncions pas à la posture de funambule, à la quête diffuse et unificatrice auxquelles il convie, loin de toute certitude. Espérance qu’il se renouvelle tout en demeurant espace inaltérable et pourtant à protéger.

France Cayouette, Carleton-sur-Mer

Jusqu’en 2070, il y a eu, parmi les années cruelles, de violents carnages de mots. Malgré tout, le poème a continué de travailler la possibilité du poème comme l’a écrit un certain Bonnefoy quelque part entre 1923 et 2016, il a continué d’allumer lampes frontales et parfois tempêtes. En cette année 2071, on constate que, partout dans le monde, la poésie encore autorisée, mais toujours clandestine, est lue ou écoutée dans la langue-pas-maternelle. Et, au Québec, plus spécifiquement, il semble que le poème soit, dans les yeux, à l’oreille ou sous la main, aussi magnétique et éphémère que les éphémères de l’été 2021.

Martine Audet, Montréal

La poésie, souveraine et entière comme l’amour et la vie, ne se définit pas vraiment. Elle est ce que nous en faisons. Insaisissable dans l’urgence de vivre, elle marche avec les mots et empoigne le réel à bras-le-corps. Elle dit tout avec peu, le front levé, le nez au vent. Elle écrit le silence des vertiges avec Rimbaud, espère ce qui doit naître avec Miron. Elle redonne le temps aux prisonniers des écrans. Rebelle aux conformismes, incertaine dans la transmission, solidaire des exclus, elle reste fraternelle par son humble présence au monde. À l’affût de l’inattendu, attentive au verbe, elle cherche la joie, s’ouvre à la rencontre du plus grand que soi. La poésie sera ce que vous en ferez : source et flamme, souffle et forêt. Mais est-ce un rêve ?

Jacques Gauthier, Gatineau

Je n’ai pas idée de ce que sera fait

demain, mais je creuse chaque jour

dans l’espoir d’admettre que je suis.La poésie va son chemin

en rythmant son pas aux battements

d’un cœur épris de son temps.La littérature ne s’érige pas

comme un édifice, car nul ne la dessine

selon un concept ou un projet précis

(malgré ce qu’en disent les concepteurs

de projets). La littérature répond à la vie

en accueillant les poussières du quotidien

de la vie. Aujourd’hui pèse bien plus

que l’avenir même si, dans le présent

de nos gestes, nous écrivons pour demain.Pour le poète, l’avenir est toujours

l’œuvre d’un lecteur ou d’une lectrice.

Claude Paradis, Lévis

* Photographie de Monique LeBlanc tirée de J’écris peuplier.

1. Sous la dir. de Monique LeBlanc, J’écris peuplier. Livre anniversaire, Le Noroît, Montréal, 2021, non paginé ; 36 $.

EXTRAITS

Les enfants jouent dans la mer comme dans une histoire très ancienne

Geneviève Amyot

je pose mes doigts sur la table

ce sont mes pleurs

qu’offre l’image des choses

Martine Audet

La marée monte et les vagues

montrent à nouveau les dents

je suis assis sur la plage

parmi les épaves à demi rongées

j’attends mon tour j’attends

Jacques Brault

la nuit s’étire entre deux crépuscules

mais peut-être me suis-je perdu en chemin

me suis-je trompé sur cet espace

Paul Bélanger