Maria Borrély (1890-1963), vous connaissez ? Son œuvre romanesque fait moins de mille pages, trois romans publiés du vivant de l’auteure et (pour l’instant) deux autres à titre posthume, mais ça vaut son pesant d’or.

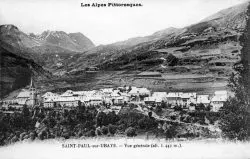

Cet ensemble romanesque des années 1930 a fait l’objet de rééditions, à partir de 2009-2010, chez la confidentielle maison d’édition française Parole, nichée dans un village du Var, près des gorges du Verdon, à la lisière du coin de pays où se déroulent les histoires de Maria Borrély, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Vers Puimoisson et Digne-les-Bains, près de Manosque, où habitait Jean Giono, qui d’ailleurs à l’époque où il commence à publier devient un des proches de Maria et de son mari, Ernest Borrély.

Les Borrély se sont connus au moment où, ayant terminé l’École normale, ils deviennent instituteurs dans des communes voisines en 1909. L’année suivante, ils se marient. En 1914, Ernest est mobilisé ; il est réformé un an plus tard, puis reprend son poste à l’école. La guerre les a révoltés. À la suite du Congrès de Tours, en 1921, ils adhèrent au Parti communiste et mènent une intense activité syndicale. Ernest milite, anime la cellule communiste locale ; Maria écrit dans divers journaux. Probablement est-ce leur pacifisme ardent qui amène Ernest, en 1928, à passer au Parti socialiste.

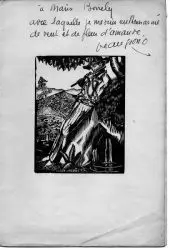

C’est l’époque où ils découvrent les premiers romans de Jean Giono, Colline et Un de Baumugnes, tous deux parus en 1929. Enthousiaste, Maria écrit à l’écrivain le 30 mai 1929 : « Je me disais : ‘Quand même, ce qui peut sortir du cœur d’un homme !’ Baumugnes et Giono, c’est un : le pain et le vin, la vigne mûre, le rayon débordant de miel, l’arbre du mois d’octobre si chargé de bons fruits que ses branches se cassent. Un parfum d’Évangile1 ».

***

En marge de ses activités pédagogiques, syndicales et politiques, Maria Borrély a commencé elle aussi à écrire de la fiction, après avoir publié, en 1928, un essai lyrique et militant… sur le végétarisme, Aube. Même si la littérature la passionne depuis toujours, son passage à la fiction romanesque a sans doute été en partie motivé par son admiration des livres de Giono. De son premier roman, Sous le vent, écrit en 1929, elle discute avec l’écrivain. Giono le communique à André Gide chez Gallimard ; ébloui par l’écriture de Borrély, Gide fait éditer Sous le vent l’année suivante.

Fin lecteur, celui-ci, dans une lettre à Maria Borrély, cible très justement les qualités les plus évidentes de son roman : « [U]ne extraordinaire concision, une richesse de couleurs, une sonorité étrange, une vigueur subite dans les moindres phrases des dialogues, la puissance d’évocation d’une atmosphère un peu fantastique, et pourtant extraordinairement réelle2… » De fait, avec Sous le vent, la romancière a immédiatement trouvé son style, sa manière, un peu rude comme le paysage abrupt des montagnes, où l’air est pur et vivifiant, la nature parfois capricieuse et violente, les émotions très vives. Une écriture taillée au couteau : « Le mistral élargissait les confins de l’horizon, bleuissait le firmament, affinait la netteté des montagnes paraissant plus proches dont on distinguait, dans une atmosphère de cristal bleu, le détail sculptural, étonnamment précis : les rocs chauves, les échancrures, les éboulis dont on voit toutes les pierres, les escarpes avec leurs sillonnements, leurs réseaux de tubulures creusées dans le granit, et remplies d’ombre noire ».

Fin lecteur, celui-ci, dans une lettre à Maria Borrély, cible très justement les qualités les plus évidentes de son roman : « [U]ne extraordinaire concision, une richesse de couleurs, une sonorité étrange, une vigueur subite dans les moindres phrases des dialogues, la puissance d’évocation d’une atmosphère un peu fantastique, et pourtant extraordinairement réelle2… » De fait, avec Sous le vent, la romancière a immédiatement trouvé son style, sa manière, un peu rude comme le paysage abrupt des montagnes, où l’air est pur et vivifiant, la nature parfois capricieuse et violente, les émotions très vives. Une écriture taillée au couteau : « Le mistral élargissait les confins de l’horizon, bleuissait le firmament, affinait la netteté des montagnes paraissant plus proches dont on distinguait, dans une atmosphère de cristal bleu, le détail sculptural, étonnamment précis : les rocs chauves, les échancrures, les éboulis dont on voit toutes les pierres, les escarpes avec leurs sillonnements, leurs réseaux de tubulures creusées dans le granit, et remplies d’ombre noire ».

C’est « vraiment d’admiration » que parle Gide, ce qui ne l’empêche pas de formuler une légère réserve : peut-être le roman gagnerait-il à dessiner sinon une intrigue, du moins « un acheminement, une motivation des menus faits ». Il n’a pas tout à fait tort, même si la beauté de la langue se suffit à elle-même, un peu d’ailleurs comme chez Giono, mais où celui-ci néanmoins construit toujours une ligne directrice qui réunit les personnages et lie les événements les uns aux autres.

Il ne semble pas que Maria Borrély ait retouché son roman pour lui donner une intention plus précise puisque la lettre de Gide est datée du 18 octobre 1929 et que le roman sort des presses dès janvier 1930. Pourtant, il n’est pas complètement dépourvu d’une ligne directrice. Sous le vent est composé de petites séquences narratives, dans lesquelles reviennent les mêmes personnages. Car ce roman, comme les autres de la romancière, est en quelque sorte « collectif », les habitants ayant tous droit, à plusieurs reprises, à leur tour de scène. L’harmonie qu’on trouve dans les romans de Borrély se situe sur le plan de la communauté, qui est somme toute le personnage principal. C’est là une caractéristique qu’on observe souvent dans le « roman de gauche » de l’époque, par opposition au roman bourgeois plus individualiste. Néanmoins, un personnage, dans Sous le vent, se démarque : la jeune Marie Maurel, qui se livre aux travaux quotidiens sans compter, aussi bien à la maison que dans les champs, mais dont le moral sera lourdement affecté par une peine d’amour. Son destin trace une certaine continuité narrative dans l’univers social paysan.

Une autre caractéristique des romans de Maria Borrély : l’importance des éléments. Le titre de son premier roman l’indique bien ; le vent y souffle constamment, qu’il s’agisse du mistral, du levant, de la montagnère, etc. Le vent taille les arbres, modifie le paysage, cause des dégâts, et pas seulement physiques, car il agit aussi sur la sensibilité, enflamme le désir, peut conduire au délire.

***

On retrouve cette structure narrative communautaire dans Le dernier feu, deuxième roman de l’auteure publié en 1931 et précédé d’une préface de l’ami Giono. À Orpierre-d’Asse, sis sur le haut de la montagne, vivent une poignée d’habitants. C’est un village de terre et de pierres, de trous et de pentes raides, sec et dur. Un jour, l’un des villageois descend dans la plaine, où coule l’Asse, pour s’y établir. Là les arbres fruitiers sont nombreux, le pré de luzerne brille comme un lac, la terre est légère et grasse. Peu à peu, les autres l’imitent, et se reconstruit ainsi une vie collective autour d’une nouvelle église, d’une nouvelle école et des commerces ; seule Pélagie Arnaud choisit (ou s’y obstine, pensent les autres) de rester sur la montagne, même si sa petite-fille, Berthe, qu’elle a élevée, la quitte pour se marier et s’installe au centre du nouveau village. Comme Marie dans Sous le vent, cette Pélagie permet à l’auteure d’esquisser une certaine continuité narrative au sein des misères que tous partagent et qui constituent la trame du roman.

Le titre de l’œuvre renvoie à la fois au feu spectaculaire de la Saint-Jean allumé par Pélagie, laquelle brûle ce qui reste des maisons abandonnées sur la montagne, et à la dernière flamme de vie de Pélagie, dont on a compris qu’elle était décédée un certain matin d’hiver parce que, ce jour-là, aucune fumée ne sort de la cheminée de sa maison. L’eau est également un élément central du roman, puisque les habitants du nouveau village se sont établis près de l’Asse, rivière qui nourrit, mais aussi qui charrie, déborde, détruit. La force impulsive des éléments, chez Borrély, est à l’image de l’immensité imposante du paysage.

Au moment de la publication du Dernier feu, Maria Borrély écrit Les mains vides, un récit publié pour la première fois 25 ans après la mort de l’écrivaine. Ce qu’il raconte est différent : le cheminement de misère de quatre chômeurs incapables, lors de la Grande Dépression, de trouver du travail. De ce sujet naît cette fois-ci une certaine intrigue, un portrait d’ensemble moins dispersé, plus homogène ; l’écriture est plus linéaire, moins sévère peut-être, et les raccourcis syntaxiques sont amoindris. Différent des autres, ce n’en est pas moins un très beau texte, dont la maîtrise est tout aussi évidente.

***

Avec Les Reculas, roman paru en 1936, elle renoue avec l’ambiance de Sous le vent et Le dernier feu. Les Reculas s’ouvre sur Béatrix Léautaud, âgée d’environ seize ans. Elle est amoureuse de son cousin Gabin, qui cependant doit quitter le village pour faire son service militaire. Béatrix profite de l’occasion pour aller passer l’hiver chez sa sœur aînée aux Reculas, un hameau dans les Hautes-Alpes qui a été inspiré à l’auteure par Certamussat, où elle avait eu son premier poste d’institutrice à dix-neuf ans. Mais le personnage de Béatrix est discret, pâlot, car ce qui importe à l’écrivaine ici aussi, c’est l’expression de la vie communautaire. L’entraide y est la première vertu, puisque les conditions ne sont pas faciles, surtout pendant les 90 jours d’hiver où les rayons du soleil, trop bas par rapport à la hauteur des montagnes, ne pénètrent pas jusqu’aux Reculas.

Avec Les Reculas, roman paru en 1936, elle renoue avec l’ambiance de Sous le vent et Le dernier feu. Les Reculas s’ouvre sur Béatrix Léautaud, âgée d’environ seize ans. Elle est amoureuse de son cousin Gabin, qui cependant doit quitter le village pour faire son service militaire. Béatrix profite de l’occasion pour aller passer l’hiver chez sa sœur aînée aux Reculas, un hameau dans les Hautes-Alpes qui a été inspiré à l’auteure par Certamussat, où elle avait eu son premier poste d’institutrice à dix-neuf ans. Mais le personnage de Béatrix est discret, pâlot, car ce qui importe à l’écrivaine ici aussi, c’est l’expression de la vie communautaire. L’entraide y est la première vertu, puisque les conditions ne sont pas faciles, surtout pendant les 90 jours d’hiver où les rayons du soleil, trop bas par rapport à la hauteur des montagnes, ne pénètrent pas jusqu’aux Reculas.

Le cinquième et dernier roman que nous connaissons de Maria Borrély s’intitule La tempête apaisée. Il était resté à l’état de manuscrit jusqu’à sa publication en 2017. On ignore sa date de composition (du moins la maison d’édition ne le dit pas). C’est probablement le plus elliptique des romans de l’auteure, et l’on doit souvent relire (d’abord le texte, puis entre les lignes) ; mais on n’y perd rien, au contraire.

Vivent sous le même toit un jeune couple et ses enfants, le père de la femme, à qui appartient la ferme, et deux jeunes domestiques, Francine et Gaspard. Tout le roman est traversé par une énorme tension dans les relations entre les personnages, qui est alimentée par une vague tentative d’assassinat du gendre par le propriétaire de la ferme. Mais dans les toutes dernières pages, la « tempête » (au sens figuré) ayant finalement passé, ce climat de discorde se relâche brusquement, comme si enfin chacun pouvait mesurer sa place parmi les autres, la haine et l’amertume étant chassées par le repentir, le pardon, la reconnaissance et la possibilité d’un nouvel amour, celui entre Francine et Gaspard. L’inattendu de la fin, l’espèce de puissance mystique qui sourd de ce revirement de situation, l’intensité des sentiments qu’avive une écriture tissée très serrée, tout cela fait de La tempête apaisée un texte vraiment très beau, très touchant, malgré par ailleurs l’impression qu’il peut donner, pour les mêmes raisons, d’être moins achevé que les autres.

***

Romans sans personnages véritablement dominants, les œuvres paysannes de Maria Borrély placent néanmoins des visages de femmes en première ligne. Marie, Pélagie, Béatrix et Francine : quatre personnages auxquels la romancière accorde un espace personnel au sein d’une représentation de la vie collective. Ces romans d’un terroir ingrat et âpre, nourricier et lumineux, que bousculent les éléments, les sévérités des conditions de vie, les frictions et les troubles suscités par la promiscuité communautaire, sont aussi des romans qui font de l’amour la première de toutes les valeurs. Comme si l’amour dessinait la ligne d’horizon qui pointe à l’extrémité du paysage et au-delà de la représentation paysanne. Si Marie ne se relève pas de sa peine d’amour et que Berthe, qui n’a pas écouté les conseils acrimonieux de sa mère à l’égard des hommes, en vient à déchanter de son mariage, Béatrix et Francine semblent destinées à une réussite amoureuse qui rachète le malheur des deux autres.

Après la réception enthousiaste de ses premiers romans, Maria Borrély se retire progressivement de l’enseignement pour pouvoir consacrer plus de temps à l’écriture, puis la maladie lui fait prendre une retraite anticipée. Mais elle ne publie plus, même si elle continue d’écrire ; elle se tourne vers la poésie, la philosophie, les écrits mystiques. En outre, le couple Borrély se sépare au cours des années 1930, sans jamais pourtant rompre tout à fait. L’engagement dans la Résistance les réunit. Les vingt dernières années de sa vie, l’auteure les a consacrées à l’écriture, à la lecture, à l’étude. Elle aurait réécrit ses romans, écrit des textes divers, mais rien n’a été publié. Cette romancière qui n’a jamais été vraiment connue, car elle restait dans son coin de pays et refusait de monter à Paris pour faire la promotion de ses livres, est évidemment morte complètement oubliée. Il est temps de la découvrir pour de bon. Impérativement.

1. Cité par Paulette Borrély dans Maria Borrély. 1890-1963, éditions Parole, 2011, p. 40.

2. La lettre de Gide est reproduite dans l’édition de Sous le vent aux éditions Parole, 2018.

*Village où Maria et son mari ont été nommés instituteurs en septembre 1912.

Bibliographie :

Sous le vent, Le dernier feu, Les mains vides, Les Reculas, La tempête apaisée.

On peut se procurer les cinq romans de Maria Borrély séparément ou en coffret (avec en prime la plaquette biographique de Paulette Borrély, Maria Borrély 1890-1963. La vie passionnée d’un écrivain de Haute-Provence) aux éditions Parole.

EXTRAITS

Maintenant que le vent fatigué s’est endormi, on entend le roucoul de la petite fontaine dans la vasque de pierre. Par la fenêtre ouverte, l’échappée sublime du plateau dont les horizons bleus, aussi frais que des pétales, filent à perte de vue. Le jour baisse. La terre au loin coupe en deux le soleil pelé, aussi grand qu’une meule de blé. Sa lumière rouge comme un jus épais coule, poisse les labours. Ces labours de plaine dont on ne voit pas la fin.

Les Reculas, Parole, 2018, p. 16.

Il n’y a pas de lavandes si mal tenues que celles de l’Auguste Bérard. Autant dire qu’elles font peur. Le chiendent mange tout. Pourtant il monte souvent ; s’occuper des lavandes, à ce qu’il raconte à son père. La vérité est que, lourd comme un taon de midi, il tourne autour de la Berthe.

– J’irai un peu les voir, lui dit le Firmin. Combien tu en as fait ?

– Trois mille pieds. Elles sont déjà jolies.

Nourrissant un espoir frais comme un rejet sur une souche noire, la Pélagie sait de quoi il retourne : la Berthe et l’Auguste se veulent. Qui sait s’ils ne pourraient pas s’établir en haut ? Au jour d’aujourd’hui les lavandes sont un avenir…

Le dernier feu, Parole, 2018, p. 113.

Ça n’allait pas.

Par habitude, elle passe, repasse la main sur son front, comme pour en ôter quelque chose.

Elle se sent malade d’un mal pas comme les autres. D’abord, elle le cache. Elle aurait honte d’en parler, comme de se montrer nue. Pas même à sa mère. Puis, rien ne lui fait mal, sauf un peu derrière la tête, mais c’est de ne pas dormir en suffisance, et de repiquer à la même idée, comme le mulet qui s’ennuie dans l’étable noire tape du pied toujours au même endroit.

Sous le vent, Parole, 2018, p. 157.